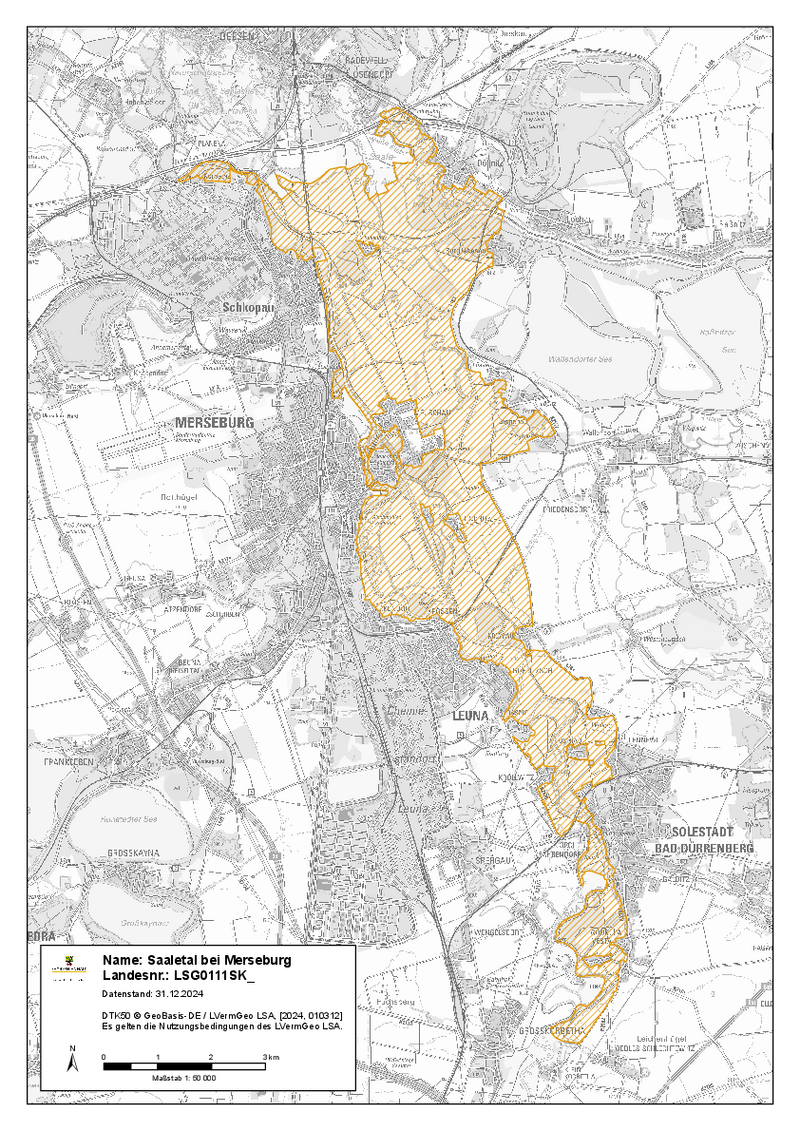

LSG Saaletal bei Merseburg

Größe: 3.090 ha (GIS: 3.089,6344 ha)

Codierung: LSG0111SK_

Landkreis: Saalekreis

Verordnung vom 24.04.2024 (PDF)

Karten zur Verordnung:

Teilkarte Nord (PDF)

Teilkarte Mitte (PDF)

Teilkarte Süd (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt für den Landkreis Saalekreis 18(2024)21 vom 14.05.2024

Gebietsbeschreibung

Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Saaletal bei Merseburg“, zwischen Weißenfels und Halle (Saale), repräsentiert eine Flusslandschaft in Mitteldeutschland, deren einzigartige Gestalt von der breiten und flachen Talsohle, eingerahmt von Nieder- und Hochterrassen, gekennzeichnet ist. In der Flussebene sind größtenteils intensiv genutzte Grünländer, einzelne Baum- und Gehölzgruppen, die in einigen Bereichen von Schilfgürteln begleitet werden, vorhanden. Fragmente der einst flächig ausgedehnten Auwälder sind erhalten geblieben. Der natürliche Flusslauf sowie das Flussbett der Saale wurden für die Hochwasserregulierung und die Schiffbarmachung stark verändert und technische Bauwerke (bspw. Wehre, Schleusen, Deiche, usw.) errichtet. Im Laufe der Jahrhunderte wurde durch die Tätigkeit des Menschen eine Landschaft geformt, die dennoch Reste einer typischen Auenlandschaft bewahrt hat.

In diesem Mosaik aus Wiesen, Altarmen und kleineren Flüssen mit Auwaldresten und wirtschaftlich genutzten Flächen sowie Siedlungsstrukturen haben verschiedenste Pflanzen- und Tierarten einen Lebensraum gefunden. So nutzen Fledermäuse, wie Myotis myotis - Großes Mausohr (FFH-Richtlinie, Anhang II und IV), Barbastella barbastellus – Mopsfledermaus (FFH-RL, Anhang II und IV), Myotis daubentonii – Wasserfledermaus oder Myotis mystacinus und M. brandtii - Kleine und Große Bartfledermaus (FFH-RL, Anhang IV), den Wechsel von Offenland, (Fließ-) Gewässer, Gehölzstrukturen und Siedlungen als Quartier- oder Jagdhabitate.

Der Fischotter nutzt die Saale und die vielen Nebengewässer als Wanderrouten und Jagdlebensraum. Zahlreiche Vogelarten finden ihr Refugium an den Gewässern, Schilfbereichen und im Grünland, wie zum Beispiel Vanellus vanellus – Kiebitz (Vogelschutzrichtlinie Anhang I) Grus grus – Kranich (Vogelschutz-RL Anhang I), Dendrocopus medius – Mittelspecht (Vogelschutz-RL Anhang I) oder Milvus milvus – Rotmilan.

Die vielseitigen Strukturen im Gebiet bieten auch unterschiedlichsten Insekten Lebensraum. So lebt zum Beispiel Ophiogomphus cecilia – die Grüne Flussjungfer (FFH-RL, Anhang II und IV) entlang der Uferbereiche der Gewässer, Proserpinus proserpinus – der Nachtkerzenschwärmer (FFH-RL, Anhang IV) nutzt die Offenländer und Uferbereiche. Hervorzuheben sind auch die Vorkommen des seltenen Osmoderma eremita – Eremit (FFH-RL, Anhang II und IV), der nur sehr alte Bäume als Habitat nutzen kann.

Das LSG hat zum Ziel, die charakteristische Fluss- und Auenlandschaft der Saale zwischen Weißenfels und Halle (Saale) mit ihren Pflanzen- und Tierarten zu schützen und im Einklang mit den Menschen und der Wirtschaft vor Ort einen einzigartigen Lebensraum zu erhalten.

Durch das neue LSG0111SK wird das LSG0034MQ aufgehoben, dieses aber flächig vollständig in das neue LSG integriert. Damit wird für dieses LSG das alte Kreisrecht (Kreis Merseburg-Querfurt) an das neue und die neue Landkreisverwaltung (Landkreis Saalekreis) angepasst.

Quellangaben:

- Artendaten aus LAU- internem Geodatenbestand (Themenbrowser ArcGIS) und LSG-Verordnung

- Textvorlage Veordnung LSG0111SK (siehe nachfolgenden Auszug der Verordnung)

Auszug aus Verordnung zum LSG0111SK_

§ 3 Charakter des Schutzgebietes und Schutzzweck

(1) Das Landschaftsschutzgebiet „Saaletal bei Merseburg“ umfasst einen Abschnitt der Saale sowie ihrer Aue in der Landschaftseinheit „Halle-Naumburger Saaletal“ nördlich und südlich von Merseburg. Die Saale hat hier ein breites und nur flach in die Moränen und Terrassen eingetieftes Sohlental herausgebildet. Morphologisch kennzeichnend für das Gebiet ist die Aufteilung in die Auenbereiche und Niederterrassen sowie die etwas höher gelegenen, durch eiszeitliche Bildung entstandenen Hochterrassen, die die Saale vor allem am westlichen Ufer begleiten. Durch das geringe Gefälle bedingt, haben sich in dem Sohlental zahlreiche Flussmäander gebildet, die heute jedoch nur noch vereinzelt in den Lauf der Saale eingebunden und im Übrigen durch Flussbegradigungen abgeschnitten und zu Altwässern geworden sind.

Entlang des Flusses befinden sich zahlreiche Wehre, Schleusen, Kanalabschnitte und Deiche, die zur Schiffbarmachung der Saale und zur Hochwasserregulierung gebaut wurden. Sie zeugen davon, dass der Fluss samt Flussaue bereits seit langer Zeit intensiv genutzt wurde.

Die früher in der Aue verbreiteten, typischen Hartholz-Auenwälder sind heute auf wenige Stellen zurückgedrängt und durch forstwirtschaftliche Nutzung überformt, wie z. B. am Kollenbeyer und am Kreypauer Holz. Bereits im Mittelalter wurden durch Eindeichungen und Rodungen landwirtschaftliche Flächen gewonnen, die das Erscheinungsbild der Land-schaft heute prägen. Aufgrund der wechselnden und zum Teil hohen Grundwasserstände werden viele Flächen als Grün-land genutzt, jedoch nur noch an wenigen Stellen in traditioneller und extensiver Form.

Neben den Auwaldresten gliedern Baumgruppen und Einzelbäume sowie Gehölzreihen, die oft kleinere Still- und Fließ-gewässer säumen, die Landschaft. An größeren Altwässern und ehemaligen Abbaustellen dehnen sich diese Gehölze zu kleineren Weichholzauenwäldern aus. Die Auwaldreste werden oft noch von ausgedehnten Schilfbereichen begleitet, wie z. B. bei Döllnitz, am Kreypauer Holz und auf dem Werder bei Merseburg, und vermitteln hier ein urwüchsiges Erschei-nungsbild der Landschaft. Dem stehen die Siedlungsränder an den Grenzen des Schutzgebietes gegenüber. Bei Sch-kopau, Merseburg und Leuna sind diese eher städtisch geprägt; Kleingartenanlagen und Gewerbegebiete reichen hier bis an das Schutzgebiet heran. Im Übrigen sind die Siedlungsränder jedoch noch weitgehend ländlich geprägt und bieten einen harmonischen Übergang in die dörflichen Siedlungsbereiche, wie z. B. bei Kollenbey und Kreypau.

(2) Zweck der Unterschutzstellung des Gebietes ist:

1. die Erhaltung, Entwicklung bzw. Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ein-schließlich des Schutzes bestimmter Lebensstätten und Lebensräume, insbesondere

a) Schutz und Entwicklung der wenig zerschnittenen Auenlandschaft und der hydrologischen Dynamik der Saale und einer damit einhergehenden Entwicklung naturnaher Flussufer mit der charakteristischen Vegetationszonierung,

b) Schutz des natürlich mäandrierenden Verlaufs der Luppe sowie Wiederherstellung eines naturnahen Abflussregimes,

c) Schutz, Erhalt und Entwicklung der Lebensstätten naturraumtypischer Tier- und Pflanzenarten, insbesondere von:

14. Mai 2024 Amtsblatt Nr. 21 Seite 3

- naturnahen Kleingewässern, Gräben sowie Altwässern der Saale mit Verlandungszonen,

- naturnahen, vom Menschen geschaffenen Lehm- und Tongruben mit Tümpeln, Röhrichten, Weidengebüschen und Gehölzen,

- Groß- und Kleinröhrichten sowie Pionierfluren der Ufer,

- Flutrinnen mit auentypischer Gestalt,

- Feldgehölzen, Einzelbäumen, Kopfbäumen, Hecken und Gebüschen sowie linienförmig ausgeprägten Gehölzen mit Ar-ten der Hartholz- und Weichholzaue,

- Streuobstwiesen,

- Stromtalwiesen und anderen, traditionell extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen der Flussauen,

d) Schutz und Entwicklung der auentypischen Flora und Fauna mit Populationen von überregional seltenen und be-standsbedrohten Tier- und Pflanzenarten, insbesondere Arten der Gewässer, Ufer, Wiesen und Gehölze, wie z. B. Wach-telkönig, Rotmilan und Mittelspecht, Echter Eibisch, Kantiger Lauch und Sumpf-Sitter, Biber und Fischotter, Kammmolch, Rotbauchunke, Moor- und Laubfrosch, Moderlieschen, Bitterling und Nase, Grüne Flußjungfer, Asiatische Keiljungfer und Eremit,

e) Erhalt und kleinräumige Wiederherstellung hoher Grundwasserstände als Grundlage für eine flussauentypische Was-serversorgung der Gewässer und Böden,

f) Schutz und Erhalt des natürlichen Bodenreliefs, insbesondere im Bereich von feuchten Senken und Mulden,

g) Sicherung und Entwicklung eines lokalen und Förderung eines überregionalen Lebensraumverbundes durch Erhalt und Entwicklung von Biotopstrukturen, die einen Individuen-bzw. Populationsaustausch mit angrenzenden und entfern-teren wertvollen Lebensräumen ermöglichen;

2. Die Bewahrung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes, insbesondere der

a) überwiegend durch Grünlandnutzung und Auwaldreste geprägten Landschaft beidseitig der Saale, die sich durch Naturnähe, Schönheit und Eigenart von der angrenzenden Landschaft abhebt,

b) kleinstrukturierten und zu Teilen noch ländlich geprägten Siedlungskanten,

c) kulturhistorisch bedeutenden Landschaftselemente, wie Lehmausstiche, Winddeiche und Streuobstwiesen;

3. der Erhalt des Gebietes wegen seiner besonderen Bedeutung für die Erholung und die Umweltbildung.

Letzte Aktualisierung: 18.11.2025