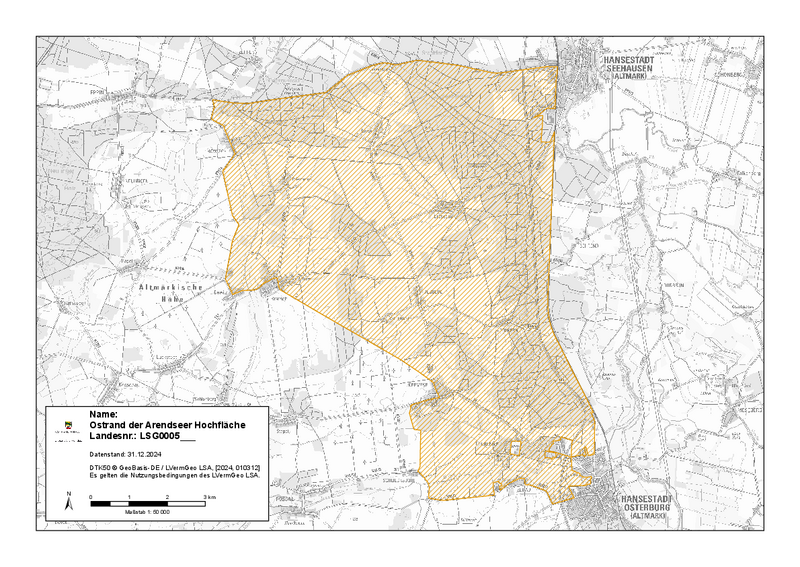

LSG Ostrand der Arendseer Hochfläche

Größe: 7.210 ha

GIS-Größe: 7.189,5802 ha

Codierung: LSG0005___

Landkreis: Altmarkkreis Salzwedel (SAW), Stendal (SDL)

Verordungen:

2021: 8. Änderungsverordnung vom 08.10.2021 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt für den Landkreis Stendal 31(2021)41 vom 20.10.2021

2021: 7. Änderungsverordnung vom 23.02.2021 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt für den Landkreis Stendal 31(2021)9 vom 14.03.2021

1964: Beschluß vom 07.12.1964 (PDF)

Bezik Magdeburg

Gebietsbeschreibung

Das Landschaftsschutzgebiet befindet sich im Nordosten der Landschaftseinheit Westliche Altmarkplatten und erstreckt sich zwischen den Orten Seehausen, Osterburg, Höwisch und Bretsch.

Es liegt im Bereich einer sanft nach Osten ansteigenden Grundmoränenplatte der Altmark, der sogenannten Arendseer Hochfläche. Von ca. 25 m über NN am Westrand steigt das Gelände über eine Strecke von etwa 6 km allmählich auf 72 über NN an, um dann mit einem markanten Steilhang in das rund 20 m über NN gelegene Elbetal wieder abzufallen. Die Anhöhen bieten herrliche Fernsichten über die Altmärkische Wische bis hin nach Werben und Havelberg.

Im Süden ist die von Grünland dominierte Niederung der Biese mit in das LSG einbezogen. Die Biese entwässert einen großen Teil der nordöstlichen Altmark, in ihrem Oberlauf trägt sie den Namen Milde. Bei Osterburg tritt sie in das weite Elbetal der Wische ein.

Das LSG hat mit etwa 42 % seiner Gesamtfläche einen hohen Waldanteil. Die Wälder erstrecken sich insbesondere in der Osthälfte des Gebietes nahe dem Steilabfall der Grundmoränenplatte in das angrenzende Elbetal. Es handelt sich vorwiegend um Kiefernforste, jedoch auch um naturnahe Eichen- und Buchen-Eichenwälder. Im Norden des Schutzgebietes erstrecken sich zwischen Höwisch im Westen und Seehausen im Osten im Bereich eiszeitlicher Dünenzüge ausgedehnte Kiefernforste.

Der Westen des LSG wird durch große Ackerflächen charakterisiert, die in geringem Ausmaß durch Kiefern- und Eichenforste gegliedert werden. Lediglich im Bereich der Niederung des Zehrengrabens, zwischen Bretsch und Höwisch und in der Biese-Niederung im Süden finden sich ausgedehnte Grünlandflächen. In der Agrarlandschaft liegen zahlreiche kleine, aufgelassene und heute mit Gehölz bestandene Mergelgruben. Viele führten ehemals Wasser. Die Absenkung des Grundwasserspiegels ließ sie jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, trockenfallen.

Eine weithin sichtbare Landmarke innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ist der Sendeturm bei der Ortschaft Dequede.

Landschafts- und Nutzungsgeschichte

Der Ostrand der Arendseer Hochfläche dürfte bereits seit der Frühzeit ein bevorzugtes Siedlungsgebiet gewesen sein. Auf hochwassersicherem Grund bot es Ackerland und unterhalb des Steilabfalls in der Elbeniederung Fischgründe sowie das schiffbare Gewässer der Biese.

Die Zeugnisse der jungsteinzeitlichen Besiedlung häufen sich zum einen im Dreieck zwischen Losse, Höwisch und Lückstedt mit Zentrum um Bretsch sowie das schiffbare Gewässer der Biese.

Die Zeugnisse der jungsteinzeitlichen Besiedlung häufen sich zum einen im Dreieck zwischen Losse, Höwisch und Lückstedt mit Zentrum um Bretsch sowie zum anderen entlang der B 189 und entlang dem westlichen Altarm der Biese mit einer deutlichen Verdichtung auf dem Stadtgebiet von Osterburg einschließlich dem Ort Zedau.

Der älteste Nachweis jungsteinzeitlichen Materials stammt von Bretsch. Es handelt sich dabei um Gefäße der Linienbandkeramikkultur, die in einem Gebiet zum Vorschein kamen, aus dem in der frühen Jungsteinzeit noch kein Ackerbau bekannt war, da sich die Verbreitung ackerbauführender Kulturen damals weitestgehend auf die Lößgebiete beschränkte, und zu dieser Zeit von Jäger- und Fischer-Gemeinschaften besiedelt war. Es ist deshalb eine rituelle Deponierung in Erwägung zu ziehen. Eine erste Besiedlung mit Ackerbauern schien aber bereits am Ende der frühen Jungsteinzeit mit der Rössener Kultur einzusetzen, wie Grabfunde vom Thüritzberg bei Losse und bei Bretsch belegen. Eine Verdichtung der Besiedlung fand in der Alttiefstichkeramikkultur statt. Dieser verdankt man die Errichtung von Großsteingräbern. 13 Anlagen haben sich im und randlich zum LSG bei Bretsch (9) und Krevese (4) erhalten, zwei weitere stehen in geringer Entfernung bei Gagel. Siedlungen dieser Kultur befanden sich bei Osterburg, Zedau und Dewitz. Bei Höwisch, Polkern und Osterburg häufen sich Siedlungen der Schönfelderkultur.

Während der Bronzezeit ließ die Besiedlungsdichte stark nach. Im Dreieck zwischen Bretsch, Losse und Höwisch dünnte sie bis auf einen Wohnplatz mit Gräberfeld bei Priemern aus. Dicht blieb die Besiedlung nur am Rande des LSG um Dewitz. Von dort verlagerte sie sich während der Eisenzeit wieder nach Bretsch. Zudem verdichtete sie sich in der südöstlichen Ecke des LSG bei Krevese, Dequede, Polkern, Schliecksdorf, Zedau und Osterburg, wobei sich hier in der Bronzezeit nach Aussage eines Bronzehortfundes bei Polkern eine gewisse Wohlhabenheit der im Biesebogen ansässigen Bevölkerung eingestellt hatte, was durch eine Reihe weiterer Hortfunde der frühen Bronzezeit außerhalb des Landschaftsschutzgebietes bei Osterburg, Kattwinkel und Uchtenhagen bestätigt wird. Bei Zedau bestand zudem im Bereich einer spätbronze- bis früheisenzeitlichen Siedlung eine Feuerkultstätte.

Diese Verdichtung des Siedlungsgebietes in und um Osterburg nahm während der römischen Kaiserzeit zu, während das übrige LSG mit Ausnahme von Losse, wo auch Eisenverhüttung belegt ist, vollkommen unbesiedelt war. Hier zeigte sich dann stets auch eine Kontinuität seit der Eisenzeit. Bei Krevese arbeitete ein Töpfereibetrieb, bei Ledau wurde Raseneisenerz verhüttet. Bemerkenswert ist ein ausgedehntes Gräberfeld mit 129 Bestattungen aus der späten römischen Kaiserzeit bei Ledau. Aus der Zeit der slawischen Besiedlung der Altmark stammen die Burgwälle von Osterburg und Priemern sowie ein Silberschatzfund, der bei Polkern zum Vorschein kam.

Die ebenen Grundmoränenplatten wurden, wie überall in der Altmark, schon im Mittelalter, mit Beginn der deutschen Besiedlung, gerodet und in Ackerland umgewandelt. Der Wald erhielt sich nur auf den flachgründigen Standorten der höchsten Erhebungen, auf den steilen Hängen des Ostabfalls und auf den armen Dünenzügen im Norden des LSG. Auch hier dürfte der Waldanteil in den letzten Jahrhunderten noch geringer als heute gewesen sein. Mit Beginn der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft Ende des 18. Jahrhunderts wurden arme Heiden und Ödländer in der Altmark vielerorts mit der Wald-Kiefer aufgeforstet.

In Osterburg stand im Mittelalter eine slawische Burg, von der heute noch Reste des Ringwalls zu sehen sind. Nach der deutschen Besiedlung folgte ihr im 10. Jahrhundert ein Burgward. Im Jahre 1151 wird der Ort in der Gründungsurkunde Stendals erstmals erwähnt. In der Frühzeit der deutschen Besiedlung und durch die Eindeichung der Elbe erlebte das Gebiet mit den Städten Osterburg und Seehausen eine wirtschaftliche Blüte. Im Dreißigjährigen Krieg wurden Osterburg und Seehausen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Im Jahre 1761 wurde die Stadt Osterburg durch einen Brand fast gänzlich zerstört. Entsprechend haben sich nur wenige bedeutende Gebäude erhalten. Dagegen besitzt Seehausen mit Fachwerkhäusern, von denen die ältesten aus dem 17. Jahrhundert stammen, eine größere Vielfalt siedlungsgeschichtlicher Zeugen.

Im 19. Jahrhundert erfolgte nach dem Anschluß an die Eisenbahn eine bescheidene Industrialisierung.

Geologische Entstehung, Boden, Hydrographie, Klima

Das Gebiet befindet sich im Nordosten der Altmarkscholle, die zur Norddeutschen Senke gehört. Im Bereich des LSG befinden sich zwar keine Salzstöcke. In die Entwicklung des Salzstockes Meseberg, der etwa 3,5 km nordöstlich von Osterburg bei zirka 35 m Tiefe sehr nah der Oberfläche ansteht, wurden aber zumindest während des Quartärs große Teile des LSG einbezogen.

Am Anfang der Elsterkaltzeit bildete sich in der sekundären Randsenke um den Salzstock Meseberg eine tiefe Erosionsrinne, deren Basis im Norden und Süden des Salzstockes bis unter -300 m NN reicht. Die nördliche verläuft bis nach Seehausen, wo ihre Basis bis auf -100 m NN abflacht. Die südliche verzweigt sich bei Osterburg, wobei sich der nordwestliche Zweig bis nach Drüsedau erstreckt, um dort ebenfalls bis auf -100 m NN abzuflachen. Die Quartärbasis der übrigen LSG-Teile befindet sich zwischen -100 m NN und -50 m NN. Die Unebenheiten im Relief wurden während der Elsterkaltzeit durch Ablagerungen von meist glazilimnischen, teilweise glazifluviatilen Sedimenten, die oft von Grundmoräne überlagert sind, bis auf 0 m NN ausgeglichen. Die Elstergrundmoräne kann örtlich sogar bis 15 m über NN, wie zum Beispiel westlich Behrend, nahe der Oberfläche anstehen. Die Erosions- und Sedimentationsprozesse während der Holsteinwarmzeit ebneten das Relief weitgehend ein, so daß die drenthestadialen glazigenen Ablagerungen der Saalekaltzeit relativ flach mit etwa 10-20 m Mächtigkeit über elsterkaltzeitlichen und zum Teil über holsteinwarmzeitlichen Bildungen lagern.

Für die Reliefentwicklung des Gebietes sind vor allem die Vorgänge während des Warthestadiums der Saalekaltzeit entscheidend gewesen. Mit dem Vorrücken des Eises wurden unter anderem große zusammenhängende Blöcke des Untergrundes als Schuppen verfrachtet. Das Vorkommen der miozänen Glimmersande und braunkohleführenden Tone nordöstlich Krumke könnte beispielsweise eine solche Schuppe darstellen. Sie stammt wahrscheinlich von der Spitze des Salzstockes Meseberg, der auch während des Quartärs aktiv blieb. Noch zur Zeit der maximalen Letzlinger Randlage entstanden im Rückland des Eises neue Abflußbahnen, die das heutige Abflußsystem in der Altmark vorzeichneten. Bei Abschmelzen des Eises bildeten sich mehrere große Blöcke von Toteis, um die die Schmelzwässer nach Norden abflossen. Die oft als Endmoränen und Eisrandlagen gedeuteten Höhenrücken, wie zum Beispiel die zwischen Losse und Osterburg am Rand der Biese-Elbe-Niederung, bis ungefähr 70 m über NN hoch, könnten ebenso als Spaltenfüllungen zwischen den Eisblöcken beziehungsweise als Schüttungen innerhalb der Schmelzwasserbahnen entstanden sein.

Am Ende des Warthestadiums brach die Elbe bei Rogätz nach Norden durch. Die Entwässerung des LSG stellte sich endgültig auf die Elbe ein, im Süden und im Osten durch die Biese, im Westen durch den Zehrengraben. Im Bereich der Täler fand eine Ausräumung der älteren Sedimente statt, die bis in 15-20 m Tiefe reichte. Die vollständig abgetauten Toteisblöcke hinterließen eine maximal 10 m mächtige, sehr kalkreiche Grundmoräne, die die heutige Hochfläche bildet.

Während der Weichselkaltzeit wurden die Niederungen mit Talsanden bis 20-25 m über NN wieder aufgefüllt, auf der Hochfläche fanden periglaziäre Prozesse statt, das heißt Entkalkung, Umlagerung und Ausblasung der anstehenden Sedimente. Im Holozän lagerten sich in den Auen humose Sande, Auenlehme und Torfe ab, am Süd- und Ostrand der Aland-Biese-Elbe-Niederung zwischen Lösse, Seehausen und Behrend häuften sich junge Dünen an.

Das LSG umfaßt zwei Bodenlandschaften: Die Bodenlandschaft der lehmigen Grundmoränenplatten, speziell die Platte von Krevese im Westen, und die Bodenlandschaft der Lüchower Niederung im Osten. Beide Bodenlandschaften grenzen an einer zirka 20 m hohen Steilstufe aneinander. In ihrem westlichen Teil besteht die Platte von Krevese aus saalekaltzeitlichem Geschiebemergel, der von weichselkaltzeitlichem Geschiebedecksand überlagert wird. In diesen Substratprofilen sind überwiegend Parabraunerde-Pseudogleye bis Pseudogley-Braunerden entstanden. Die Böden werden meist landwirtschaftlich genutzt. Am Westrand befindet sich die Senke des Zehrenbaches, in der Gleye aus lehmigem Auensand vorkommen. Im östlichen Teil der Platte von Krevese stehen im Untergrund statt des Geschiebemergels Schmelzwassersande an. Hier sind sandige Böden mit Neigung zur Podsolierung entstanden, das heißt Braunerde-Podsole unter Wald und Acker-Braunerden. Südlich und östlich, in der Biese-Niederung beziehungsweise im Elbetal, dominieren Gleye aus Niederungssand. In dem nordöstlichen Randbereich der Platte von Krevese sind Dünen abgelagert, auf denen Podsole bis Regosole entwickelt sind.

Die sanft nach Westen geneigte Hochfläche entwässert über verschiedene Gräben nach Westen zur Niederung des Zehrengrabens. Im Zehrengraben fließt das Wasser nach Norden dem Aland zu. Die südlichsten Abschnitte der Hochfläche und der unmittelbare Steilhang am Ostabfall der Hochfläche entwässern zur Biese. Die Biese nimmt einen großen Teil der Niederschläge der östlichen Altmark auf und tritt bei Osterburg in das Elbetal ein.

Das LSG liegt im Randbereich des subkontinental getönten Stendaler Raumes. Während die Niederschläge im langjährigen Mittel bei Seehausen die 550-mm-Marke überschreiten, liegen die Niederschlagswert in Osterburg schon unterhalb dieser Marke. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 8,5°C.

Pflanzen- und Tierwelt

Im Bereich des steil abfallenden Osthanges der Hochfläche sind neben Kiefernforsten auch Laubmischwälder vorhanden. Die Laubmischbestände bestehen zum Teil aus relativ straucharmen Traubeneichen-Wäldern mit hoher Deckung der Heidelbeere in der Krautschicht. Daneben sind strukturreiche Buchen-Traubeneichen-Mischwälder mit zahlreichen alten Rot-Buchen ausgebildet. Auf den hageren Hangschultern sind bodensaure Bestände mit Heidelbeere, Hain-Simse, Pillen-Segge und Draht-Schmiele vorhanden. Auf der Hochfläche und auf Anreicherungsstandorten des Hangfußes stocken dagegen Mull-Buchenwälder mit Busch-Windröschen, Wald-Flattergras und Vielblütiger Weißwurz. Im Bereich der Wolfsschlucht weisen die Wälder einen hohen Totholzanteil auf. Charakteristische Vogelarten sind Waldlaubsänger, Waldbaumläufer und Schwarzspecht.

Am Hangfuß, unmittelbar westlich der Bahntrasse Stendal-Wittenberge, finden sich Erlenwälder vom Typ des Brennessel-Erlenbruchs und kleinflächig, auf den feuchtesten Standorten, auch die Gesellschaft des Walzenseggen-Erlenbruches. Charakteristische Arten der Krautschicht sind Sumpf-Haarstrang, Walzen-Segge, Sumpf-Segge, Gelbe Schwertlilie und Rasenschmiele.

Die durch Ackerbau geprägte Hochfläche weist nur sehr wenige Gewässer auf. Sie liegen zum Teil in aufgelassenen Abgrabungen. Im Bereich von Gehöften und auf Viehweiden sind vereinzelt kleine Sölle zu finden, wo unter anderem Gemeiner Wasserhahnenfuß, Ästiger Igelkolben und Froschlöffel vorkommen. Die Sölle sind teilweise verlandet und mit Sumpf-Segge, RasenSchmiele, Sumpf-Kratzdistel, Sumpf-Labkraut und Kuckucks-Lichtnelke bewachsen. Eine charakteristische Insektenart dieser Lebensräume ist die Große Goldschrecke.

Am Westrand des LSG stocken im Bereich der Niederung des Zehrengrabens zwischen Priemern und Bretsch strukturreiche Laubmischwälder. Ein Bestand am Ortsrand von Priemern ist teils parkartig gestaltet und weist einen hohen Holzartenreichtum auf. Vorkommende Baumarten sind Stiel-Eiche, Rot-Buche, Winter-Linde, Flatter-Ulme, Hainbuche, Berg-Ahorn, Spitz-Ahorn, Esche, Platane und Roß-Kastanie. In der Krautschicht treten unter anderem Lungenkraut, Goldnessel, Maiglöckchen, Vielblütige Weißwurz, Wald-Flattergras, Giersch und Einbeere auf. Südlich angrenzend gehen die Laubmischwälder im Bereich des sogenannten „Großen Bauernholzes“ von Buchen-Stieleichenbestockung in Erlen-Eschen- und zum Teil Erlenbruchwald über. Auf den feuchteren Standorten ist die Krautschicht durch Sumpf-Segge, Gemeines Helmkraut, Rasen-Schmiele und Winkel-Segge charakterisiert.

Südlich des Tannenkruges befindet sich ein kleiner, trockengefallener Erlenbruchwald. Die auf Stelzen stehenden Erlen zeigen die Sackung des Torfkörpers an. Vor dem Gehölz befindet sich eine Feuchtwiese mit Vorkommen von Sumpf-Pippau, Sumpf-Dotterblume, Kuckucks-Lichtnelke, Sumpf-Kratzdistel, Flammendem Hahnenfuß und andere Arten.

Im Bereich der Priemernschen Heide liegt in einer feuchten Senke zwischen Dünenzügen ein Erlenbruchwald mit einem angrenzenden Großseggenried. Das Seggenried wird von einem Gürtel aus Faulbaumgebüsch umgeben. Charakteristische Arten sind Sumpf-Segge, Steiff-Segge, Sumpf-Haarstrang, Wassernabel, Sumpf-Pippau und Gemeines Helmkraut.

In den verschieden strukturierten Wäldern ist eine reiche Ornithofauna zu finden. Von den Greifvögeln sind Rot- und Schwarzmilan, Mäusebussard, Habicht, Turmfalke sowie Wespenbussard zu nennen. Vom Schwarzstorch sind ebenso Brutvorkommen bekannt. Kleiber, Schwarzspecht, Grünspecht, Mittelspecht sowie Sumpf,- Weiden- und Schwanzmeise sind häufig anzutreffen. In den Kiefernforsten ist der Trauerschnäpper häufig, dort brütet ebenfalls der Kolkrabe. Die Ackerflächen werden zu den Zugzeiten und im Winter von Saat- und Bläßgänsen sowie Singschwänen zur Nahrungssuche genutzt.

Entwicklungsziele

Im Bereich der Wälder und Forste sollte der Laubholzanteil durch Umbau der Kiefernforste erhöht werden. Aus landschaftsästhetischen Gründen wären insbesondere an den Waldrändern und Waldwegen Laubholzgürtel zu entwickeln. Kleinflächige Waldwiesen sind durch geeignete Pflege zu erhalten.

Die vorhandenen Laubmischbestände bei Priemern, Barsberge und in den Rossower Bergen sind besonders wertvoll. Für die Bestände in den Rossower Bergen ist der Status eines Naturschutzgebietes, unter Umständen auch eines Totalreservates, in Erwägung zu ziehen.

In der offenen Ackerlandschaft der Grundmoränenplatte sind die vorhandenen Gehölze zu schützen. Durch Anlage weiterer Feldgehölze, Hecken und Alleen könnten strukturarme Flächen ökologisch und landschaftsästhetisch aufgewertet werden.

Für die Niederungen der Biese und des Zehrengrabens steht die Erhaltung der Grünlandnutzung zum Schutz des Grundwassers und zur Erhaltung des Landschaftsbildes als vordringliches Entwicklungsziel im Vordergrund. Ein Fließgewässerschonstreifen, 10 m beidseitig der Gewässer, sollte unter Berücksichtigung des Gewässerschutzes extensiv bewirtschaftet werden. Ackerflächen im Schonstreifen wären in Grünland umzuwandeln.

Die vorhandenen Erlenbestände an der Biese sind zu durchgehenden Erlengalerien zu entwickeln. Unter Umständen könnten begradigte Fließgewässerabschnitte unter Anlage eines geschwungenen Laufs und wechselnder Profile renaturiert werden. Verrohrungen und Sohlabstürze sollten zur Entwicklung einer ökologischen Durchgängigkeit entfernt werden. Die Einleitung von Abwässern aus den Siedlungen wird unterbunden.

In den Niederungen wäre die Vielfalt an landschaftsgliedernden Elementen zu erhalten und durch Anlage von Erlenreihen, Kopfbäumen und Solitärbäumen zu verbessern.

Die vorhandenen wertvollen Feuchtwälder bei Tannenkrug, in der Priemernschen Heide und am Hangfuß des Hochflächenostrandes sind durch Verbesserung des Wasserhaushaltes zu erhalten.

Die Parkanlagen bei Krumke und Priemern bedürfen der Pflege.

Um das Durchfahren dieser Wälder für Radfahrer zu verbessern, sollten Radwege zwischen Drüsedau und Seehausen angelegt werden.

Exkursionsvorschläge

Von Seehausen durch die Baarsberge nach Drüsedau

Man verläßt Seehausen in südwestlicher Richtung und erreicht am Ortsrand die Bundesstraße B 189. Nach deren Überquerung geht es auf einer Forststraße durch weitgehend ebene Kiefernwälder. Etwa 1,5 km hinter der Bundesstraße steigt das Gelände plötzlich an. Man hat hier den Rand der Arendseer Hochfläche erreicht. Rechts werden die Kiefernforste jetzt durch einen Bestand aus alten Trauben-Eichen, jungen Rot-Eichen und Buchen abgelöst. Hinter dem Laubwald liegt die Wirtschaft „Baarsberge“, die zum Verweilen einlädt. Nach einem weiteren Kilometer durch Kiefernforste ist die Ortschaft Drüsedau erreicht. Hier öffnen sich die Wälder des Ostrandes der Hochfläche zu den weiten Ackerebenen der eigentlichen Hochfläche. Deshalb biegt man bereits am Ortseingang von Drüsedau in einer Rechtskurve nach Norden ab und erreicht nach einem Kilometer Strecke, während der Weg waldrandparallel durch Äcker führt, wieder die Forste. Nach drei Kilometern Strecke durch stille Wälder wird die Bundesstraße B 190 erreicht. Hier bietet die Wirtschaft „Tannenkrug“ wieder eine Einkehrmöglichkeit. Vom „Tannenkrug“ geht es auf Waldwegen parallel zur B 190 in östlicher Richtung zurück nach Seehausen.

Von Seehausen durch die Wälder am Steilabfall der Arendseer Hochfläche nach Osterburg

Die ersten zwei Kilometer sind identisch mit denen der vorher beschriebenen Wanderung. Wo das Gelände kurz vor Baarsberge anzusteigen beginnt, wählt man einen in südöstlicher Richtung verlaufenden Waldweg. Dieser stößt nach einem guten Kilometer auf die Kreisstraße von Seehausen nach Drüsedau. Man überquert die Straße und hat nun zwei Möglichkeiten: Entweder man folgt dem Weg am Hangfuß nach Süden. Dieser führt knapp drei Kilometer vor der Ortschaft Polkern auf die Hochfläche. Oder aber man biegt nach Südwesten ab und steigt durch einen tiefen Geländeeinschnitt direkt auf die Hochfläche. In Anbetracht der sich gelegentlich von der Hochfläche bietenden Sichten auf die Wische ist die letztere Möglichkeit vorzuziehen.

Hat man die 30-40 Höhenmeter überwunden, so folgt man einem unmittelbar am Hochflächenrand nach Süden verlaufenden Weg. Er führt zunächst durch Kiefernforste, aber bald öffnen sich die Wälder im Bereich der sogenannten Rossower Berge zu attraktiven Laubmischbeständen mit teilweise alten Trauben-Eichen und Rot-Buchen. Im Frühjahr ertönen die Rufe und Gesänge von Schwarzspecht, Hohltaube, Waldlaubsänger, Buchfink und Kleiber. An einem tiefen Geländeeinschnitt, der ”Wolfsschlucht”, biegt der Weg nach rechts ab. An den Hängen der Wolfsschlucht stehen malerische, halb abgestorbene Buchen. Am westlichen Ende der Schlucht führt ein Weg nach Süden, am Waldrand entlang auf die Ortschaft Polkern zu. Rechts erhebt sich der markante Sender Dequede aus der Ackerlandschaft.

Von Polkern geht es über die mit 72 Metern höchste Erhebung des Hochflächenrandes durch das Krumker Holz nach Südosten. Knapp zwei Kilometer hinter der Anhöhe erreicht man eine Abzweigung nach Süden, auf der man bald Krumke erreicht. Schloß Krumke und der umgebende Schloßpark mit seinem alten Baumbestand laden zum Verweilen ein, bevor man längs des Flüßchens Biese Osterburg erreicht. Von Osterburg nimmt man den Zug zurück nach Seehausen.

Verschiedenes

Seehausen

Seehausen ist durch die mit barocken Hauben abgeschlossene Doppelturmfront der Kirche St. Petri schon von weitem in der östlich angrenzenden Niederungslandschaft der Wische sichtbar. Die Stadt am Aland ging aus der Neustadt hervor, die schon im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts bestand und zu dieser Zeit gegenüber der Altstadt bei einer den Flußübergang schützenden Burg an Bedeutung gewann. Bevorzugt war die neustädtische Ansiedlung wegen ihrer Befestigung: Ein Wassergraben im Westen der Alandschleife schuf eine künstliche Insellage.

Die über den schiffbaren Aland mit der Elbe in Verbindung stehende Handelsstadt hatte ihre Blütezeit im Spätmittelalter. Dem wirtschaftlichen Niedergang folgte eine Industrialisierung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Die Kirche St. Petri geht auf eine Feldsteinbasilika des ausgehenden 12. Jahrhunderts zurück, die im 13. Jahrhundert den doppeltürmigen Westbau aus Backsteinmauerwerk erhielt und im 15. Jahrhundert in eine dreischiffige gotische Hallenkirche umgebaut wurde. Im Jahre 1486 wurde die Marienkapelle angebaut. Mit St. Petri ist eines der schönsten spätromanischen Backsteinportale in der Altmark erhalten geblieben, das seinen Reiz aus dem Wechsel von Sand- und Backstein bezieht. Der Triumphbogen des romanischen Vorgängerbaus scheidet das großräumige Schiff vom engeren und kleinteiligeren Chor. Ein in ein neugotisches Gehäuse gefaßter Schnitzaltar vom Anfang des 16. Jahrhunderts lädt zum längeren Betrachten ein.

Die Innenstadt wird von zahlreichen Fachwerkhäusern des 17. bis 19. Jahrhunderts geprägt. Die Reste der alten Stadtbefestigung sind teils in ihrer originalen Höhe von 4 m erhalten. Als letztes der ehemals vier Tore ist das Beuster Tor vorhanden.

Osterburg

Ebenfalls am Übergang von der Wische zum Ostrand der Arendseer Hochfläche liegt weiter südlich der Ort Osterburg. Hier ist es die Pfarrkirche St. Nikolai, die mit ihrem trutzig wirkenden Turm die Stadt schon von weitem in der Niederung markiert. Zur Sicherung der Grenzen gegen das Slawenland spielten in der Gründungszeit Osterburgs, im 10. bis 12. Jahrhundert, zwei Burgen im Nordosten und Westen der Altstadt eine Rolle. Sie sind heute verschwunden.

Auch St. Nikolai basiert auf einer Feldsteinbasilika vom Ende des 12. Jahrhunderts. Sie wurde im 13. Jahrhundert zu einer dreischiffigen Halle umgebaut und um 1484 mit einem unregelmäßigen, dreischiffigen und dreiapsidial geschlossenen Chor vollendet. Die unteren Geschosse des aus Feldsteinquadern gefügten Westturmes stammen noch aus romanischer Zeit. Auch der Raumeindruck im Inneren wird vom veränderten romanischen Vierungsquadrat bestimmt, das den Chor deutlich vom Kirchenschiff abschließt.

Schloß Krumke

Unweit Osterburgs liegen das Schloß und der umgebende Park Krumke. Der Park ist dendrologisch wertvoll. Er besitzt eine etwa 300 Jahre alte Buchsbaumhecke sowie mit Tulpenbaum, Ginkgo, Magnolie und Sumpfzypresse bemerkenswerte Bäume. Aus einer aus dem 12. Jahrhundert überlieferten Burg ging ein Adelssitz hervor, von dem heute noch der Park, entworfen von Charle la Ronde, in seinen Grundzügen erhalten geblieben ist. Die Anlage wurde zwischen 1854 und 1860 erneuert und der Schloßbau entstand.

Kloster Krevese

Von den Grafen von Osterburg wurde in Krevese Ende des 12. Jahrhunderts ein Benediktinerinnenstift als Hauskloster gegründet. Es bestand von 1541 bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts noch als adliges Damenstift fort. Mit der dreischiffigen, querschifflosen Feldsteinbasilika ist der Gründungsbau erhalten, datierbar dank der in Backstein ausgeführten kargen Zierformen. Veränderungen wie die Vergrößerung der Seitenschiffe (1527), der Bau eines Fachwerkturms über dem West-Giebel (1598, die Turmhaube 1707) oder etwa die Einwölbung innen (14. Jahrhundert) fügen sich dem romanischen Bau in malerischer Weise an. Von besonderem Reiz ist die gut erhaltene Ausstattung aus dem 17. und 18. Jahrhundert: die Kanzel in Spätrenaissanceformen, die Orgel (1721) und, zuletzt entstanden, der prächtige Kanzelaltar mit seinen Umgangstüren sowie die repräsentative Loge der Ratsherren von Bismarck.

veröffentlicht in:

Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts

© 2000, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISSN 3-00-006057-X

Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts - Ergänzungsband

© 2003, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISBN 3-00-012241-9

Letzte Aktualisierung: 18.11.2025