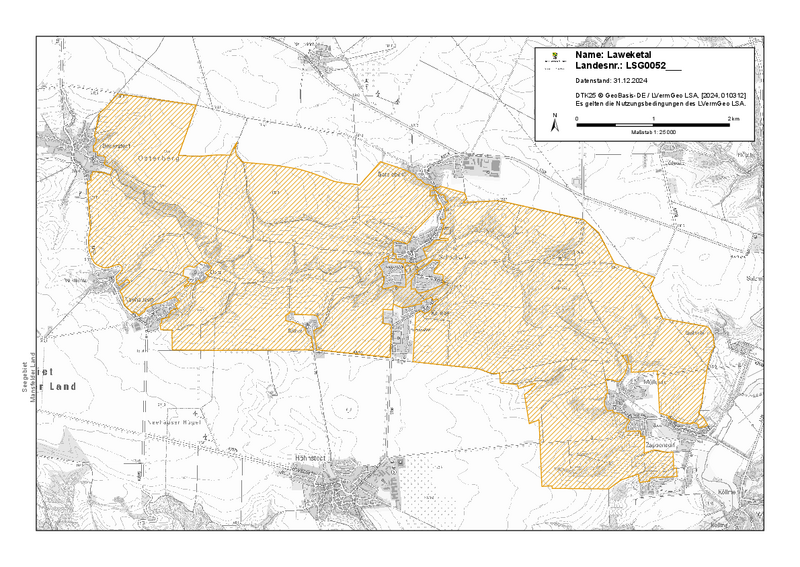

LSG Laweketal

Größe: 1.860 ha

Codierung: LSG0052___

Landkreis:

Mansfeld-Südharz (MSH), Saalekreis (SK)

Verordnungen:

MSH

1997: Verordnung vom 19.03.1997 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt des Landkreises Mansfelder Land (1997) vom April 1997

SK

1997: Verordnung vom 10.01.1997 (PDF)

veröffentlicht: Saalkreis Kurier 5(1997)1 vom 24.01.1997

Gebietsbeschreibung

Das Laweketal schneidet sich auf einer Länge von 13 km als von West nach Ost gerichtetes Bachtal in die Landschaftseinheit Östliches Harzvorland ein. Das LSG umfaßt davon einen etwa 10 km langen Abschnitt der Bachaue und deren Hangbereiche von Dederstedt bis zur Einmündung in das Salzatal bei Zappendorf.

Der Talzug der Laweke beginnt als flache Hangmulde bei Hedersleben und nimmt ab Dederstedt den Charakter eines Bachtales mit deutlich ausgeprägter Talsohle und stärker geneigten Hängen an. Nahe der Einmündung in das Salzatal sind Höhenunterschiede von etwa 80 m vorhanden.

Der Talgrund wird vorwiegend als Grünland genutzt. Neben Weiden sind besonders im Randbereich der Siedlungen auch kleine Flächen mit extensiv bewirtschafteten, blütenreichen mageren Frischwiesen vorhanden. Unterhalb von Dederstedt befindet sich ein gehölzbestandenes Feuchtgebiet.

Die Laweke durchfließt eine durch Gehölze abwechslungsreich gegliederte Bachaue. Besonders die als Kopfbäume gezogenen Weiden und Pappeln bestimmen das Landschaftsbild.

Während die flacheren Hangbereiche im oberen Abschnitt als Äcker genutzt werden, nehmen im unteren Teil mit steigender Hangneigung Streuobstwiesen und Triften zu. Entlang der Wirtschaftswege sind Ackerrandstufen oder Hohlwege ausgebildet.

Landschafts- und Nutzungsgeschichte

Das Gebiet der Mansfelder Seen und der sich nördlich erstreckenden Hochfläche war bereits seit der Jungsteinzeit besiedelt, wie Funde belegen. Besonders die Wasserläufe, die die Hochfläche durchzogen, waren bevorzugte Siedlungsräume, so auch das Laweketal. Auch aus den anschließenden Siedlungsperioden liegen zahlreiche Bodenfunde vor.

Die jungsteinzeitlichen Siedlungsspuren konzentrieren sich um Dederstedt und Volkmaritz und liegen im Laweketal zwischen Elbitz und Zappendorf weiträumig auseinander, wobei es sich mit Ausnahme der Siedlung im Ort Schochwitz um Gräberfelder handelt. Das Besiedlungsbild änderte sich in der Bronzezeit nicht wesentlich. Es wurden meist nur andere Bestattungsplätze aufgesucht und die Besiedlung verschob sich von Dederstedt nach Zappendorf, wo Siedlungen neu errichtet wurden. Zu den Gräberfeldern der Stein- und Bronzezeit traten mehrere Grabhügel im Raum Schochwitz und Zappendorf hinzu, wodurch sich der Eindruck einer Nekropolenlandschaft im Laweketal noch verstärkte. Außerdem häuften sich gerade bei Schochwitz und Höhnstedt aufrecht stehende Steine, die bereits in der Jungsteinzeit errichtet worden sein könnten und ihren Symbolwert noch im Mittelalter in der Funktion als Nagelsteine zum Besiegeln von Verträgen bewahrt haben. Bei Schochwitz befand sich eine „Knochenberg“ genannte Erhebung, die im oberen Teil "ein lockeres Gemengsel von teils noch ganzen, teils klar zermalmten und zerbröckelten Knochen", die von Tieren stammen, aufwies. Dieser Knochenberg war die Stätte des Schochwitzer Hochgerichts.

In der Eisenzeit war das Gebiet zwischen Elbitz und Zappendorf unbesiedelt, während bei Dederstedt und Neehausen Steinkistengräber der Hausurnenkultur auf eine Besiedlung zur frühen Eisenzeit schließen lassen. Die Siedlungsleere blieb bis in die nachfolgende römische Kaiserzeit bestehen, die nur durch ein Gräberfeld bei Neehausen nachgewiesen ist.

Die Siedlungen des Laweketales gehören unterschiedlichen Siedlungsperioden an. Die Siedlungen mit den Endungen „-stedt“ und „-leben“ datieren aus dem Thüringer Reich und davor. Dederstedt gehörte zu diesen Altsiedlungen im oberen Laweketal und ist urkundlich ab 1127 belegt. Neehausen stellt eine fränkische Siedlung dar. Schochwitz und weitere kleinere Siedlungen im Umfeld wie Krimpe, Wils oder Elbitz sind slawische Gründungen.

Die traditionellen Dorfformen sind im heutigen Siedlungsbild zum Teil noch gut erhalten. Die ländlichen Siedlungen haben ihren Charakter bis in die Gegenwart weitgehend bewahrt.

Neben den geschlossenen Siedlungen waren ehemals acht Mühlgehöfte im Laweketal vorhanden, von denen die Müllerdorfer Mühle am längsten bestand. Die einzelnen Gehöfte wie die Koltermühle sind noch heute charakteristische Bestandteile des Landschaftsbildes.

Im Umfeld des Talzuges auf der Hochfläche dominiert die Ackerbaunutzung. Dies stellt einen sehr deutlichen Kontrast zum Laweketal her und unterstreicht den besonderen landschaftsprägenden Charakter des Tals. Das Nutzungsmosaik des Talzuges selbst entspricht noch heute der traditionellen Nutzflächenverteilung mit Streuobstwiesen, Gehölzen, Hutungsflächen und Grünland. Durch die Nivellierung der Standortverhältnisse und die maschinelle Bewirtschaftung hat die Nutzungsintensität bei den Grünlandflächen im Talgrund zugenommen und zur Minderung der Biotopausstattung geführt. Auch die Umwandlung zu Ackerflächen bewirkte eine Verarmung der Biotop- und Artenmannigfaltigkeit dieses landschaftlichen Bereichs.

Geologische Entstehung, Boden, Hydrographie, Klima

Das LSG befindet sich im Zentrum der Mansfelder Mulde, der sogenannten Schwittersdorfer Mulde. Die Ablagerungen repräsentieren den vielfachen Wechsel von marinen und terrestrischen Sedimentationsbedingungen im Zeitraum vom Beginn des Zechsteins bis zum Unteren Muschelkalk. Darüber lagern diskordant tertiäre und quartäre Bildungen. Paläozän und Eozän sind in mehreren isolierten Becken durch limnisch-terrestrische Sedimente mit lokalen Braunkohleflözen vertreten. Die Becken entstanden infolge halokinetischer und bruchtektonischer Bewegungen sowie durch Auslaugung der Salze des Untergrundes. Die Hochflächen sind zum großen Teil mit glaziären Bildungen der Saalekaltzeit (Grundmoräne, Schmelzwassersand/-kies) und weichselkaltzeitlichem Löß überzogen. In Hanglagen sind Fließerden entwickelt.

Der Talzug wurde wahrscheinlich durch Schmelzwässer am Ende der Saale-Vergletscherung angelegt. Er folgt im wesentlichen dem Ausstrich der weniger widerständigen, flach aus Nordost einfallenden Gesteine des Oberen Buntsandsteins, das heißt Schluffstein mit Karbonat-Bänken und Gips-Residuen. An der nördlichen Talflanke liegen darüber die härteren Schichten des Unteren Muschelkalkes, die südöstlich von Dederstedt den Charakter einer Schichtstufe annehmen. Der flachere Südhang besteht aus Schichten des Mittleren Buntsandsteins.

Auf den Hochflächen sind in weiter Verbreitung Tschernoseme aus Löß zu finden. An den Talhängen dominieren Pararendzinen aus Löß, zum Teil gesteins-, sand- oder lehmunterlagert. Im Laweketal und in den Nebentälern finden sich Gley-Tschernoseme aus Kolluviallöß. Bemerkenswert sind vermoorte Quellmulden in den Seitentälern der Laweke bei Wils.

Ein großer Teil des Laweketales und seiner Umgebung zeichnet sich durch das Vorkommen von artesischem Grundwasser aus. Den Hauptgrundwasserleiter dieses Gebietes bildet der Mittlere Buntsandstein. Die Quellaustritte sind vor allem an die Grenze zwischen Mittlerem und Unterem Buntsandstein am Südhang des Laweketales gebunden.

Die Laweke entspringt bei Hedersleben und entwässert große Teile der Mansfelder Hochfläche. Sie erhält kleine Zuflüsse aus dem Hangbereich. Bei Schochwitz und nördlich von Müllerdorf gabelt sich die Laweke im breiten Talraum auf. Sie mündet bei Zappendorf in die Salza. Das LSG ist arm an Standgewässern. Lediglich im Talgrund und in den Randbereichen der Siedlungen sind einzelne kleine Teiche und Tümpel vorhanden.

Das Laweketal liegt im Bereich des kontinental geprägten Binnenlandklimas im Lee des Harzes. Relativ geringe Niederschläge (466 mm/Jahr in Salzmünde) und ein ausgeprägtes Niederschlagsmaximum in den Sommermonaten Juni bis August sind hierfür charakteristisch. Die Jahresmittelwerte der Lufttemperatur liegen bei 9°C. Lokalklimatisch bedeutsam sind die südexponierten Hanglagen. Ihre trocken-warmen Verhältnisse haben einen entscheidenden Einfluß auf die hier siedelnde Pflanzen- und Tierwelt.

Pflanzen- und Tierwelt

Der Lauf der Laweke wird streckenweise von Ufergehölzen begleitet. Wiesen und Weiden im Talgrund zeigen in Resten noch magere Frischwiesen. Es überwiegt jedoch eine intensive Nutzung. Auch Naßwiesen sind kaum noch vorhanden, so daß die Naßwiese bei Müllerdorf mit einem großen Vorkommen der Sumpf-Dotterblume besonders bemerkenswert ist.

Im Hangbereich sind Halbtrockenrasen auf unterschiedlichen Substraten ausgebildet. Im unteren Abschnitt des Tales sind sie besonders artenreich auf Muschelkalkstandorten anzutreffen. Diese wurden teilweise als flächenhaftes Naturdenkmal ausgewiesen. Hier sind Vorkommen von Steppen-Salbei, Grauer Scabiose und Knäul-Glockenblume sowie Österreichischem Lein bekannt. Auf Lößabbrüchen im Hangbereich ist vereinzelt das Pfriemengras anzutreffen. Das Frühlings-Adonisröschen tritt auf Halbtrockenrasen zwischen Neehausen und Räther auf.

Die Halbtrockenrasen sind teils stark verbuscht, stellenweise bilden sie den Unterwuchs von Streuobstwiesen.

Aufgrund des Strukturreichtums ist das Gebiet Lebensraum für zahlreiche Vogelarten. Unter den Brutvogelarten sind auch gefährdete Arten wie Raubwürger, Grauammer und Wendehals. In den Gehölzen sind Horste des Rotmilans vorhanden, in den Säumen brütet vereinzelt das Rebhuhn.

In der Vergangenheit stellte dieses Tal einen Lebensraum des vom Aussterben bedrohten Steinkauzes dar.

Kleine Teiche und Tümpel besitzen eine Bedeutung als Laichgewässer für Amphibien.

Entwicklungsziele

Das Laweketal zeichnet sich durch eine Vielzahl besonders geschützter Biotope aus, die oftmals großflächig und in guter Ausprägung vorhanden sind. Wichtig für die Sicherung dieses Bereiches als Lebensraum einer reichen Tier- und Pflanzenwelt ist der Erhalt der weitgehend noch vorhandenen Durchgängigkeit des Talzuges. Aufgrund der hohen Dichte geschützter Biotope und weiterer wertvoller Strukturelemente ist eine Vernetzung der Lebensräume des feuchtegeprägten Talbodens wie auch der trockenwarmen Hangbereiche noch vorhanden. Die Sicherung der Pflege und Bewirtschaftung der Kulturlandschaft dient dem Erhalt dieser Lebensraumvielfalt.

Für das Landschaftsbild ist der Erhalt der besonderen Eigenart des Talzuges von Bedeutung. Das LSG stellt innerhalb der strukturarmen, intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaft eine relativ abgeschiedene und nur durch landwirtschaftliche Wege erschlossene Bachaue mit einer vielfältigen, traditionell landwirtschaftlichen Nutzung dar. Bedeutsam sind jedoch nicht nur die abwechslungsreich strukturierten Bachauen, sondern ebenfalls die harmonische Einbindung der Ortsränder in diese Landschaft.

Exkursionsvorschläge

Ein markierter Wanderweg verläuft von Hedersleben entlang des Gewässerlaufes nach Schwittersdorf über Dederstedt und Elbitz. Ansonsten ist der gesamte Talzug durch Wege erschlossen.

Neben der Landschaft des Laweketales sind außerhalb des Schutzgebietes denkmalgeschützte Gebäude und Baudenkmale in den angrenzenden Siedlungen zu besichtigen. Hierzu zählen mehrere Kirchen, das Jugendstilhaus in Volkmaritz sowie das Schloß in Schochwitz.

Das Laweketal bietet keine Anreize für eine intensive Erholung, durch seine verkehrsferne Lage sind aber große, störungsfreie Räume für Landschaftserleben und Naturbeobachtung vorhanden.

veröffentlicht in:

Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts

© 2000, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISSN 3-00-006057-X

Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts - Ergänzungsband

© 2003, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISBN 3-00-012241-9

Letzte Aktualisierung: 18.11.2025