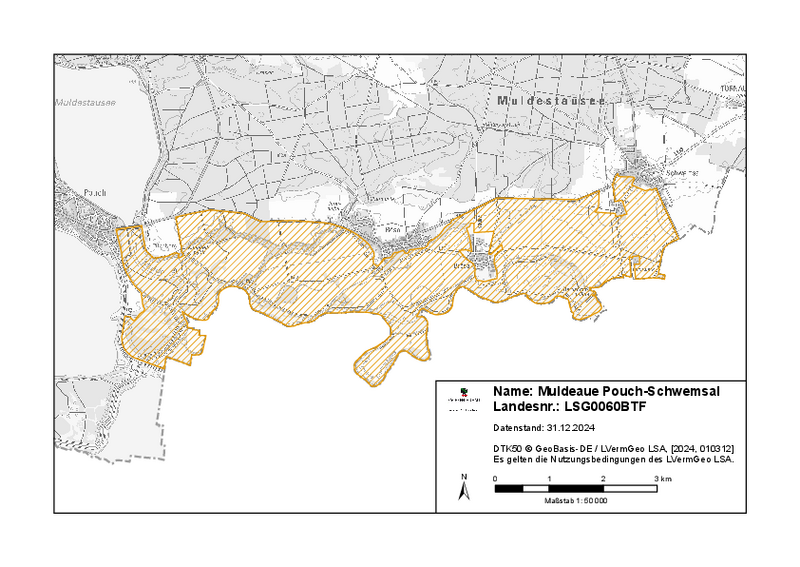

LSG Muldeaue Pouch-Schwemsal

Größe: 1.820 ha

Codierung: LSG0060BTF

Landkreis: Anhalt-Bitterfeld (ABI)

Verordnungen:

2010: Verordnung vom 28.10.2010 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld 4(2010)22 vom 19.11.2010

1998: Verordnung vom 26.02.1998 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt für den Landkreis Bitterfeld 6(1998)3 vom 27.03.1998

Gebietsbeschreibung

Die Mulde kommt aus Sachsen, sie wird aus der Zwickauer Mulde und der Freiberger Mulde gebildet, die sich beide südlich von Grimma bei Leipzig zur Mulde vereinigen. Nach 124 km Lauflänge mündet sie bei Roßlau in die Elbe.

Das LSG umfaßt den sachsen-anhaltischen Teil des Muldetales oberhalb des Einlaufes der Mulde in den Muldestausee bis zur B 107 Schwemsal-Bad Düben. Der Lauf der Mulde im Bereich der Landesgrenze bildet zum großen Teil die südliche Grenze des LSG. Im Norden begrenzt die B 183 das Gebiet. Der südliche Teil der Landschaftseinheit Muldetal wird von diesem LSG repräsentiert, es reicht auch in die Landschaftseinheit Dübener Heide hinein.

Das Landschaftsbild der Muldeaue oberhalb des Muldestausees wird einerseits von tischebenen Ackerflächen bestimmt, es zeichnet sich andererseits aber insbesondere am Fuße des Muldesteilhanges durch ein reichhaltiges Spektrum an Landschaftselementen aus, das von Auenwald, Wiesen, Gehölzen sowie Flutrinnen und Altwassern gekennzeichnet ist. Der Wechsel von Wald, Wiesen und Gewässern bietet dem Betrachter einen Einblick in die typische Auenlandschaft. In den offenen Bereichen, insbesondere in der Rösaer Aue, sind zahlreiche Blickbeziehungen in landschaftlich reizvolle Gebiete der Aue möglich, die durch Einzelbäume zusätzlich bereichert werden.

Landschafts- und Nutzungsgeschichte

Die Ursprünge der Besiedlung reichen etwa 10 000 Jahre bis ins Mesolithikum zurück. Bevorzugte Siedlungsplätze der Jäger, Fischer und Sammler waren die Talkanten zum Muldetal.

Die Mulde bildete an ihrem Unterlauf lange Zeit eine Grenze zwischen unterschiedlichen Kulturen. In der frühen und mittleren Jungsteinzeit endete dort die Besiedlung des Mittelelbe-Saale-Gebietes. Das Gebiet östlich der Mulde weist als erste Besiedlungsspuren die der Kugelamphorenkultur auf, die von Osten her in das Mittelelbe-Saale-Gebiet vordrang. Während der Spätbronze- und Früheisenzeit trennte die Mulde die Siedlungsgebiete der Saalemündungsgruppe und der Hausurnenkultur im Westen von der Lausitzer und der Billendorfer Kultur im Osten. Erst in der jüngeren Eisenzeit gelangten beide Gebiete unter den Einfluss der Jastorf-Kultur. Das blieb auch wärhend der römischen Kaiserzeit so. Im Frühmittelalter schied die Mulde die slawischen Gaue Serimunt im Westen und Nizizi im Osten.

Zentrale slawische Burg war Zörbig, 961 als "Zurbici" erstmalig erwähnt. In dieser Periode ist das Bild der heutigen Kulturlandschaft weitgehend vorgeprägt worden. Siedlungen lagen in der Nähe der Flüsse und Bäche. Scherbenfunde dieser Zeit liegen aus Pouch vor. Slawische Burgwälle bestanden in Pouch und bei Döbern.

Zur Zeit der deutschen Ostexpansion gegen die Slawen vom 10. bis 13. Jahrhundert lag das Gebiet an der Nahtstelle zwischen Altsiedelland und den eroberten und kolonisierten Gebieten. Im 10. Jahrhundert gehörte es zu den überwiegend von Slawen bewohnten Gauen Serimunt zwischen Saale und Mulde und Nizizi östlich der Mulde. König Heinrich I. (919-936) ließ entlang von Elbe und Mulde Burgwarde errichten, von denen aus das Land militärisch kontrolliert und tributpflichtig gemacht wurde. Die Burg in Pouch ist Ottonischen Ursprungs. Mitte des 12. Jahrhundert setzte die zweite Etappe der deutschen Ostexpansion mit der gewaltsamen Besetzung fremder Gebiete, der zwangsweisen Missionierung der Slawen und mit einer großräumigen Siedlungsbewegung ein, die an der Mulde im Jahre 1144 mit dem Erwerb des Burgwards Kleutzsch-Sollnitz durch das Kloster Nienburg begann. Ein Rittersitz befand sich unter anderem in Pouch.

Die ursprünglichen Auenwälder wurden auf den fruchtbaren Auenböden frühzeitig in Grünland überführt. Mit der erfolgten Eindeichung konnte landseitig zur ackerbaulichen Nutzung übergegangen werden, die heute die dominierende Nutzungsform darstellt.

Obgleich der Muldelauf noch als weitgehend natürlich anzusehen ist, wurden im Zusammenhang mit Eindeichungen und Straßenbauten auch im LSG einige Flußschlingen vom Fluß abgetrennt, zum Beispiel die Alte Mulde Döbern und die Alte Mulde Roitzschjora.

Das relativ starke Gefälle der Mulde wurde früher durch Schiffsmühlen genutzt. Die bekannteste befand sich in Düben, wo heute noch eine Schiffsmühle im Museum gezeigt wird. Auch in Pouch verrichtete eine solche bis 1885 ihren Dienst. Das aus dem Muldesteilhang austretende Quellwasser wurde bei Pouch durch die Kuhquellmühle genutzt.

Die Landschaft südlich der Mulde wurde durch den Mitte des Jahrhunderts die Goitzsche erreichenden großflächigen Braunkohletagebau vollständig überprägt. Die Mulde wurde in den ausgekohlten Tagebau Muldenstein, den heutigen Muldestausee, umverlegt. Durch seine geringe Speicherkapazität beeinflußt er den Verlauf von Hochwasserereignissen nur wenig.

Geologische Entstehung, Boden, Hydrographie, Klima

Der Talverlauf zeichnet ein saale-kaltzeitlich angelegtes Urstromtal nach, das am nördlichen Rand die mächtigen elster- und saalekaltzeitlichen Ablagerungen der Dübener Heide in einer markanten Geländestufe schneidet. Zwischen Muldestausee und Rösa erreicht der Höhenunterschied 15 m und verliert sich flußaufwärts allmählich. Im Muldetal lagern Niederterrassen-Schotter aus der Weichselkaltzeit direkt über miozänen und oligozänen Sedimenten. Die Niederterrasse ist im LSG weitflächig von holozänen Auenbildungen bedeckt, ragt aber unmittelbar südlich davon deutlich über das Aueniveau hinaus.

Im Muldetal dominieren Vegas aus Auenlehm und Auenschluff. Die in tieferen Lagen vorhandenen Gley-Vegas bzw. Gleye sind wegen der Grundwasserabsenkung im Tagebau Goitzsche zum größten Teil reliktisch geworden. Die Auenlehme der Mulde sind karbonatfrei. Dieser Abschnitt der Muldeaue endet am Einlaufwerk zum Muldestausee. Um die Flutung des Tagebaues Muldenstein zu erreichen, wurde vom ”Püchberg” an ungefähr über 800 m ein neues Flußbett in die pleistozäne Hochfläche gebaggert. Die ursprüngliche Muldeaue verlief in Richtung Westen südlich der Ortslage Pouch durch den Tagebau Goitzsche.

Die hydrologischen Verhältnisse werden in der Muldeaue entscheidend von der Mulde und ihrer Wasserführung bestimmt. Das Überflutungsgebiet, das ursprünglich die gesamte Talsohle umfaßte, ist durch Eindeichung stark eingeengt. Der Fluß selbst ist noch weitgehend naturbelassen. Er mäandriert stark, und die Altarme lassen erkennen, daß die Mulde häufig ihren Lauf geändert hat. Die Altwasser stehen mit dem Fluß in der Regel nicht mehr in Verbindung und werden bei Hochwasserlagen außerhalb der Deiche nur noch indirekt über den steigenden Grundwasserspiegel beeinflußt. Regelmäßig treten Frühjahr Hochwasser auf. Bedingt durch das Einzugsgebiet und relativ starkes Gefälle sind beziehungsweise waren die unregelmäßig auftretenden Sommerhochwasser der Mulde gefürchtet, wobei die ausgedehnten Waldgebiete der Dübener Heide ausgleichend auf die Abflußverhältnisse wirken.

Im Bereich des Muldetalhanges ist der zum Teil artesisch gespannte obere Grundwasserleiter angeschnitten, so daß am Hangfuß verbreitet Quellaustritte auftreten.

Durch den jahrzehntelangen großflächigen Braunkohlenabbau im Tagebau Goitzsche sind die Grundwasserverhältnisse linksmuldisch sehr stark gestört. Die „Hufe“ bei Döbern, ein ehemaliges großes Muldealtwasser, ist deshalb trocken gefallen.

Die klimatischen Verhältnisse werden durch die geschützte Lage am östlichen Rand des herzynischen Trockengebietes bestimmt. In einem deutlichen klimatischen Gradienten, der zwischen dem subkontinental getönten Westteil des Landkreises Bitterfeld und der stärker atlantisch getönten Dübener Heide ausgebildet ist, nimmt das Muldetal eine mittlere Stellung ein. Die am weitesten im Trockengebiet gelegenen Bereiche erreichen 520 mm Jahresniederschlag. Das Muldetal weist bereits um 20 bis 30 mm höhere Werte auf, und in der Dübener Heide nehmen die Summen der Jahresniederschläge zum Zentrum des Heidegebietes hin sehr schnell bis auf 650 mm zu. Die Temperaturwerte nehmen nach Osten ab. Das Jahresmittel der Lufttemperatur liegt bei 8,6 bis 9,0oC. Die mittleren Lufttemperaturen betragen im Januar -1,0 bis -0,6oC und im Juli 17,6 bis 18,0oC.

Pflanzen- und Tierwelt

Während der nördliche Teil des Muldetales pflanzengeographisch noch zum Bezirk des Dessau-Magdeburger Elbetales gerechnet werden kann, bildet das übrige Untermuldegebiet einen eigenen pflanzengeographischen Distrikt. Den klimatischen Bedingungen am Rande des hercynischen Trockengebietes entsprechend, siedeln hier eine Reihe boreomeridional-subkontinentaler Stromtalarten. Die Wassernuß erreicht bei Roitzschjora ihre Verbreitungsgrenze im Muldetal.

Die typische Weich- und Hartholzauenvegetation ist bis auf geringe Reste durch Grünland und Äcker ersetzt worden. Vorherrschend sind wüchsige Fuchsschwanzwiesen. Auf den wechselfeuchten Standorten ist die Mädesüß-Hahnenfuß-Wiese und auf schwereren, staunassen Böden die Rasenschmielen-Brenndolden-Wiese vertreten. Diese artenreichen, bunten Wiesengesellschaften, die noch bis zur Mitte unseres Jahrhunderts das Auengrünland prägten, sind allerdings nur noch kleinflächig an wenigen, wechselnassen bis staunassen Standorten am Fuße des Muldesteilhanges anzutreffen.

Im Überflutungsbereich zwischen den Deichen stockt heute großflächig durch intensive Nutzung an Kräutern verarmtes Intensivgrasland. Relativ artenreiche Frischwiesenbestände sind noch in einer trockenen Ausbildungsform auf den Hochwasserschutzdämmen anzutreffen.

Im Verlandungsbereich alter Flußschlingen und Muldealtwasser ist eine reich strukturierte Verlandungsvegetation ausgebildet. Die Verlandungsserie beginnt im tiefen Wasser mit wurzelnder Unterwasservegetation aus Kanadischer Wasserpest, Gemeinem Hornblatt oder Spreizendem Hahnenfuß. Es schließt sich ein Vegetationskomplex aus Wasserpflanzen mit Schwimmblättern an. Am auffälligsten sind dabei die Seerosen-Gesellschaft und die Froschbiß-Krebsscheren-Gesellschaft. Insbesondere letztere ist aber durch die Gewässereutrophierung stark im Rückgang begriffen. In geschützten Altwassern finden sich weiß- beziehungsweise rosablühende Teppiche des Gemeinen Wasserhahnenfußes und der Wasserfeder. Im Schutze des Röhrichts können sich Wasserlinsendecken ausbilden, in denen als Kostbarkeiten schwimmende Lebermoose (Riccia fluitans, Ricciocarpus natans) vorkommen. Entsprechend der Standortstrophie dominieren an den Muldealtwassern unter den Röhrichtgesellschaften Wasserschwadenröhricht und Rohrkolbenbestände. Dem Röhrichtgürtel ist oftmals ein auffallender Saum aus Wasser-Pferdesaat und Wasser-Sumpfkresse vorgelagert.

Die Waldbestände auf dem Steilabfall des Heidegebietes in das Muldetal zwischen Pouch und Rösa repräsentieren die einzigen relativ naturnahen Waldgesellschaften dieses Raumes. In den nährstoffreichen, frischen bis sickernassen Hanglagen (Schichtquellen) finden sich im wesentlichen Bestände von Eichen-Hainbuchen- und Erlen-Eschen-Wäldern. In der Feldschicht ist das Vorkommen von Aronstab, Lungenkraut, Wolligem Hahnenfuß, Vielblütiger Weißwurz, Sanikel, Mittlerem Lerchensporn, Türkenbund-Lilie, Behaarter Schuppenkarde und Moschuskraut neben weiteren anspruchsvollen Arten besonders zu erwähnen.

Hinsichtlich der faunistischen Ausstattung sind die hohe Populationsdichte des Elbebibers und die Brutvorkommen des Weißstorchs auf Horsten in Brösa und an der Kuhquellmühle hervorzuheben. Im Winter ist die lange eisfrei bleibende Mulde unmittelbar vor dem Einlauf in den Muldestausee ein wichtiger Rast- und Überwinterungsplatz für nordische Wasservögel.

Entwicklungsziele

Die Struktur der Auenlandschaft und die natürliche Flußdynamik sollen in ihrer jetzigen Art grundsätzlich erhalten und durch eine Strukturanreicherung weiter aufgewertet werden. In der ausgeräumten Talaue ist durch Pflanzung von Baumreihen, Baumgruppen, Solitärbäumen, Obstbaumalleen und -reihen sowie Hecken eine Erhöhung der Strukturvielfalt zu erreichen.

Alle artenreichen Feuchtwiesen sind durch eine angepaßte Pflege zu bewahren. Die kleinflächigen orchideenreichen Kleinseggenriede an der Hangkante sollten streuwiesenähnlich im Frühherbst gemäht werden, um eine Verbuschung zu verhindern.

Der Grünlandanteil könnte höher sein; in diesem Zusammenhang ist die Notwendigkeit des Erhalts oder einer Erneuerung von Dränagen zu prüfen. Perspektivisch sollten auch Deichrückbauten geprüft werden. Durch Erstaufforstungen mit auentypischen Gehölzen, insbesondere Stiel-Eiche, Esche und Ulme, würden sich die vorhandenen Auenwaldreste vergrößern.

Die naturnahen Waldbestände des Muldesteilhanges sind unter Förderung der Naturverjüngung und Schonung der Horst- und höhlenreichen Bäume zu erhalten. Die Erlenbestockungen sollten kleinstflächig niederwaldartig genutzt und regeneriert werden. Zusammengebrochene Bestände an der Kuhquellmühle sind unter Belassung von Jungwuchs zu ersetzen. Zur Abschirmung des Bestandesinneren dienen Waldmäntel.

Fließgwässer- und Grabenunterhaltung sind auf ein ökologisch vertretbares Maß zu beschränken und Nährstoffeinträge zu vermeiden.

Exkursionsvorschläge

Aus der unmittelbaren Nachbarschaft der reizvollen Muldeaue mit der Dübener Heide ergeben sich insbesondere für den Erholungssuchenden zahlreiche Exkursionsmöglichkeiten. Ein umfangreiches Netz von Wander- beziehungsweise Radwegen steht zur Verfügung. Besonders erwähnenswert ist die Wanderroute von Jeßnitz über Burgkemnitz, Muldenstein und Pouch bis nach Rösa. Mit diesen Wegen besteht für den Wanderer die Möglichkeit, sich unter anderem den Altjeßnitzer Irrgarten, den Muldensteiner Berg, den Muldestausee, die Muldeaue und die landschaftlich sehr reizvoll gelegenen Orte Brösa und Rösa anzusehen.

Der Ort Rösa ist eine deutsche Siedlung und im Kern ein Straßenangerdorf. Vom Ortseingang her hat man in Richtung Bitterfeld einen der besten Überblicke über das Urstromtal der Mulde. Bemerkenswert ist der etwa vier Hektrar große, ehemalige Gutspark, ein gestalteter Landschaftspark mit altem Baumbestand. Als Baumaterial für die gotische Dorfkirche wurde der in den Bachtälchen der Dübener Heide verbreitet auftretende Raseneisenstein verwendet.

Ausgehend vom Einlauf des Muldestausees empfiehlt sich eine Wanderung auf der oberen Hangkante entlang des Muldetales. Es ergeben sich weite Sichten über die Muldeaue und in das Tagebaugelände der Goitzsche. Nach einer kurzen Wegstrecke beginnen die naturnahen Hangwälder. An der ehemaligen Kuhquellmühle führt ein Feldweg in die Aue hinab. Er tangiert mehrere kleinere Altwasser mit interessanter Wasservegetation. Vom Hochwasserdeich aus ergibt sich erneut ein Überblick über die Mulde und ihre Aue.

Verschiedenes

Einlauf des Muldestausees

Der Muldestausee wirkt durch die drastische Verminderung der Fließgeschwindigkeit als Sedimentationsfalle für die von der Mulde transportierten Geschiebe. Sehr schön ist von der Muldebrücke über dem Einlaufbauwerk bei Pouch die Ausbildung eines Flußdeltas zu verfolgen. Bereits wenige Jahre nach der Flutung 1975 erschien die erste Kiesbank unmittelbar hinter dem Einlaufwehr. Diese wächst beständig und teilt die Mulde in zwei breite, ungleiche Arme. Die Kiesflächen werden sofort nach dem Auftauchen in einer typischen Abfolge von der Vegetation in Besitz genommen. Sind die Kiesbänke noch flach und nur im Sommer nicht überspült, siedeln sich einjährige Schlamm- und Uferpflanzen wie Zweizahn-, Gänsefuß-, Knöterich- und Sumpfkresse-Arten an. Es folgt Rohr-Glanzgras. Aus angeschwemmten, sich schnell bewurzelnden Aststücken entwickeln sich sehr rasch Weidengebüsche.

Typische Brutvögel des entstehenden Flußdeltas sind Flußregenpfeifer und Sturmmöwe. Während der Zugzeiten rasten entlang der Ufer und auf den Schlammflächen zahlreiche Watvögel und Möwen. Da der Einlaufbereich auch im härtesten Winter bisher eisfrei blieb, konzentrieren sich hier die nordischen Wasservögel. Regelmäßig können dann dort Gänsesäger, Schellenten, Reiherenten und andere beobachtet werden. In manchen Jahren ist auch der Zwergsäger Wintergast.

veröffentlicht in:

Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts

© 2000, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISSN 3-00-006057-X

Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts - Ergänzungsband

© 2003, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISBN 3-00-012241-9

Letzte Aktualisierung: 18.11.2025