LSG Flechtinger Höhenzug

Größe: 18.750 ha

Codierung: LSG0013OK_

Landkreis: Bördekreis (BK)

Verordnungen:

OK (BK) 1996: 1. und 2. Änderungsverordnung vom 11.06.1996 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt für den Regierungsbezirk Magdeburg 5(1996)8 vom 15.07.1996

OK (BK) 1993: Verordnung vom 27.01.1993 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt für den Regierungsbezirk Magdeburg 2(1993)7 vom 15.06.1993

Gebietsbeschreibung

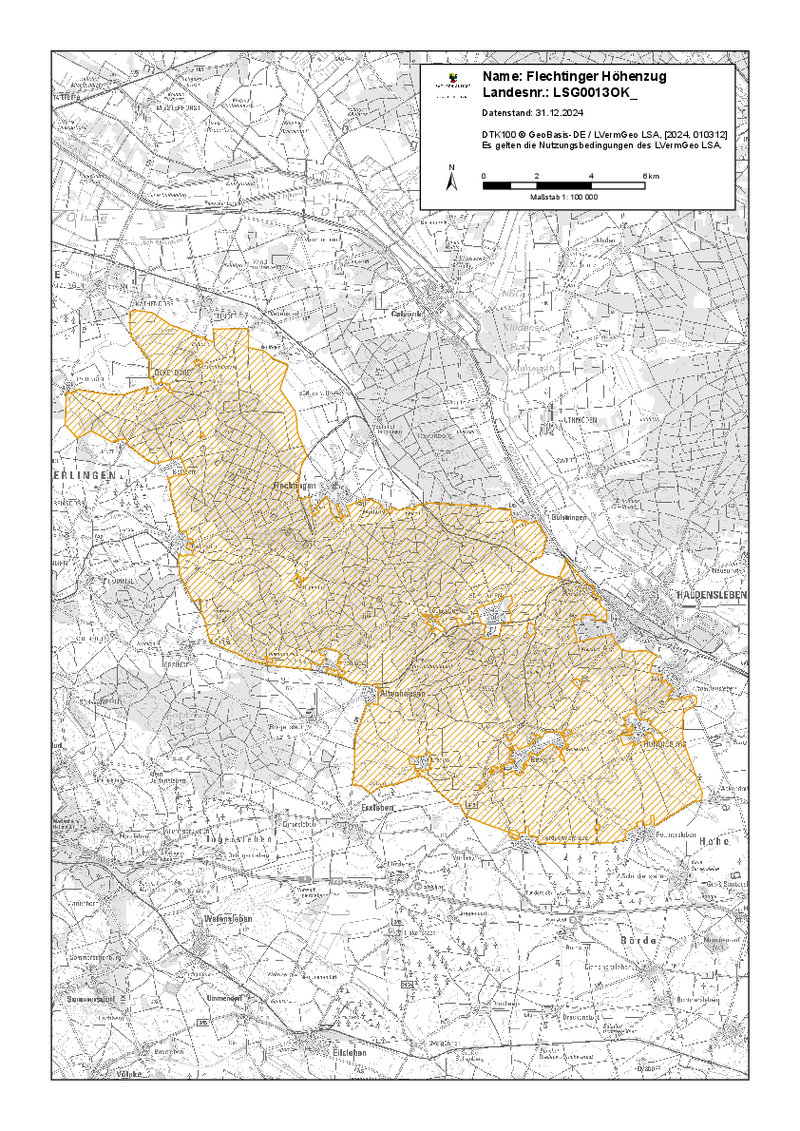

Das LSG liegt westlich der Stadt Haldensleben. Der wesentliche Teil des Schutzgebietes liegt in der Landschaftseinheit Ohre-Aller-Hügelland, die südlichöstlichen Ausläufer reichen bis in die Magdeburger Börde, die südwestlichen bis in das Börde-Hügelland. Das LSG hat in nordwest-südöstlicher Richtung von Kathendorf bis Ackendorf eine Ausdehnung von über 28 km und in südwest-nordöstlicher Richtung von 5 bis 8 km.

Bei Everingen grenzt das LSG unmittelbar an das LSG „Harbke-Allertal“.

Der sanfte Höhenrücken des Flechtinger Höhenzuges hat den Charakter eines Rumpfschollengebirges, das sich nur wenig von der Umgebung abhebt. Durch zahlreiche Wasserläufe wird die Rumpffläche mehr oder weniger zerteilt. Sanfte Geländeformen herrschen vor, flache Kuppen und Rücken wechseln sich mit breiten, flachen Tälern und Senken ab.

Vor allem nördlich der Straße Ivenrode-Haldensleben wird die Landschaft nur von wenigen Verkehrstrassen zerschnitten. Die großflächigen Wälder werden bei Damsendorf, Hilgersdorf, Altenhausen und Süplingen von größeren Rodungsinseln unterbrochen.

Die unterschiedlichen Standortbedingungen spiegeln sich in einer differenzierten Flächennutzung und Vegetation wieder. Auf den sandigen Pleistozänstandorten dominieren großflächige Nadelholzforste, hauptsächlich mit Kiefer, daneben mit Fichte und Lärche. Auf den Kuppen und Rücken des Flechtinger Höhenzuges sind in den Forsten naturnahe Buchenwälder mit einem hohen Flächenanteil vertreten. Daneben sind Kiefern-Eichen-Mischwälder, eichenreiche Buchenwälder und Eichen-Hainbuchenwälder vorhanden.

Ein dichtes Netz von kleinen, meist nur flachen Bachtälchen durchzieht das Gebiet. Sie sind mit schmalen Erlen-Eschenwäldern bestanden oder werden als Grünland genutzt. Der Wechsel von großflächigen Wäldern und schmalen Wiesentälern verleiht der Landschaft einen besonderen Reiz. Die Bäche sind im Bereich der Wälder noch naturnah mit mäandrierendem Verlauf und unverbauten Ufern. Wertvolle Bäche sind insbesondere Krummbeck, Belgenriethe, Große und Kleine Renne, Sägemühlenbach, Bülstringer Bäck, Bullengraben mit seinem Quellgebiet Krähenfußwiese, Grundriethe und Schenkenriethe. Das Gebiet ist arm an Stillgewässern, einige entstanden als Stauteiche oder in aufgelassenen Steinbrüchen, zum Beispiel bei Süplingen und Hundisburg.

Charakteristisch für das Gebiet sind die großen Steinbrüche, in denen bei Flechtingen Kalkstein und bei Bebertal Porphyrit abgebaut wird. Der Gesteinsabbau ist mit einer großflächigen Veränderung der Landschaft und einer Immissionsbelastung der angrenzenden Wälder verbunden.

Am Nordrand des Flechtinger Höhenzuges gehört ein Teil der Spetzeniederung zum LSG. Diese Niederung ist ein weites Tal zwischen den Calvörder Bergen und dem Flechtinger Höhenzug. Es handelt sich um ein pleistozänes Urstromtal, das der Endmoräne der Calvörder Berge vorgelagert war. Die ehemals vernäßte, teilweise von Niedermoor geprägte Niederung ist melioriert und durch intensiv genutztes, strukturarmes Grünland geprägt. Die Spetze wurde zu einem naturfernen Vorfluter ausgebaut.

Am Südrand des Flechtinger Höhenzuges liegt das Bregenstedter Ackerland. Diese größere Rodungsinsel um die Orte Ivenrode, Bregenstedt, Altenhausen und Emden entstand schrittweise zwischen dem Mittelalter und dem 18. Jahrhundert. Die Landschaft ist offen, strukturarm und flachwellig. Die Bachtäler sind flach eingesenkt. Nördlich von Altenhausen begleitet die ”Rittmeisterallee” aus alten knorrigen Eichen die Straße.

Im Süden des Ohre-Aller-Hügellandes verläuft das Tal der Beber, in dem die Beber nach Osten der Ohre zufließt. Der Bach entspringt im Erxlebener Forst und trennt den Höhenzug von der südlich anschließenden Magdeburger Börde. Bis Emden verläuft die Beber in einer flachen Geländemulde. Mit Eintritt in das LSG tieft sich das Tal zunehmend in die umgebenden Platten ein und bildet ein Durchbruchstal durch den Flechtinger Höhenzug und die überlagerten pleistozänen Lockergesteine. Zwischen Emden und Bebertal fällt der Bach zweimal bei der Querung verwitterungsresistenter geologischer Schichten eine meterhohe Stufe hinunter. Genutzt wurden diese Engpässe zum Anstau von Fischteichen. Der Bachlauf wird an mehreren Stellen von naturnahen Erlen-Eschenwäldern oder Kopfweidenreihen gesäumt, meist sind die Ufer jedoch gehölzfrei und der Bach ist begradigt. Die Aue ist überwiegend in Grünlandnutzung. Bei Bebertal ist das Durchbruchstal rund 30 m in den Porphyrit eingeschnitten. Die steilen Hänge, von hainbuchenreichem Hangwald und von artenreichen Trockenrasen bestanden, sind als Naturschutzgebiet „Wellenberge-Rüsterberg“ geschützt.

Südlich des Bebertals ist zwischen Nordgermersleben und Hundisburg ein Teil der Magdeburger Börde Bestandteil des LSG. Die Landschaft wird durch weite und strukturarme Ackerflächen geprägt. Zwischen Rottmersleben und Hundisburg verläuft hier der Bachlauf der Olbe. Das Bachtälchen schneidet sich nach Norden zunehmend in die umgebenden Ackerplatten ein und bildet auf den letzten drei Kilometern vor der Mündung in die Beber ein steilhängiges und 10 bis 20 m tiefes Tal. Auf den Hängen kommen artenreiche Trockenrasen vor. Die Bachaue befindet sich in Grünlandnutzung oder ist in ungenutzten Bereichen von einer dichten Weiden-Weichholzaue bewachsen. Am Unterlauf ist der Bach von Kopfweidenreihen gesäumt.

Landschafts- und Nutzungsgeschichte

Der Flechtlinger Höhenzug war nur im südöstlichen Bereich zwischen Flechtingen-Bülstringen und Rottmersleben besiedelt. Die ältesten Funde im Landschaftsschutzgebiet stammen aus Hundisburg, sie sind 200 000 Jahre alt. Neben Werkzeugen wurden auch Reste von Mammuten, Wollnashörnern, Wisenten und Pferden gefunden. Auf die Fundstelle ”Parkkiesgrube” weist eine Schautafel hin, die über geologische, paläontologische und archäologische Funde informiert. Eindrucksvolle Zeugnisse der Menschheitsgeschichte sind auch die etwa 5 500 Jahre alten Großsteingräber im Haldenslebener Forst, die von den Ackerbauern der Tiefstichkeramikkultur zu Ehren der Toten errichtetet wurden. In der sogenannten historischen Quadratmeile befinden sich insgesamt 84 dieser jungsteinzeitlichen Grabstätten. Die Dichte des Vorkommens der Hünengräber ist einmalig in Mitteleuropa. Das ”Königsgrab” besteht aus insgesamt 60 Findlingen. Etwa die Hälfte der Großsteingräber fiel im Verlauf der letzten 100 Jahre dem Kalksteinabbau zum Opfer. Die Großsteingräber befinden sich zwischen Haldensleben, Süplingen, Emden, Bebertal und Hundisburg. Sie bestehen aus rechteckigen, bis zu 10 m langen Grabkammern, die aus paarweise einander gegenübergestellten Wandsteinen und bis zu sechs Tonnen schweren Decksteinen errichtet sind und von einer trapezförmigen Einfassung aus Steinen umschlossen werden. Diese Grabanlage konnte durch einen Gang an der südlichen Längsseite betreten werden. Am Eingang fanden sich Opfergaben an die Verstorbenen. Die Steinkammern waren mit Hügeln überwölbt, die aufgrund des langrechteckigen Grundrisses langovale Formen besitzen. Daß derartige Anlagen auch noch zu späteren Zeiten kultische Verehrung genossen, belegen unter anderem Hortfunde der jüngeren Bronzezeit, die an diesen, der Volkssage nach von Riesen erbauten Hünenbetten vergraben wurden. Die Großsteingräber verteilen sich auf das gesamte Waldgebiet und belegen damit, daß der Haldenslebener Forst in der Jungsteinzeit weitgehend waldfrei war. Siedlungen der Tiefstichkeramikkultur fanden sich bei Haldensleben dreimal, zwei davon liegen außerhalb des LSG, sowie bei Emden und Hundisburg. Sollte sich eine bei Hundisburg entdeckte Befestigung als dieser Kultur zugehörig erweisen (bislang liegen von dieser Stelle nur stichbandkeramische Funde vor), dann hätten auch die Bauern der Tiefstichkeramikkultur wie ihre südlichen Nachbarn der Baalberger und Salzmünder Kultur ihre Siedlungen befestigt.

Anstelle der Schnurkeramikkultur trat im LSG die Schönfelder Kultur auf, von der Siedlungen bei Altenhausen, Emden, Bebertal, Hundisburg und Haldensleben bekannt wurden.

Eine Besiedlung des Gebietes zeichnet sich für die mittlere Bronzezeit anhand von Grabfunden ab, die aus Grabhügeln bei Emden und Haldensleben stammen. Auffallend sind dabei Gräber mit Pfeilspitzen, wobei Spitzen aus Feuerstein für das Totenritual mit Bronze übergossen wurden. Bronzehortfunde sind bei Bebertal und Haldensleben zum Vorschein gekommen. Vom letzten Fundort liegen sechs Ensemble vor. Drei davon wurden im Neuhaldenslebener Moor entdeckt und stellen Opferfunde dar. Die Deponierung fand von der mittleren bis in die jüngere Bronzezeit statt. Sie zeugen vom Reichtum, den die Bauern der Gegend um Haldensleben während der Bronzezeit ansammelten.

Während der frühen Eisenzeit zählte das Gebiet südlich der Ohre zum nördlichen Rand der Besiedlung durch die Hausurnenkultur. Grabfunde liegen von Bülstringen, Haldensleben, Hundisburg sowie von Großrottmersleben vor, wo auch eine Hausurne entdeckt wurde.

Die fruchtbaren Böden der Börde südlich von Hundisburg dürften bereits seit der Jungsteinzeit waldfrei gewesen sein. Die von Staunässe geprägten Böden des Flechtinger Höhenzuges waren dagegen weniger attraktive Ackerstandorte, der Wald blieb weitgehend erhalten. Allerdings wurden auch hier noch im 18. Jahrhundert Waldflächen gerodet, so östlich Altenhausen und nördlich Flechtingen. Andere ehemalige Ackerflächen wurden wieder dem Wald überlassen. Wölbäcker in den Wäldern bei Bodendorf, Hilgesdorf, Bebertal und Belsdorf bezeugen die ehemalige Ackernutzung.

Bis in das 19. Jahrhundert hinein wurden die Wälder zur Gewinnung von Stallstreu und zur Waldweide genutzt, womit eine Degradierung der Waldbestände und auch der Böden einherging. Seit der Einführung der modernen Forstwirtschaft haben sich die Wälder wieder weitgehend erholt. Allerdings prägen meist nicht natürliche Laubmischwälder, sondern zum großen Teil schnellwachsende Koniferen, vor allem Kiefern, das Waldbild.

Geologische Entstehung, Boden, Hydrographie, Klima

Der Flechtinger Höhenzug gehört zum nordwestlichen Teil eines tektonischen Bauelements, der sogenannten Flechtingen-Roßlauer Scholle, der nordöstlichsten Aufragung des Rhenoherzynikums. Sie ist eine von Nordwest nach Südost streichende Hebungsstruktur des saxonischen Bruchschollenbaues. Im Nordosten wird diese von einer geologisch, jedoch nicht morphologisch markanten Verwerfung, der Haldenslener Störung, begrenzt. Diese Störung trennt die Flechtingen-Roßlauer Scholle von der nördlich angrenzenden, von eiszeitlichen Sedimenten verhüllten Calvörder Scholle. Geologisch weniger deutlich ist die Südwestbegrenzung der Flechtingen-Roßlauer Scholle zur Weferlingen-Schönebecker Scholle durch nur sehr geringe Absenkungsbeträge an den Verwerfungen zwischen Emden und Nordgermersleben. Paläozoische Gesteine des Grundgebirgsstockwerkes (vorwiegend Geosynklinalablagerungen) und Molasseablagerungen des Übergangsstockwerkes bilden die Flechtingen-Roßlauer Scholle.

Im LSG sind die marinen Grauwacken als älteste Gesteine aufgeschlossen, die früher als Baustein genutzt wurden, zum Beispiel westlich Hundisburg nahe der Kirchenruine ”Nordhusen”.

Die Molassesedimentation begann an der Grenze Stefan-Unterrotliegendes mit der Süplingenformation (Grauwacken, Sandstein, andesitoide Tuffe, Kalksteine). Flysch und Süplingenformation sind zum Teil kontaktmetamorph verändert. Die durch Älteren Andesitoid I kontakmetamorph beeinflußte Süplingenformation sind unmittelbar an der Alten Schmiede bei Süplingen aufgeschlossen.

Das Molassestockwerk unterteilt sich in Vukanite und Sedimentite. Der Eruptivkomplex der Flechtingen-Roßlauer Scholle beginnt mit den effusiven Älteren Andesitoiden I und II, die durch die Sedimentite der Bodendorfer Schichten getrennt werden. Die Älteren Andesitoide werden heute noch in den Steinbrüchen Bodendorf und Dönstedt/Eiche zur Schotter- und Splittherstellung genutzt. Danach folgt als Hauptteil der Vulkanite das explosive Ignimbritstadium (rhyolithische Ignimbrite - genutzt im Steinbruch Flechtingen). Bei den Ignimbriten unterscheidet man einen Typ Holzmühlental und einen Typ Steinkuhlenberg. Die anschließenden Jüngeren Andesitoide besitzen nur eine ganz lokale Verbreitung. Das Hauptverbreitungsgebiet der jüngsten rhyolithischen Laven liegt im Nordwestteil des LSG bei Klinze, Eickendorf, Maschenhorst, Belsdorf. Die feinklastischen Bebertaler-Schichten schließen das Unterrotliegende (Autun) ab.

Mit einer Wechsellagerung von Sandstein mit Silt- und Tonstein und Konglomerat wird das Oberrotliegende gebildet. In der stratigraphischen Abfolge folgen die Erxlebener Schichten mit dem Unteren Konglomerat und dem Bausandstein (gleichkörnig, schräggeschichtet) - einer vermutlich äolischen Ablagerung, den Eisleben-Schichten mit dem Oberen Konglomerat und rundkörnigen und grobkörnigen Sandsteinen, Sandsteinschiefer sowie sandigem Schluffstein. Die Schichten des Oberrotliegenden wurden und werden im Bereich Emden und der sogenannten „Hünerküche“, einem Geotop bei Bebertal, genutzt. Darüber beginnt der Zechstein mit dem Kupferschiefer, der Gegenstand von Bergbauversuchen bei Emden gewesen ist. Baryt wurde bei Bebertal und silberhaltiger Bleiglanz in der Silberkuhle bei Bodendorf abgebaut.

Die paläozoischen Gesteine werden im LSG lokal von tertiären Schluffen und Sanden, vorrangig jedoch von pleistozänen Bildungen (Sande, Geschiebmergel) und lokal von pleistozänem Beckenschluff (ehemals genutzt in der Ziegelei Hundisburg) des Hüllstockwerks (warthe- und drenthestadiale Bildungen der Saale-Vereisung) überdeckt.

Das LSG umfaßt die Bodenlandschaften des nördlichen Bördevorlandes mit dem Flechtinger Höhenzug, der lehmigen Grundmoränenplatte von Etigen, die südlichen Bereiche der Calvörder Endmoräne und im Süden bei Bebertal Randbereiche der Magdeburger Börde. Entsprechend vielgestaltig ist das Inventar der Bodenformen. Im Flechtinger Höhenzug dominieren über paläozoischen Gesteinen podsolige Braunerden, Braunerden und Ranker aus skeletthaltigen sandigen bis lehmsandigen meist geringmächtigen Decksedimenten über Schutt aus Rhyolith und Rhyodacit. Im westlichen Randbereich kommen über tertiären Tonen und saalekaltzeitlichen Geschiebemergeln Pseudogleye vor. An stärker vernäßte Mulden und Rinnen sind lokal Humus- bis Anmoorgleye aus Lehm, seltener flache Niedermoore, gebunden. Im Norden dominieren bei Etingen Pseudogley-Braunerden aus Geschiebedecksand über Geschiebelehm beziehungsweise -mergel, an die sich nach Nordosten auf der Niederterrasse bei Wegenstedt Gleye aus lehmigem Sand bis Niederungssand anschließen. Bei Süpplingen sind es die typischen Böden der Altmoränenlandschaften: podsolige Braunerden bis Braunerde-Podsole, seltener Podsole aus Geschiebedecksand über Schmelzwassersand auf den Ausläufern der Calvörder Endmoräne und Pseudogley-Braunerden aus Geschiebedecksand über Geschiebelehm. Auf Lößdecken im Randbereich der Magdeburger Börde sind südwestlich Berbertal Fahlerden und erodierte Fahlerden entwickelt. Bei Hundisburg sind aus mächtigeren Lößauflagen Griserden und Schwarzerden entstanden. Auf flachgründigen Lößdecken an den Hangkanten zum Olbetal sind auch Rendzinen vorhanden. In den Bachniederungen sind Gleye entwickelt.

Das Gebiet liegt im Bereich der Wasserscheide zwischen Elbe und Weser. Norden und Westen entwässern über die Spetze und Nebenbäche, wie Krummbek und Große Renne, zur Aller, die wiederum der Weser zufließt. Osten und Süden entwässern über Bäche wie Grundriehe, Bullengraben, Bäck und Beber einschließlich der Zuflüsse Olbe und Röthegraben zur Ohre, die bei Rogätz in die Elbe mündet. Der relativ dichte, tonige Untergrund behindert die Versickerung des Wassers, das zum Großteil an der Oberfläche abfließt.

Das LSG liegt im Übergangsbereich zwischen dem atlantisch beeinflußten Nordwestdeutschland und dem subkontinental getönten mitteldeutschen Trockengebiet. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei 8°C, das Julimittel bei 18°C und das Januarmittel bei -1°C. Die Niederschläge nehmen von etwa 600 mm im Westen des Gebietes auf 525 mm im Osten bei Haldensleben ab.

Pflanzen- und Tierwelt

Der klimatischen Übergangsstellung des Flechtinger Höhenzuges entspricht auch eine florengeographische. Viele Pflanzen erreichen hier ihre nordwestliche Verbreitungsgrenze. Beispiele sind Märzenbecher, Frühlings-Adonisröschen, Bienen-Ragwurz, Purpur-Königskerze, Felsen-Goldstern, Fransen-Enzian und Weiße Braunelle.

Die potentiell natürliche Vegetation wird überwiegend vom Flattergras-Buchenwald gebildet. Staunasse Senken würden einen bodensauren Geißblatt-Eichen-Hainbuchenwald und bei Lößeinfluß einen reicheren Waldziest-Eichen-Hainbuchenwald tragen. In den Bachtälchen wären flächendeckend der Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald und Walzenseggen-Erlenbruchwald ausgebildet. Steile Hänge des Beber- und Olbetals würden den Feldulmen-Hainbuchen-Hangwald tragen. Auf den Lößschwarzerden der Börde stellt der Traubeneichen-Winterlinden-Hainbuchenwald die potentiell natürliche Vegetation dar.

Entsprechend der geologischen Vielfalt ist auch die aktuelle Vegetation differenziert. Die weniger stark zur Vernässung neigenden Buntsandsteinstandorte tragen bei Flechtingen noch großflächig naturnahe Flattergras-Buchenwälder. Diese dunklen Buchenhallenwälder sind arm an Sträuchern. In der Krautschicht dominieren Arten mit mäßigen Nährstoffansprüchen wie Maiglöckchen, Vielblütige Weißwurz, Wald-Flattergras, Hain-Sternmiere, Einblütiges Perlgras, Busch-Windröschen und andere. Der Buche sind in geringen Anteilen Hainbuche und Stiel- oder Trauben-Eiche beigesellt. Die staunassen Standorte auf den Tonen des Röt werden von reichen Stieleichen-Hainbuchenwäldern eingenommen, in denen der Feld-Ahorn häufig ist.

Die flachgründigen Porphyrböden tragen ärmere Traubeneichen-Hainbuchen-Winterlindenwälder, in denen auch Elsbeere und Wild-Apfel vorkommen. Wo der Porphyr von einer Lößdecke überdeckt ist, wie im NSG „Wellenberge -Rüsterberg“, stockt ein artenreicher Hainbuchen-Feldulmen-Hangwald. Es dominieren Feld-Ulme, Hainbuche, Stiel- und Trauben-Eiche, Berg- und Spitz-Ahorn. In der Strauchschicht treten Pfaffenhütchen, Hasel, Schwarzer Holunder und Eingriffliger Weißdorn auf. Am Hangfuß wachsen in diesem Wald zahlreiche Frühlingsgeophyten, wie Hohler Lerchensporn, Mittlerer Lerchensporn, Wald-Goldstern, Aronstab, Wald-Primel, Gelbes Windröschen und Wald-Bingelkraut. Die feuchtesten Standorte der Hangfüße werden von einem Moschuskraut-Bergahornwald mit höherem Anteil an Berg-Ahorn bedeckt

Die sandigen, nährstoffarmen Substrate werden heute von großflächigen Kiefernforsten eingenommen. Teilweise sind hier auch Eichen-Birkenwälder vorhanden. In der Krautschicht dominieren Säurezeiger wie Draht-Schmiele, Sand-Reitgras und Schattenblümchen. Bei hoch anstehendem Grundwasser sind auch Pfeifengras, Keulen-Bärlapp und Kleines Wintergrün zu finden.

Kleinflächig sind an den Bachläufen Erlen-Eschenwälder und Erlenbruchwälder entwickelt. Ein Beispiel sind Feuchtwälder im Bereich des Forsthauses „Eiche“ bei Süplingen. In den trockeneren Ausbildungsformen des Erlen-Eschenwaldes treten neben Schwarz-Erle und Esche einzelne Moor-Birken, Stiel-Eichen und Hainbuchen auf. In der Strauchschicht finden sich Faulbaum, Roter Hartriegel, Hasel und Gemeiner Schneeball. Die nassen Ausbildungsformen leiten mit Sumpf-Dotterblume, Wasserdost, Kohldistel, Schwertlilie, Sumpf-Segge und Sumpf-Labkraut zu dem Erlenbruchwald über. Trockener stehen die reichen Schuppenwurz-Stieleichen-Hainbuchenwälder, in denen Busch-Windröschen, Scharbockskraut und Waldmeister auftreten. An die Wälder grenzt eine von einem Bach durchflossene, feuchte Wiese an, auf der Sibirische Schwertlilie, Geflügelte Braunwurz und Geflecktes Knabenkraut vorkommen.

Floristische und vegetationskundliche Besonderheiten sind die artenreichen Trockenrasen an den Steilhängen des Bebertals im NSG „Wellenberge-Rüsterberg“ und am Olbetal. Auf flachgründigen, steinigen Hängen siedelt der Grasnelken-Rauhblattschwingelrasen mit Ohrlöffel-Leimkraut, Kartäuser-Nelke, Felsen-Goldstern und Mauerpfefferarten. Bei stärkerer Lößüberdeckung ist der Trockenrasen des Walliser Schwingels und Haarpfriemengrases ausgebildet. Neben den namengebenden Arten treten Blaugrünes Labkraut, Frühlings-Adonisröschen, Pupur-Königskerze und Illyrischer Hahnenfuß auf.

Von faunistischer Bedeutung sind insbesondere die kleinen Bachtälchen und Quellen in den Wäldern mit ihren Amphibienvorkommen. Vor allem die Vorkommen von Springfrosch und Feuersalamander unterstreichen den Wert dieser Lebensräume. An einigen Teichen, so am Flechtinger Schloßteich, kommt der Laubfrosch vor. Andere Lurch- und Kriechtierarten des LSG sind Kammolch, Ringelnatter und Zauneidechse.

Vogelarten der Bäche sind Gebirgsstelze und Eisvogel. Der Weißstorch brütet in den an die Ohreniederung und den Drömling angrenzenden Dörfern. Weitere Vogelarten des Landschaftsschutzgebietes sind Rotmilan, Sperber, Habicht, Grau-Schwarz- und Mittelspecht. In landwirtschaftlich genutzten Bereichen brüten Braunkehlchen sowie Neuntöter.

Die Säugetierfauna ist im LSG mit Rot-, Dam- und Schwarzwild, Feldhase, Wildkaninchen, Fuchs, Dachs, Steinmarder, Iltis, Hermelin und Waschbär vertreten. Eine Besonderheit sind die Herden des eingebürgerten Muffelwildes in den Wäldern um Flechtingen. Insgesamt wurden 12 Fledermausarten nachgewiesen, von denen insbesondere Mopsfledermaus, Bartfledermaus und Mausohr genannt seien.

Aus der Insektenfauna sind die Vorkommen von Großem Heldbock und Hirschkäfer aus alten Eichen, so im Park Bischofwald, bekannt.

Aus der Krummbek sind die seltenen Vorkommen der Helm-Azurjungfer und des Kleinen Blaupfeils als vom Aussterben bedrohte bzw. stark gefährdete stenöke Libellen-Arten hervorzuheben.

Entwicklungsziele

Auf den forstwirtschaftlichen Flächen sind die Koniferenforste in standortgerechte Laubmischwälder aus standortheimischen Arten umzuwandeln. Vor allem die Buche ist als dominierende Art der potentiell natürlichen Waldgesellschaften zu fördern. Die kleinen Wiesen- und Ackerflächen innerhalb der Wälder sind als landschaftsprägend zu erhalten. Das gilt auch für die historischen Rodungsinseln um Hilgesdorf, Damsendorf, Bodendorf und Ellershausen. Die naturnahen Fließgewässer in den Wäldern sind zu schützen, Entwässerungsgräben sind rückzubauen. Ein Randstreifen ist von forstwirtschaftlicher Nutzung freizuhalten.

Die Tagebaufolgelandschaften sind zu sanieren und teilweise aufzuforsten. Dabei ist die Erhaltung offener Felswände anzustreben.

Die landwirtschaftliche Nutzung könnte auf den kleinflächigen Rodungsinseln im Wald extensiv gestaltet werden. Im Randbereich zu Wäldern, Gehölzen und Trockenrasen sind Ackerrandstreifen anzulegen. Auch an den Bachläufen sollte ein Schonstreifen extensiv genutzt oder ganz aus der Nutzung genommen werden. In den Bachtälern von Beber und Olbe sollten die landwirtschaftlichen Flächen ausschließlich als Extensivgrünland genutzt werden. Bachbegleitende Gehölze an Beber, Olbe und anderen Fließgewässern des Offenlandes sind zu schützen. Die offene Ackerlandschaft der Börde ist durch alleeartige Bepflanzung der Wegränder mit Obstbäumen und durch Anlage von Hecken und Feldgehölzen stärker zu gliedern.

In der Spetzeniederung sind Ackerflächen auf hydromorphen Böden in Grünland umzuwandeln. Darüber hinaus könnte die Niederungslandschaft stärker durch Kopfweiden- und Erlenreihen gegliedert werden.

Die Fließgewässer sind durch Rückbau von Verrohrungen, Stauen und Sohlabstürzen ökologisch durchgängiger zu gestalten. Stark begradigte Abschnitte sind durch Anlage eines geschwungenen Laufs und gehölzbestandener Randstreifen zu renaturieren.

Zur Entwicklung einer naturbezogenen Erholung sind die historischen Parkanlagen durch geeignete Pflege zu erhalten. In den bestehenden Schwerpunkten der Erholungsnutzung bei Haldensleben, Flechtingen und Süplingen ist durch Anlage von Rad- und Wanderwegen eine naturbezogene Erholungsnutzung weiterzuentwickeln. Die Übernutzung der Steinbruchseen bei Süplingen durch Camping- und Badebetrieb sollte verhindert werden. Sensible Bereiche der Wälder, die Quellbereiche und Bachtäler sollten dem Natur- und Landschaftsschutz vorbehalten bleiben, zum Beispiel ist die Zugänglichkeit von Teilen des Bodendorfer Forstes durch besucherlenkende Maßnahmen zu regeln.

Exkursionsvorschläge

Zeugen der Kulturgeschichte sind im LSG und an seinen Grenzen insbesondere in Flechtingen, Altenhausen, Haldensleben, Alt-Haldensleben und Hundisburg zu finden.

Am Ortsrand von Flechtingen erhebt sich auf einem Porphyrfelsen die malerische Burg. Sie wird von einem künstlich angestauten Schloßsee umgeben. Zwischen 1307 und 1853 residierte hier das Geschlecht derer von Schenck, eine der ältesten Familien der Region. Das aus Vor- und Kernburg bestehende Bauwerk wurde 1860 bis 1897 im neugotischen Stil ausgebaut, ohne jedoch die alten Bestandteile völlig zu verändern. Schon im 14. und 15. Jahrhundert wurden nach einem Brand Fachwerkgeschosse auf die alten Mauern gesetzt. Die Kernburg ist in reizvoller Weise um einen dreieckigen Innenhof gruppiert. Über eine Brücke erreicht man von der Burg aus einen weiträumigen Landschaftspark. In der Dorfkirche von Flechtigen befinden sich die Grabstätten der Familie Schenck.

In Altenhausen war die traditionsreiche Familie von der Schulenburg ansässig. Bereits im 11. und 12. Jahrhundert wurde die Burg auf einer noch älteren Grundlage erbaut. Die heute erhaltenen Gebäude stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts wurden ein Herrenhaus und der Bergfried hinzugefügt. Die Anlage wird von einem weitläufigen Park umgeben.

Unweit von Alt-Haldensleben thront eine Rundburg aus dem 12. Jahrhundert über dem Bebertal. Sie war eine wichtige Feste der Erzbischöfe von Magdeburg gegen die Mark und gegen Braunschweig. Die Ringmauer und der Zwinger sind relativ gut erhalten. Nach Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg wurde die Anlage als Barockbau wiedererrichtet. Sie wurde im Jahre 1945 durch einen Brand teilweise zerstört.

Im vergangenen Jahrhundert ließ der Tonwarenhersteller Nathusius an der Beber am Ortsrand von Hundisburg einen englischen Garten mit verschlungenen Wegen und schattigen Alleen anlegen.

Haldensleben

Die Stadt Haldensleben wurde im Jahre 1938 aus den Ortsteilen Alt-Haldensleben und Neu-Haldensleben zusammengefügt. Alt-Haldensleben wurde im Jahre 966 erstmals genannt und entstand auf einem mittelalterlichen Burgwall an der Beber. 1228 wurde ein Zisterziensernonnenkloster eingerichtet. Im Klostergut richtete der Tonwarenhersteller Johann Gottlob Nathusius im 19. Jahrhundert eine Musterlandwirtschaft ein.

Neu-Haldensleben wurde vermutlich von Heinrich dem Löwen im 12. Jahrhundert gegründet. Ende des 13. Jahrhunderts wurde eine Stadtmauer mit drei Stadttoren errichtet, wovon noch das Bülstringer Tor im Nordwesten und das Stendaler Tor im Norden stehen. An der Kreuzung zweier Hauptstraßen wurde ein Marktplatz angelegt, an dem ein Roland zu Pferde aufgestellt wurde. Das Original steht heute im Museum. Das Rathaus ist ein Barockbau aus dem 18. Jahrhundert, der Anfang des 19. Jahrhunderts klassizistisch überformt wurde. Sehenswert ist auch die Pfarrkirche St. Marien, eine dreischiffige flachgedeckte Bruchsteinbasilika, die vermutlich zwischen 1370 und 1414 errichtet wurde. In späteren Jahrhunderten wurde sie mehrfach verändert. Das hölzerne Gewölbe im Mittelschiff stammt aus dem 19. Jahrhundert, der Altaraufsatz und die Kanzel entstanden 1666.

Flechtingen und die umgebenden Wälder

Flechtingen stellt mit seiner Burg, dem Schloßsee und den südlich angrenzenden naturnahen Wäldern ein lohnendes Ausflugsziel dar. Im Ort kann die alte Burganlage besichtigt werden. Ein Gasthaus am Schloßsee bietet einen schönen Blick über die Wasserfläche auf die Burg. Von Flechtingen in südlicher Richtung liegen ausgedehnte Buchenwälder, insbesondere zur Blütezeit der Frühjahrsgeophyten ein floristisches Erlebnis.

Bebertal

Das Bebertal kann zwischen den Orten Bebertal und Alt-Haldensleben auf einem neu angelegten Radweg durchfahren werden. Direkt am Ortsrand von Bebertal bietet das Naturschutzgebiet „Wellenberge-Rüsterberg“ eine Möglichkeit, die Erdgeschichte und naturnahe Pflanzengesellschaften des Nordrandes der Magdeburger Börde zu studieren. Der Beberlauf ist zum Teil von Kopfweiden bestanden und zieht sich durch ein landschaftlich schönes Tal. Oberhalb von Hundisburg steht auf der linken Talkante die Ruine eines mittelalterlichen Gebäudes. Direkt daneben bietet ein Steinbruchsee mit mehrere Meter hohen Abbruchkanten einen Einblick in den geologischen Untergrund. Im weiteren Verlauf der Radtour bietet die Hundisburg ein sehenswertes Ziel. Unterhalb des Ortes Hundisburg führt der Weg durch den von Nathusius angelegten englischen Park.

veröffentlicht in:

Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts

© 2000, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISSN 3-00-006057-X

Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts - Ergänzungsband

© 2003, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISBN 3-00-012241-9

Letzte Aktualisierung: 18.11.2025