Wolfsmonitoringbericht für Sachsen-Anhalt 2024/25

Der Wolfsmonitoringbericht wird ab diesem Jahr ausschließlich online auf der Website des LAU veröffentlicht und nicht mehr als druckbare PDF-Datei angeboten. Diese Umstellung dient der sparsamen und effizienten Nutzung von Steuergeldern sowie der Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltungsabläufe. Durch die Online-Veröffentlichung können Informationen schneller bereitgestellt, leichter aktualisiert und damit stets aktuell und transparent gehalten werden.

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse des Wolfsmonitorings des Landes Sachsen-Anhalt für den Zeitraum 01.05.2024 bis 30.04.2025. Daten zu mehr als 6200 Ereignissen. wurden in Zusammenarbeit der Akteure des Wolfsmonitorings und des Dezernates 44 des Landesamtes für Umweltschutz (Wolfskompetenzzentrum Iden, WZI) gemäß den nationalen Standardvorgaben erarbeitet, diskutiert und bewertet.

Zusammenfassung

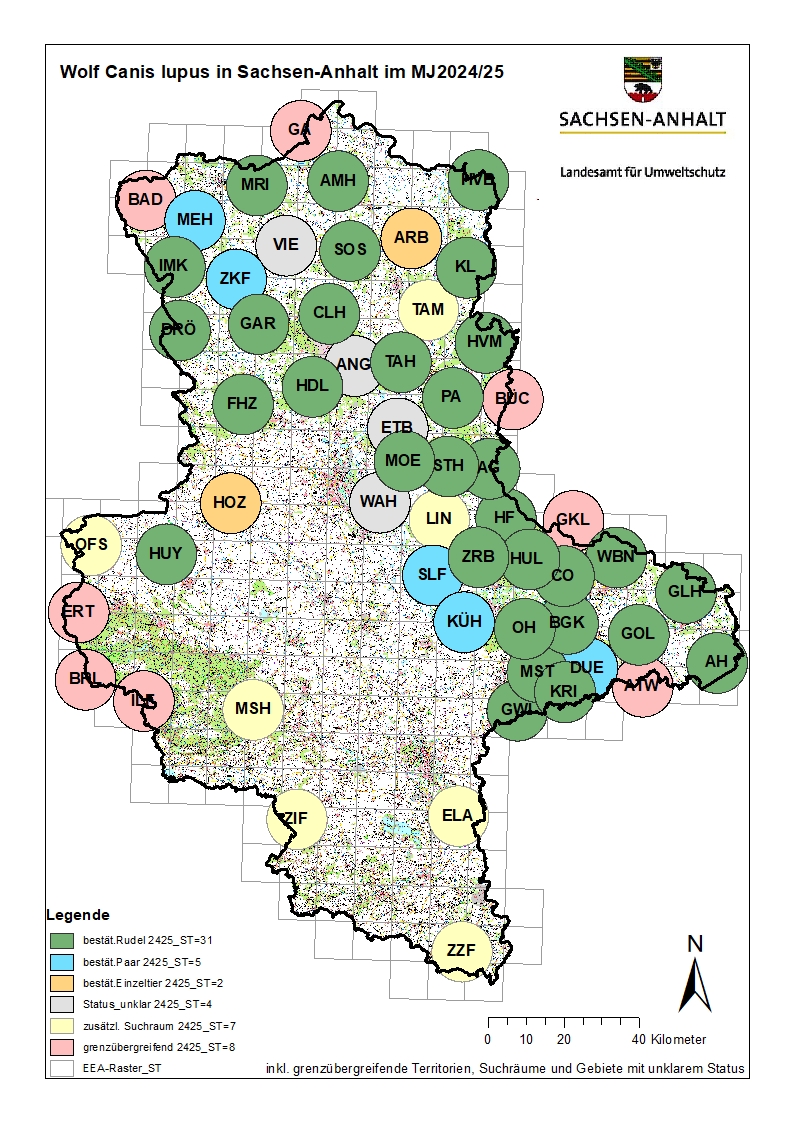

In diesem Monitoringjahr (MJ) wurden insgesamt 38 Territorien bestätigt, davon 31 Rudel, fünf Paare und zwei territoriale Einzeltiere. Acht weitere Territorien liegen grenzübergreifend und werden von den Nachbarbundesländern gezählt. Für vier Territorien (VIE, ETB, WAH sowie ANG) konnte der Status nicht geklärt werden, weitere sieben Suchräume wurden zusätzlich über das aktive Monitoring beobachtet.

Notwendigkeit rückwirkender Aktualisierung

Im Monitoringjahr 2024/25 wurde anhand von Genetikproben in Kombination mit den Ereignissen aus den Fotofallen erkannt , dass es in den Territorien Mechau-Riebau (MRI), das im Vorjahr Status unklar hatte, sowie dem als neu erkannten Territorium Krina (KRI) bedeutende Veränderungen gegeben hat, die rückwirkend auf die Zahlen der Vorjahre angerechnet werden mussten. Das Territorium MRI gab es im Vorjahr bereits mindestens als Paar, da im Monitoringjahr 2024/25 Reproduktion nachgewiesen wurde. Die beiden Individuen, die die jetzige Verpaarung des Rudels KRI bilden, sind seit dem Monitoringjahr 2022/23 bekannt und auf großen Teilen des Elternterritoriums der Fähe aktiv. Da es in diesem Jahr erstmalig zu diesen beiden Tieren passende genetische Nachkommen gab, wurde die Verbindung rückwirkend anerkannt. Das gilt dann auch für die Paarphase im Monitoringjahr 2022/23. Deshalb wurde das Territorium bis dahin rückwirkend anerkannt.

Im Monitoringjahr 2024/25 gab es nur ein wirklich neues Territorium – das Paar Mehmke (MEH). Drei bekannte Territorien waren nicht mehr nachweisbar. Insgesamt ergibt sich mit der Aktualisierung aller Zahlen ein Territorium weniger als im Vorjahr.

Populationsentwicklung

In den 31 Rudeln wurden – wie im Vorjahr – 132 Welpen geboren. Die Zahl der potentiell reproduktionsfähigen Individuen ist mit 77 in diesem Monitoringjahr im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erstmalig gesunken. Die Mindest-Individuenzahl ist dennoch gewachsen, weil es insgesamt deutlich weniger abzuziehende Totfunde gab (insgesamt 15 Totfunde) und – anders als in den Vorjahren deutlich mehr subadulte Individuen in den Rudeln verblieben sind (64 im Monitoringjahr 2024/25). Die o.g. Populationsentwicklung wurde so ähnlich in ganz Deutschland beobachtet (s. www.dbb-wolf.de). Als limitierende Faktoren kommen etwa Krankheiten wie Parvovirose oder Staupe in Betracht, Verkehrsmortalität, illegale Tötungen sowie auch die zunehmende Ausschöpfung zur Besiedlung geeigneter Räume im Kernverbreitungsgebiet.

Entwicklung bei der Belegung von EEA-Rasterzellen

Ebenfalls erstmals rückläufig ist das Vorkommensgebiet anhand der EEA-Rasterzellen (10 x 10 km).Hier wurden mit insgesamt 113 Rasterzellen vier Vorkommenszellen weniger als im Vorjahr belegt.

Nutztierrrissgeschehen

Die Zahl der gemeldeten Übergriffe auf Nutztiere ist dabei in diesem Monitoringjahr rückläufig: von 63 im Vorjahr auf 48 Übergriffe im aktuellen Monitoringjahr.

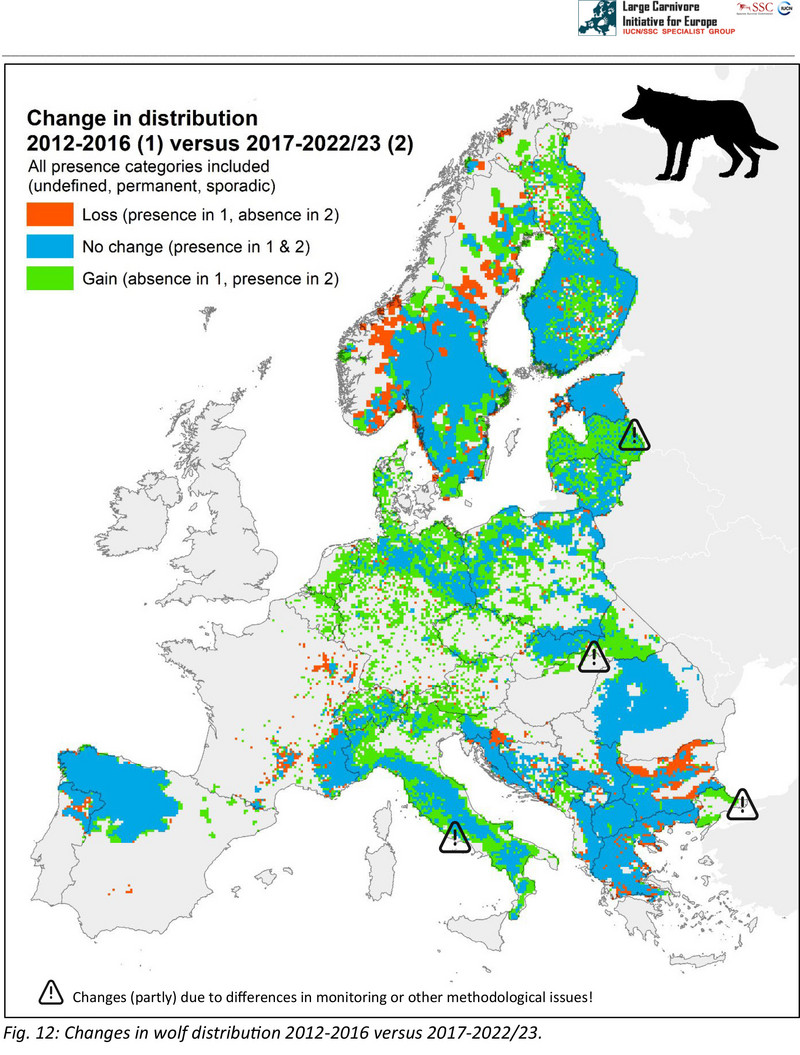

Anlass und Zielstellung

Ziel der gesellschaftlichen Bemühungen Europas um die erfolgreiche Wiederausbreitung des Wolfes ist es, dieser vom Menschen ausgerotteten Art zu ermöglichen, aus eigener Kraft ihr ursprüngliches Areal wieder zu besiedeln. Das ursprüngliche Artareal des Wolfes umfasst den gesamten europäischen Kontinent, einschließlich der britischen Inseln. Der Wolf gehört auf europäischer Ebene zu den streng geschützten Arten (Stand: November 2025), auch wenn in Deutschland zurzeit aufgrund der erfolgreichen Ausbreitung, Bemühungen zum Herabsetzen des Schutzstatus umgesetzt werden. Die Begleitung der Populationsentwicklung des Wolfes ist eine zentrale und verpflichtende Aufgabe, die die Europäische Union an ihre Mitgliedsstaaten übertragen hat. Die Populationsentwicklung soll kontinuierlich jährlich überwacht und dokumentiert werden. Im Vordergrund des Managements der Art steht neben der Erfassung der Vorkommen der Schutz des Menschen und seiner Nutztiere. Über das Management und die Resultate ist regelmäßig Bericht an die Europäische Union zu erstatten. Artbezogene Verbreitungsdaten, Entwicklung der Population, sowie Aussagen zur Habitatqualität, aber auch zu anthropogen bedingten Beeinträchtigungen, sowie Maßnahmen des Managements sind zu dokumentieren, zu berichten und zu bewerten. In Sachsen-Anhalt widmet sich der jährlich erscheinende Monitoringbericht des Wolfskompetenzzentrums Iden der transparenten Darstellung sämtlicher umgesetzter Managementaufgaben in unserem Bundesland. Der Monitoringbericht ist die fachliche Grundlage für eine sachliche Diskussion unter den Akteuren. Gleichzeitig ist er ein Dankeschön an alle am Monitoring Beteiligten für die gute, konstruktive, kontinuierliche und intensive Zusammenarbeit.

Methodik

Zuständig für das Monitoring in Sachsen-Anhalt ist das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. Das Monitoring wird seit 2017 vom Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI) organisiert, durchgeführt und fachlich begleitet. Zahlreiche regionale und lokale Akteure sind in die Datenerfassung, Verarbeitung und Bewertung eingebunden. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die Landesforstverwaltungen sowie zahlreiche Forschungskooperationen, Vereine und viele ehrenamtliche Akteure unterstützen das flächendeckende Monitoring sowie die Interpretation der erfassten Daten für Sachsen-Anhalt. Die Bewertung aller Daten erfolgt im nationalen und internationalen sowie institutionellen Austausch mit den zuständigen Länder- und Bundesfachbehörden und Forschungseinrichtungen. Das Monitoring besteht aus zwei Säulen, dem aktiven und dem passiven Monitoring. Im aktiven Monitoring werden durch die regionalen Akteure in den bekannten Territorien, in den Suchräumen und bei Häufungen von Meldungen des passiven Monitorings im Freiland Arthinweise und genetisches Material gesammelt sowie ein Fotofallenmonitoring installiert. Ziel ist es, herauszufinden, ob es sich um territoriale Wölfe handelt und wie viele Wölfe in welcher genetischen Konstellation insgesamt nachgewiesen werden können (Mindest-Individuenzahl und Reproduktionsdaten). Ein Monitoringjahr ist am biologischen Rhythmus des Wolfes ausgerichtet, es beginnt immer am 01.05. und endet am 30.04. des darauffolgenden Kalenderjahres. Die zweite Säule – das passive Monitoring sammelt alle eintreffenden Hinweise auf der gesamten Landesfläche ergänzend zu den Informationen des aktiven Monitorings.

Die Erfassung und Bewertung aller Ergebnisse und Informationen erfolgt anhand international angewendeter Standardmethoden. Hier sollen aufgrund der hohen Bedeutung für die kartografische Darstellung die für die Plausibilitätsprüfung wichtigen SCALP-Kriterien kurz erläuternd dargestellt werden.

C1 = Eindeutiger Nachweis. Dieser bestätigt die Anwesenheit der Art eindeutig und liefert valide Fakten. Dazu gehören Nachweise wie Lebendfang, Totfund, genetischer Nachweis, Telemetrieortung oder ein Foto, auf welchem alle Artmerkmale eindeutig erkennbar sind.

C2 = Bestätigter Hinweis. Dieser muss von einem erfahrenen Artspezialisten oder einer -spezialistin überprüft sein. Der Hinweis liefert sowohl wichtige Informationen zum Vorkommen, als auch zur Populationsentwicklung und kann bei der Bestimmung der Individuenzahl oder der räumlichen Analyse helfen. Hierunter fallen Spuren, Losungen oder andere Hinweise, die den arttypischen Merkmalen entsprechen, aber die Kategorie C1 nicht erreichen oder erreichen können (z. B. Spuren).

C3 = Unbestätigte Hinweise. Hierbei kann der Wolf aufgrund mangelnder Indizienlage von einer erfahrenen Person/Artspezialist oder -spezialistin weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Dazu zählen Sichtbeobachtungen ohne Belege, unzureichende inhaltliche oder dokumentarisch belegte Informationen. Die C3-Informationen werden in den Vorkommenskarten nicht dargestellt, da hohe Verwechslungsgefahr mit anderen Arten oder hohe Unsicherheiten in der korrekten räumlichen Lage bestehen können. Dennoch können sie je nach Qualität in der Raumanalyse und/oder im zeitlichen Entwicklungsprozess des Vorkommens wichtige Informationsquellen sein.

Außerdem gibt es noch die Kategorie „Falsch“, bei welcher bei der Begutachtung des Hinweises der Nachweis einer anderen Art erfolgt sowie die Kategorie „nicht bewertbar“, bei welcher es aufgrund mangelnder Informationen in der Dokumentation unmöglich ist, konkrete Raum- oder Zeitbezüge herzustellen.

Alle Nach- und Hinweise werden entsprechend ihrem Funddatum in das jeweilige Monito-ringjahr eingeordnet. Um möglichst viele artspezifische Informationen erarbeiten zu können, wird darum gebeten, sämtliche Hinweise an das WZI zu senden. Das WZI setzt sich schnellstmöglich mit dem Melder oder der Melderin in Verbindung, um die Art des Hinweises und dessen räumliche und zeitliche Einordnung vornehmen zu können. Damit eine Verarbeitung im System möglich ist, müssen die Wolfshinweise folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- möglichst hohe örtliche Genauigkeit des Hinweises (z. B. über Koordinaten oder eine nachvollziehbare Geländekarte mit Markierung)

- möglichst hohe zeitliche Genauigkeit (korrektes Datum, Uhrzeit)

- bei Foto-/Videobelegen bitte immer die Originale mitsenden (möglichst keine Aus-schnitte oder von Bildschirmen abfotografierte Belege)

- der Urheber bzw. die Quelle des Hinweises muss bekannt und überprüfbar sein (Name und Kontakt, werden jeweils nicht veröffentlicht).

Wolfshinweise können über das Arten-Meldeportal des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt gemeldet werden.

Danksagung

Wir danken:

Ole Anders (Nationalpark Harz, Luchsprojekt), Daniel Andrick (Bundesforstbetrieb Mittelelbe, Revier Schlangengrube), Michael Arens (Naturschutzbeauftragter Altmarkkreis Salzwedel), Tilo Arnold (Jägerschaft Wittenberg), Jan Blaue (Loburg), Hartwig v. Bach (NAJU), Tamara Becke (Bundesforstbetrieb Mittelelbe, Annaburger Heide) Torsten Beyer (Biosphärenreservat Mittelelbe), Christian Block (Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt, Forstbetrieb Körbelitz), Kathleen Braun (Parchen), Nancy Bruder (Bundesforstbetrieb Mittelelbe, Funktionsbereich Naturschutz), Lothar Büst (LZW Arendsee), Katja Döge (Landeszentrum Wald, Betreuungsforstamt Nordöstliche Altmark), Christian Emmerich (NABU, Dessau), Christoph Dahlhelm (Mechau), Jens Dedow (Landesforstbetrieb, Forstbetrieb Ostharz), Jonas Döhring (Jägerschaft Zerbst), Andrea Doerks (Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt, Forstrevier Stegelitz), Pascal Drafehn (Landesforstbetrieb, Forstrevier Mahlpfuhl), Rene´ und Ellen Driechciarz (Naturschutzbeauftragte des Bördekreises), Ingo Ebering (Tangerhütte), Karl-Friedrich Ehlers (Landesforstbetrieb, Forstrevier Tangerhütte), Ulrike Endert (Polkau), K. Facius (Bleddin), V. Fernandez (Drömling), Naline Franz (Erxleben), Volker Friedrich (Nordsachsen), Steffen Fromm (Vienau), Armgard von Gaudecker (Forstverwaltung Ramstedt), Malte Götz (Deutsche Wildtierstiftung), Marcus Groschup (Bergwitz), Oliver Habelitz (Bundesforstbetrieb Mittelelbe, Liegenschaft Kühnauer Heide), Uwe Hartmann (Stiege), Tom Hartung (Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt Oberharz, Revier Stiege), Michael Hillmann (Schmölau), Ralf Hentschel (Freundeskreis Freilebender Wölfe e. V., Wolfsburg), Christian Heuer (Ihlowscher Forstbetrieb), Sebastian Hey (Landesforstbetrieb, Forstbetrieb Letzlingen), Frank Heyer (Landesforstbetrieb, Forstrevier Steckby), Carol Höger (BUND Stiftung Goitzschewildnis), Peter Ibe (Steckby), Jan Janisch (Mellnitz), Helge John (Forstbetrieb Lochow), Samuel Klyne (Bundesforstbetrieb Mittelelbe, Liegenschaft Oranienbaumer Heide), Marius Kühl (Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt, TrÜbPl Altengrabow), Ralf Knapp (Naturschutzbeauftragter Altmarkkreis Salzwedel), Dr. Marco König (Magdeburg), Christine Köthke (Landeszentrum Wald, Betreuungsforstamt Letzlingen), Sabrina Krebs (Wulkau), Andreas Kriebel (Landesforstbetrieb, Forstbetrieb Altmark), Manuela Krüger (Hohes Holz), Lutz Lambrecht (Tangerhütte), Familie Lavandier (Schorstedt), Ramon Lembke (Jeseritz), Dieter Leupold (BUND Grünes Band), Lutz Listing (Landesforstbetrieb, Forstrevier Annarode), Familie Malek (Neulingen), Heiko Marenk (Tangermünde), Barbara Mengel (Krina), Ralf Meyer (BUND Stiftung Goitzschewildnis), Frank-Uwe Michler (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde), Lilly Middelhoff (Nationalpark Harz, Luchsprojekt), Volker Nakel (Jägerschaft Wolmirstedt), Kirsten Nienhaus (Wahlitz), Jens Noack (Golmer), S. Olitzsch-Pein (Stendal), Frank Ozimek (Landesforstbetrieb, Revier Meierei), J. Pein (Stendal), Anja Philips (LZW Arendsee), Frank Pichottki (Neulingen), Thilo Pierau (Schorstedt), Peter Poppe (Biosphärenreservat Mittelelbe), Dr. Stefan Reinhard (Primigenius gGmbH, Oranienbaumer Heide), Toren Reis (Landesforstbetrieb, Forstrevier Hoher Fläming), Lüder Richter (Stiege), Detlev Riesner (Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt, Forstrevier Berge), Herr Robitzsch (Landesforstbetrieb, Revier Grenzhaus), Katja Rötz (UNESCO Biosphärenreservat Drömling), Julia Sattelkow (Kümmernitz), Uwe Sattelkow (Landesforstbetrieb, Forstbetrieb Altmark, Revier Kümmernitz), Max Sälzer (Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt, TrÜbPl Klietz), Hans Schattenberg (Landesforstbetrieb, Forstbetrieb Ostharz), Prof. Dr. Peter Schmiedtchen (Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e. V., Dolle †), Matthias Schmidt (Landesforstbetrieb, Forstrevier Salzwedel), Hans-Dieter Schönau (Eisenhammer), Axel Schonert (Naturschutzbeauftragter Landkreis Wittenberg), Frank Schulz (Jägerschaft Klötze), Alexander Schulze (Landesforstbetrieb, Revier Huy), Horst Schulze (Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt, TrÜbPl Altmark), Nils Schumann (Landesforstbetrieb, Forstrevier Göritz), Dr. Martin Steinert (Jessen), Dr. Norman Stier (TU Dresden), Ludger Stövesand (Gardelegen), Jens Strebe (Landeszentrum Wald, Revier Hohes Holz), Matthias Thiede (LZW Arendsee), Olaf Thiele (Landeszentrum Wald, Betreuungsforstamt Annaburg), Axel Tiemann (Neulingen), Eckhard Thurow (Oranienbaum), Dr. Martin Trost (Landesamt für Umweltschutz), Lukas Wachsmann (Nationalpark Harz, Forst), Ottmar Wahlers (Melliner Forst, Graf von der Schulenburg), Joachim Weber (UNESCO-Biosphärenreservat Drömling), Heiko Werner (Polkau), Heike Westermann (Zörbig), Franziska Werthmann (Bergzow), Katalin Wiese-Brattig (Bundesforstbetrieb Mittelelbe, Forstrevier Glücksburger Heide), Carola Wirbs (Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz Sachsen-Anhalt), Erik Ziepel (Möckern).

Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Meldern von Wolfshinweisen, die ihre Beobachtungen freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben und somit in diesem Monitoringjahr einen wichtigen Beitrag zum hier vorgestellten Kenntnisstand geleistet haben.

Gesamtkoordination und Zusammenstellung des Berichts: Dr. rer. nat. Antje Weber; Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI)