Bachelorarbeit „Aktivitätsverhalten von Wölfen (Canis lupus lupus) in Sachsen-Anhalt: Eine Fotofallenanalyse von 2010-2023“

Autorin: C. Besendahl (Hochschule Weihenstephan-Triesdorf)

Im Rahmen des Bachelorstudiengangs Forstingenieurwesen an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf wurde eine Arbeit zum Thema „Aktivitätsverhalten von Wölfen (Canis lupus lupus) in Sachsen-Anhalt“ erstellt. Die Betreuung erfolgte durch Prof. Dr. Zahner (HSWT) und Dr. Antje Weber (WZI).

Der erste Nachweis von Wölfen in Sachsen-Anhalt gelang im Monitoringjahr 2008/09 auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow. In den Folgejahren wurde das Monitoring kontinuierlich ausgeweitet. Grundlage hierfür sind sowohl die Verpflichtungen aus der FFH-Richtlinie als auch der stetige Populationsanstieg und die konfliktträchtige Rückkehr der Art, die eine wissenschaftlich fundierte Überwachung erforderlich machen.

Für die Untersuchung wurden 13 Monitoringjahre (2010-2013) mit insgesamt 16.001 Fotofallenereignissen ausgewertet. Berücksichtigt wurden ausschließlich Rudel, die mindestens zwei Jahre bestanden und deren Territorien vollständig in Sachsen-Anhalt lagen. Die Ereignisse wurden anhand der Fotofallenprotokolle oder der exakten Aufnahmezeit den Kategorien Tag, Nacht und Dämmerung zugeordnet.

Vorbereitung: Generelle Verhaltensanalyse als Grundlage für Hypothesenprüfung

Die Ergebnisse der Analyse zeigen ein bimodales Aktivitätsmuster mit deutlichen Aktivitätsspitzen in den Dämmerungszeiten. Im Jahresverlauf wurde eine erhöhte Aktivität in den Wintermonaten festgestellt, während die Sommermonate ein niedrigeres Aktivitätsniveau aufwiesen. Auffällig waren insbesondere die Aktivitätsspitzen während der Dispersions-, Paarungs- und Welpenzeit.

Analyse und Beantwortung der Forschungsfrage und Hypothesen

Die zentrale Forschungsfrage lautete: „Wie variiert das Aktivitätsverhalten von Wölfen in ST in Abhängigkeit von Raum, Zeit und Umweltmerkmalen?“.

Zur Beantwortung wurden drei Hypothesen überprüft:

H1 = „Das Aktivitätsverhalten von Wölfen unterscheidet sich signifikant zwischen Miliär- und Nicht-Militärflächen.“

H2 = „Das Aktivitätsverhalten der Wölfe in ST hat sich im Verlauf des Monitoringzeitraums (2010-2023) verändert.“

H3 = „Das Aktivitätsverhalten der Wölfe unterscheidet sich in Abhängigkeit von der vorherrschenden Landnutzung und Umgebungsmerkmalen der jeweiligen Territorien.“

Es wurde erwartet, dass militärisch genutzte Areale aufgrund geringerer menschlicher Störung eine höhere Bedeutung als Rückzugsräume besitzen und dadurch Unterschiede zum Verhalten auf Nicht-Militärflächen erkennbar sind. Darüber hinaus war von möglichen Verschiebungen oder Stabilitäten im Aktivitätsverhalten im Zusammenhang mit der wachsenden Population und anthropogenen Einflüssen auszugehen. Ebenso wurde angenommen, dass unterschiedliche Habitattypen (z. B. Wald, Offenland, Agrarlandschaften) zu charakteristischen ökologischen Aktivitätstypen führen.

Die statistischen Auswertungen bestätigten diese Annahmen nur teilweise: Hypothese 3 konnte eindeutig bestätigt werden, Hypothese 1 wurde nur teilweise angenommen und Hypothese 2 konnte nicht bestätigt werden.

Hypothese 1:

Die Rudel wurden drei Flächentypen zugeordnet (Militärflächen, Stilllegungsflächen wie z. B. Munitionsbelastungsflächen oder Nationalparks sowie Flächen ohne Beschränkungen). Zwar ergaben sich statistisch signifikante Unterschiede, diese waren jedoch von geringer praktischer Relevanz. Auffällig war, dass in den frühen Monitoringjahren der Großteil der Nachweise von Militärflächen stammte, was deren besondere Bedeutung für die initiale Wiederbesiedlung verdeutlicht (Abbildung Mitte). Zudem traten Unterschiede im Jahresverlauf in Abhängigkeit vom Flächentyp auf (Abbildung unten).

Hypothese 2:

Zur Überprüfung möglicher zeitlicher Veränderungen wurde der Untersuchungszeitraum in zwei Monitoringphasen unterteilt und zusätzlich paarweise Vergleiche aller Monitoringjahre durchgeführt. Zwar zeigten sich in den Jahren 7 bis 11 einzelne Auffälligkeiten, insgesamt ergaben die statistischen Analysen jedoch keine belastbaren Hinweise auf eine praktisch relevante Veränderung des Aktivitätsverhaltens im Verlauf des gesamten Monitoringzeitraums.

Vergleich der Monitoringphasen und Aktivitätsanteile in Verbindung zur Entwicklung der Rundelanzahl nach eigener Darstellung:

Hypothese 3:

Die Analyse ergab, dass sich die Aktivitätsmuster der Rudel sowohl statistisch als auch praktisch signifikant in Abhängigkeit von ihrer Umgebung unterscheiden. Auf Basis der Umgebungsmerkmale konnten die Rudel drei Clustern zugeordnet werden: Mischlandschaftsrudel (Cluster 1), Wald-Rudel (Cluster 2) und Offenland-Rudel (Cluster 3). Zwischen den Clustern zeigten sich Unterschiede in den Anteilen von Tag-, Nacht- und Dämmerungsaktivität von bis zu 19 %.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Cluster 3 den höchsten Anteil an Tagaktivität und gleichzeitig die geringste Nachtaktivität aufweist. Cluster 2 zeigt hingegen die stärkste Nachtaktivität bei gleichzeitig minimaler Tagaktivität. Cluster 1 liegt in beiden Kategorien zwischen den Werten der Cluster 3 und 2. In Bezug auf die Dämmerungsaktivität konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Die Zuordnung der Cluster erfolgte auf Grundlage der im Fotofallenprotokoll dokumentierten Umgebungsmerkmale.

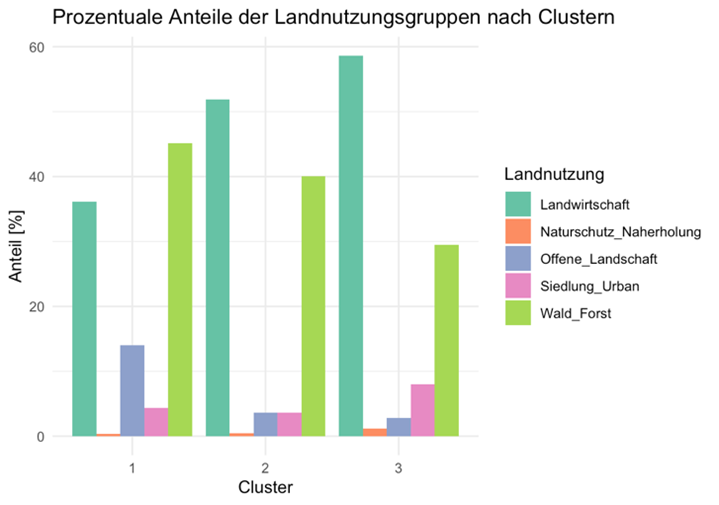

Zur genaueren Charakterisierung der Lebensräume der jeweiligen Rudel und Cluster wurde eine räumliche Analyse in QGIS durchgeführt. Grundlage bildeten die CORINE-Landnutzungskarten, deren Kategorien zu fünf übergeordneten Gruppen zusammengeführt wurden: Landwirtschaft, Naturschutz/Naherholung, Offene Landschaft, Siedlung/Urban sowie Wald/Forst. Die nachfolgende Abbildung stellt die prozentuale Verteilung dieser Landschaftsgruppen in den einzelnen Clustern dar.

Die Ergebnisse bestätigen insgesamt eine ausgeprägte Verhaltensflexibilität der Wölfe. Die Art zeigt die Fähigkeit, auf Störungen zu reagieren, kann jedoch gleichzeitig stabile Verhaltensmuster aufrechterhalten. Die erhobenen Aktivitätsdaten liefern dabei wertvolle Frühwarnindikatoren für potenzielle Störungen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine kleinräumige und kontinuierliche Beobachtung des Verhaltens als sinnvoll. Managementrelevante Schlussfolgerungen lassen sich insbesondere im Hinblick auf die Berücksichtigung der Aktivitätszeiten bei der Besucherlenkung, der Freizeitnutzung sowie bei Herdenschutzmaßnahmen (z. B. Nachtweide) ableiten. Die praktische Umsetzung ist jedoch komplex, da eine Vielzahl von Einflussfaktoren berücksichtigt werden muss. Für ein langfristiges Monitoring wird die Integration von Aktivitätsdaten in die Populationsbewertung ausdrücklich empfohlen.