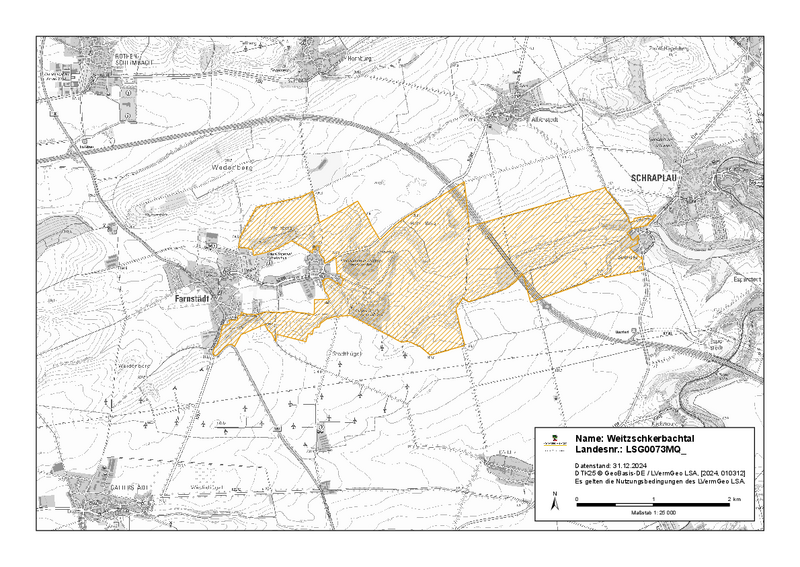

LSG Weitzschkerbachtal

Größe: 638 ha (GIS: 633,3098 ha)

Codierung: LSG0073MQ_

Landkreis: Saalekreis (SK)

Verordnung vom 06.07.2000 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt für den Landkreis Merseburg-Querfurt 8(2000)28 vom 17.07.2000

Gebietsbeschreibung

Das LSG liegt westlich der Ortschaft Schraplau und verläuft entlang des Weitzschkerbaches bis Farnstädt.

Es liegt in der Landschaftseinheit Querfurter Platte.

Das Gebiet erstreckt sich über die nördlich und südlich von Unterfarnstädt gelegenen Hänge, die den Weitzschkerbach zwischen Farnstädt und Schraplau begleiten. Ein Mosaik verschiedener Biotop- und Nutzungstypen als Reste einer historisch entstandenen Kulturlandschaft gliedert die Landschaft kleinteilig.

So finden sich nördlich, östlich und südlich von Unterfarnstädt Magerrasenhänge in mehreren Teilflächen, die mit Obstwiesen und Gebüschen kombiniert sind und auf den trockenen, nährstoffarmen Standorten gut ausgebildet sind.

Zwischen Unterfarnstädt und Alberstedt befindet sich im südost- bis südwest exponierten Bereich ein submediterran geprägter Trocken- bis Halbtrockenrasen mit einem Streuobstbestand aus Süßkirschen sowie mit einigen offengelassenen Kalksteinbrüchen. Vom untertägigen Kalksteinabbau künden einige noch vorhandene Stollen. Eine südexponiert gelegene Senke, das „Luhloch“, bedeckt ebenfalls ein Halbtrockenrasen, dem sich ein Birkenhain anschließt.

Streuobstbestände aus Mittel- und Hochstämmen prägen bei Farnstädt und westlich von Schafsee maßgeblich das Landschaftsbild. Auch südlich des Weitzschkerbaches ist mit Obstwiesen und Trocken- sowie Halbtrockenrasenhängen ein vielfältiges Mosaik verschiedener Lebensräume zu finden.

Westlich und nördlich von Schafsee weist der Weitzschkerbach naturnahe Abschnitte mit bachbegleitenden Gehölzen auf, denen sich extensiv genutztes Grünland und Grünlandbrachen mäßig feuchter Standorte anschließen.

Am „Dreihügelberg“, auf natürlich entstandenen Felsen, aber auch an offengelassenen Steinbrüchen, haben sich Felsfluren und Gebüsche trockenwarmer Standorte entwickelt, die sich mit vegetationsfreien Stellen abwechseln und das Landschaftsbild bereichern.

Die Fluren am Südhang des Weitzschkerbachtales werden durch charakteristische Hangkanten gegliedert, die ein Mosaik aus Trockenrasen, Hecken, Laubbaumbeständen oder Obstbäumen darstellen. Nördlich von Unterfarnstädt ist ein mesophiler Laubwald als Schlucht- und Schatthangwald ausgebildet.

Landschafts- und Nutzungsgeschichte

Das Gebiet gehört zu den bereits von den Bandkeramikern bewohnten und landwirtschaftlich genutzten Siedlungsräumen und ist seitdem kontinuierlich bewohnt gewesen. Davon zeugen zahlreiche Bodenfunde. Während die Hochflächen ackerbaulich genutzt wurden, blieben die Geländeteile, die zum Ackerbau nicht geeignet waren, unter Wald, z. B. die Talhänge und Auen. Erste urkundliche Erwähnungen aus diesem Gebiet nennen 979 die „Scrapenlevaburg”. Die Hanglagen wurden nach und nach für Obst- und Weinanbau sowie als Hutung genutzt und so der noch vorhandene Wald immer weiter zurückgedrängt. Neben den sehr fruchtbaren Böden sind in diesem Gebiet auch Bodenschätze, so Kiessand und vor allem Kalkstein, abgebaut worden. Kalkstein wurde z. T. untertägig gewonnen, wofür der Kuhberg bei Unterfarnstädt ein eindrucksvolles Beispiel ist.

Geologie, Boden, Hydrologie, Klima

Das LSG erstreckt sich auf der Querfurter Muschelkalk-Platte, in die sich der Weitzschkerbach bis zu 50 m tief eingeschnitten hat. Das Tal beginnt bei Oberfarnstädt im Ausstrich des wenig widerstandsfähigen Oberen Buntsandsteins (Röt). Östlich Unterfarnstädt verengt es sich stark und durchbricht in mehreren Windungen den Riegel des Unteren Muschelkalks, dessen Werksteinbänke bis zur Mitte des 20. Jh. am Kuhberg auch unterirdisch abgebaut wurden. Heute befindet sich nahe der Straße nach Alberstedt ein Muschelkalk-Tagebau zur Gewinnung von Schotter und Splitt. Im nach Osten anschließenden Ausstrich des weniger widerstandsfähigen Mittleren Muschelkalks verläuft das Tal bis Schafsee geradlinig. Westlich von Schafsee ist an dem deutlich steileren südlichen Talhang die Schichtstufe des Oberen Muschelkalks zu beobachten. In einer Kiesgrube am Nordosthang des Dreihügelberges bei Unterfarnstädt werden zeitweise saalekaltzeitliche Schmelzwasserkiese und -sande abgebaut. Der in der Weichsel-Kaltzeit aufgewehte Löss ist auf großen Teilen des LSG mit unterschiedlichen Mächtigkeiten verbreitet. Die Talaue wird von humosen, schluffigen Sedimenten des Holozäns gebildet.

Bodengeographisch gehört das LSG zum Lauchstädter Löss-Plateau. Zum LSG gehören die Bachaue, die Talhänge und Teile der anschließenden Hochfläche beiderseits des Weitzschkerbaches, so dass sehr unterschiedliche Böden vorkommen. Auf der Hochfläche sind Tschernoseme aus Löss weitverbreitet. Diese Steppenböden wurden seit der Jungsteinzeit durch den Menschen als Acker genutzt und blieben dadurch im Entstehungszustand erhalten. Tschernoseme aus Löss zählen zu den besten Ackerböden, die es in Deutschland gibt. An den Talhängen dominieren Pararendzinen aus skeletthaltigem Löss über Lehmfließerden aus triassischem Gestein. In der Bachaue gibt es schwarze, durchgehend humose, z. T. grundwasserbeeinflusste Bödenaus Kolluviallöss.

Die hydrologische Situation wird vom Weitzschkerbach als Fließgewässer bestimmt, der zur Saale entwässert.

Durch die Lage im Leegebiet des Harzes gehört das Gebiet zu den niederschlagsarmen Landschaften Sachsen-Anhalts. Die Jahresniederschlagsmengen erreichen nur Werte um 500 mm. Großräumig betragen die Jahresmitteltemperaturen etwa 8,5 °C.

Pflanzen- und Tierwelt

Die Potentiell Natürliche Vegetation des Gebietes würde sich im Talgrund aus Waldziest-Stieleichen-Hainbuchenwald, in den Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald eingestreut sein könnte, und an den Hängen aus Labkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwald zusammensetzen, der an steileren, südexponierten Standorten in Wucherblumen-Labkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwald überginge.

Im mesophilen Laubwald ist die Rotbuche bestandsprägend, während in der Krautschicht typische Arten wie Ausdauerndes Bingelkraut, Frauenfarn und Echtes Springkraut vorherrschen.

Die kontinental geprägten Magerrasenhänge bei Unterfarnstädt weisen Bestände vom Dänischen und Stengellosen Tragant, Pferde-Sesel, Frühlings-Adonisröschen sowie Grauer und Gelber Skabiose auf. Die Graslilienheide wird von Vorkommen der Astlosen und Ästigen Graslilie geprägt, aber auch Edel- und Berg-Gamander, Berg-Steinkraut, Früher Ehrenpreis, Finger-Steinbrech, Frühlings-Hungerblümchen und die sehr seltenen Arten Zwerg-Steppenkresse, Kleines Mädesüß, Wimper-Perlgras, Gemeines und Graues Sonnenröschen kommen hier vor. Im Luhloch ist die Astlose Graslilie mit Blaugrünem Labkraut und Kleinem Mädesüß sowie einem kleinen Bestand der in Sachsen-Anhalt gefährdeten Gemeinen Akelei vergesellschaftet. Die Hänge südlich des Weitzschkerbachtales zeichnen sich durch das Vorkommen von Walliser Schwingel, Pfriemengras, Frühlings-Adonisröschen und Rispen-Flockenblume aus. Das Grünland in der Bachaue ist als Weidelgras-Weißklee-Weide, Rotschwingel-Weißkleeweide, Glatthaferwiese, Fettweide oder Glatthafer-Talwiese ausgebildet. Im Bach finden sich Echte Brunnenkresse, Fluten der Schwaden, Gauchheil-Ehrenpreis und Berle. Die Felsfluren werden u. a. vom Wimper-Perlgras, von Gamander-Arten, Fetthennen-Arten, Blau-Schwingel und dem Braunstieligen Streifenfarn besiedelt. Als Charakterart der Bunten Erdflechtengesellschaft ist hier auch die gefährdete, gelbgefärbte Flechte Fulgensia fulgens nachgewiesen. Die Gebüsche auf den Hangkanten bestehen aus Ein- und Zweigriffligem Weißdorn, Steinweichsel, Schlehe, Pflaume und Kreuzdorn.

Auf den flachgründigen Kalkäckern, z. B. bei Unterfarnstädt, trifft man artenreiche Ackerwildkrautgesellschaften mit gefährdeten Pflanzenarten, wie beispielsweise den Blauen Gauchheil und die Möhren-Haftdolde.

Auf den mit Gebüschen und Streuobstwiesen bewachsenen Trockenhängen kommen Neuntöter, Raubwürger, Braunkehlchen und Grauammer vor. Häufig sind auch Zauneidechsen zu beobachten. Neben den an lückige Mager rasen gebundenen Heuschreckenarten wie die Langfühler-Dornschrecke kommen auch die anthermophile Säume gebundene Gemeine Sichelschrecke und die auf vegetationsarmen Flächen, z. B. in Steinbrüchen lebende Blauflüglige Ödlandschrecke vor. Das im Weitzschkerbachtal vorhandene Habitatmosaik ermöglicht, dass anspruchsvolle Arten der reich gegliederten Ackerlandschaft wie Rebhuhn und Wachtel sowie der Feldhase noch regelmäßig zu beobachten sind.

Die noch vorhandenen Stollen dienen mehreren Fledermausarten als Winter- und Zwischenquartier, so der Mops- und Wasserfledermaus sowie dem Großen Mausohr. Die Streuobstbestände haben für viele blütenbesuchende oder totholzbewohnende Insektenarten, aber auch höhlenbrütende Vogelarten, z. B. Star, Wendehals und Feldsperling, eine herausragende Bedeutung. Vom Blütenreichtum profitieren auch zahlreiche Tagfalter.

Entwicklungsziele

Das LSG ist als ein wesentlicher Bestandteil eines Biotopverbundsystems in Richtung Rainholz im Westen und Weidatal im Osten zuerhalten bzw. zu entwickeln.

Die Ziele zur Entwicklung des LSG umfassen die Erhaltung und Pflege der für dieses Gebiet typischen Magerrasenhänge, Trockenrasen und Streuobstwiesen sowie der naturnahen Bachabschnitte, der Felsfluren, Hangkanten und des Hangwaldes mit einer artenreichen Tier- und Pflanzenwelt. Besonders wichtig erscheint die Absicherung der Pflege der Trockenhänge zwischen Farnstädt und Schraplau, um die einsetzende Verbuschung und ein Verbrachen der Lebensräume zu verhindern. Dieses Ziel könnte durch Aufbau und Einsatz einer Schafherde unter Beimischung von Ziegen erreicht werden. Abgängige Streuobstbestände sind sukzessive durch Neuanpflanzung zu verjüngen.

Alte Steinbrüche sind als strukturreiche Lebensräume zu erhalten und zu entwickeln,sie sind vor Verfüllung und anderer Zweckentfremdung zu bewahren. Eine über die bereits bestehende oder genehmigte Flächenausdehnung der Sand-, Kies- und Kalkstein-Tagebaue hinausgehende Erweiterung der Abbauflächen ist nicht zuzulassen.

Bei Unterfarnstädt vorhandene untertägige Stollensysteme sind fledermausgerecht zu sichern.

Das Gebiet ist von jedweder Bebauung freizuhalten und vor Stoffeinträgen zu schützen. Der in Steillagen betriebene Ackerbau sollte langfristig zugunsten der Grünlandbewirtschaftung aufgegeben werden, um die Erosion zu verhindern. Im Grenzbereich zwischen Äckern und den Magerrasen der Hanglagen sind Pufferstreifen einzurichten, welche dem Schutz vor Nährstoff- und Pestizideinträgen dienen sollen. Möglich wären auch Heckenpflanzungen, z. B. an den oberen Hangkanten des Weitzschkerbachtales.

Die wenigen Feldgehölze und Hangwälder sind nicht primär unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu nutzen. Der Weitzschkerbach bedarf aufgrund seines begradigten Verlaufs und der nur sehr schmal ausgebildeten Bachaue über weite Strecken einer Renaturierung.

Zur naturnahen Erholung könnte das Weitzschkerbachtal durch einen Fußweg erschlossen werden. Es ist weiterhin zu erwägen, besonders schutzwürdige Teile des LSG in einen höheren Schutzstatus zu überführen und das Gebiet in Richtung Bergfarnstädt zu erweitern. Im Osten sollte der Anschluss an das NSG „Kuckenburger Hagen“ durch die Angliederung des Weitzschkerbachtales östlich Schafsee und des Weidatales - ggf. im Rahmen eines separaten Ausweisungsverfahrens - hergestellt werden.

Exkursionsvorschläge

Das vielfältige Mosaik von Biotop- und Nutzungstypen, der an natürlich entstandenen Felsen oder in aufgelassenen Steinbrüchen zu beobachtende Muschelkalk sowie das abwechslungsreiche Landschaftsbild bieten Möglichkeiten zur Durchführung interessanter Exkursionen. Besonders reizvoll sind Wanderungen auf Feldwegen rings um Unterfarnstädt und weiter in Richtung Untermühle und Schafsee.

Die Lage des Gebietes ermöglicht den Besuch der Sehenswürdigkeiten der nahegelegenen Ortschaften, z. B. der Pfarrkirche St. Johannis Baptista und der Reste der Burg in Schraplau oder der Dorfkirchen in Ober- und Unterfarnstädt.

veröffentlicht in:

Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts - Ergänzungsband

© 2003, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISBN 3-00-012241-9

Letzte Aktualisierung: 18.11.2025