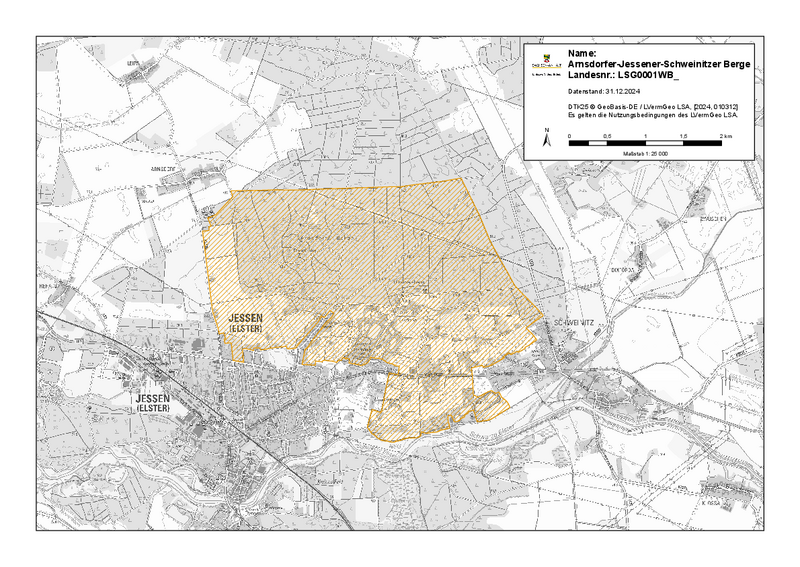

LSG Arnsdorfer-Jessener-Schweinitzer Berge

Größe: 972 ha

Codierung: LSG0001WB_

Landkreis: Wittenberg (WB)

Verordnung vom 25.06.1997 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt für den Landkreis Wittenberg 3(1997)13 vom 04.07.1997

Gebietsbeschreibung

Das LSG liegt in der Landschaftseinheit Südliches Fläming-Hügelland nordöstlich der Stadt Jessen und dehnt sich in östlicher Richtung bis zum jetzigen Ortsteil Schweinitz aus. Im Süden reicht es bis zur Schwarzen Elster, im Norden grenzt die Glücksburger Heide an. Die Bundesstraße B 187 Wittenberg-Herzberg quert das Gebiet im südlichen Teil. Der nördliche Teil des LSG wird von einem geschlossenen Waldgebiet eingenommen. Im westlichen Gebietsteil ist das Landschaftsbild durch vorhandene Reliefunterschiede abwechslungsreicher. Die waldfreien Wegränder weisen Teile von Trockenrasenvegetation auf. Als einzige Freifläche befindet sich nördlich der Diesthöhe die ”Hirtenwiese”. Der südliche Teil des LSG, der die Jessener und Schweinitzer Berge umfaßt, ist geprägt durch Flächen für Obst- und Weinanbau, die teilweise in den letzten Jahren gerodet wurden, nun brach liegen und mit Ruderalvegetation bewachsen. In diese Flächen sind einzelne Gehöfte der ehemaligen Obst- und Weinbauern eingestreut.

Landschafts- und Nutzungsgeschichte

Während der nördliche Teil des Gebietes ausschließlich von der Forstwirtschaft genutzt wurde und wird, sind der mittlere und der südliche Teil traditionelles Obstanbaugebiet mit einer typischen Streubesiedlung. Mindestens seit dem 16. Jahrhundert spielte auch der Weinanbau eine Rolle, wie es durch die ”Churfürstlich-Sächsische Wein-Gebürgs-Ordnung” von 1581 belegt ist. Später wurden vorrangig Himbeeren angebaut, so daß sich in den 20er und 30er Jahren dieses Jahrhunderts hier das größte Himbeeranbaugebiet Deutschlands befand. Später fand eine Umstellung auf Erdbeeren statt, die dann aufgrund ökonomischer Zwänge durch Baumobst, besonders Apfel, Pfirsich und Sauerkirsche, abgelöst wurden. Gegenwärtig sind große Flächen gerodet.

In der eigenartigen Geologie des kleinen Höhenzuges liegt auch das Vorkommen von rudimentären Braunkohleflözen unter einem ungefähr 30 m mächtigen Deckgebirge begründet. Braunkohle wurde im Gebiet der Nord- und Westabdachung der Arnsdorfer Berge in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Tiefbau gewonnen. Erste Untersuchungsarbeiten sind für 1864 überliefert. Ab 1867 entstanden mehrere Schächte mit Teufen bis zu 35 m, zum Beispiel „Grube 529“, 1870 umbenannt in Grube Gorrenberg. Die komplizierten Lagerungsverhältnisse (Schollen, Sättel) und zahlreiche Wassereinbrüche ließen den unwirtschaftlichen Bergbau bereits 1876 zum Erliegen kommen. Zahlreiche Gruben sind rißkundlich in den Unterlagen der Bergsicherung Cottbus belegt. Die ehemaligen Schächte, als Pfeilerbruchbau angelegt, markieren sich im Waldgebiet heute als sogenannte Einbrüche.

Elsterkaltzeitliche Beckenschluffe und –tone wurden im Gebiet der Oberberge, südlich der B 187 sowie westlich Schweinitz abgebaut. Der Tonabbau ist seit mindestens 1702 belegt. Es existierten mehrere Ziegeleien. Der letzte Abbau, das Ziegelwerk Gorrenberg, wurde 1997 eingestellt. Die Gruben sind heute meist wassergefüllt, es haben sich bereits wieder Kleingewässer- und Röhrichtbiotope entwickelt.

Auch eine Gewinnung von Sand und Kies findet nicht mehr statt. Die aufgelassenen Gruben liegen entweder trocken, wie an der Alten Schweinitzer Straße nördlich der Schwarzen Elster, oder wurden verfüllt und rekultiviert.

Die Aufforstung der Arnsdorfer und der Jessener Berge sowie die heutige Gliederung des Wegenetzes erfolgten in der Zeit von 1886-1891, nachdem der preußische Staat großflächig das Ödland aufkaufte. Die heute vorhandenen Althölzer sind also alle zwischen 105 bis 110 Jahre alt und stammen aus der ersten Waldgeneration. Der Erstaufforstung des heutigen Landeswaldanteils in den Arnsdorfer und Jessener Bergen erfolgte entsprechend der wirtschaftlichen Konzeption großflächig mit Gemeiner Kiefer. Die Schweinitzer Berge, also die nach Osten abfallenden Hänge, befanden sich schon seit Menschengedenken in forstwirtschaftlicher Nutzung.

Die Wasserwirtschaft ist mit einem Hochspeicher und die Telekom mit einer Sendeeinrichtung im Gebiet präsent.

Gegenwärtig wird das Landschaftsschutzgebiet zunehmend für das Erholungswesen erschlossen. Es wurden thematische Wanderwege zum Obst- und Weinanbau angelegt, und mehrere Gaststätten bzw. Hotels laden zum Verweilen ein.

Geologische Entstehung, Boden, Hydrographie, Klima

Das LSG umfaßt den Erosionsrest einer Stauchendmoräne. Sie wurde während des Warthestadiums der Saalekaltzeit durch das Gletschereis aufgeschuppt und ist ein Überbleibsel einer Kette von Hochlagen, die der Schweinitz-Lebuser Endmoränenstaffel angehören. Die Berge des LSG überragen die umliegenden Niederungen um fast 60 m. Die höchsten Erhebungen sind der Himmelsberg (132,2 m über NN) und die Diesthöhe (128,6 m über NN). Ähnliche Höhenlagen werden erst wieder in über 20 km Entfernung, im Wittenberger Fläming sowie in der Dübener Heide erreicht.

Das Relief in der Umgebung der Stauchendmoräne ist nur wenig gegliedert. Es wurde vor allem durch Schmelzwasser des Lausitzer Urstromtals geprägt. Dieser Teilabschnitt des Breslau-Bremer Urstromtals führte während des Abtauens der warthestadialen Inlandeismassen die von Norden aus dem Fläming heranströmenden Schmelzwasser in Richtung Wittenberg-Magdeburg ab und nahm zeitgleich die von Süden kommenden Flüsse auf. Es wurden vor allem Sande und Kiese abgelagert. Am Rande der Endmoräne treten sie morphologisch in Form umlaufender Terrassen in Erscheinung, die unterschiedliche Abflußniveaus im Urstromtal anzeigen.

Das LSG wird durch zahlreiche Trockentäler gegliedert. Sie wurden während der letzten Kaltzeit, der Weichselkaltzeit, angelegt. Das Inlandeis kam damals zirka 50 km weiter nördlich zum Stillstand (Brandenburger Eisrandlage). Das Gebiet des LSG gehörte zum von Frostprozessen beherrschten Periglazialraum. Im ehemaligen Urstromtal floß der Lausitzer Strom, ein System von verwilderten Flüssen und Bächen. Auf Dauerfrostböden konnten Niederschläge nicht versickern, so daß auch im Bereich gut durchlässiger Sande und Kiese ein oberirdischer Abfluß erzwungen wurde. Die zahlreichen radial angeordneten Tälchen liegen heute trocken, da mit dem Schwinden des Dauerfrostbodens zu Beginn der jetzigen Warmzeit, des Holozäns, eine gute Versickerung von Niederschlagswassern möglich wurde.

Alter und Entstehung der in die Moräne eingestauchten Sedimente sind mannigfaltig. Im Gebiet der bewaldeten Nordabdachung stehen vereinzelt tertäre Bildungen an. Sie treten zumeist in Form zerrissener Schollen auf und sind die bei weitem ältesten Sedimente des Jessener Raumes. Es handelt sich um Feinsande, Schluffe und Braunkohlen aus dem Miozän.

An der Südabdachung bezeugen mehrere aufgelassene Ziegeleigruben die Oberflächennähe von eng gebänderten Schluffen und Tonen. Diese Ablagerungen stammen aus einem großen elsterkaltzeitlichen Seebecken, der sogenannten Elbetalwanne im Gebiet von Torgau bis Dessau. Sie liegen stauchungsbedingt in den Jessener Oberbergen 80 bis 100 m über ihrem Ursprungsniveau.

Die verbreitet anstehenden Sande und Kiese entstammen überwiegend Flußablagerungen, die zum Teil präglaziales Alter haben, meist aber dem frühsaalekaltzeitlichen Berliner Elbelauf zugeordnet werden können. Die Elbe floß zu diesem Zeitpunkt, vor der Entstehung des Flämings, über Jessen direkt in Richtung Norden.

Besonders im Westteil des LSG kommt Geschiebelehm vor. Er wurde mit dem Niedertauen des Gletschereises abgelagert. Den Südrand des LSG bildet eine markante Erosionsstufe zur holozänen Aue der Schwarzen Elster.

Das LSG erfaßt die Bodenlandschaft der Arnsdorfer Berge, die entsprechend ihres geologischen Aufbaues eine Insel in den Niederungssanden der Bodenlandschaft der Elbe-Elster-Terrassen bilden.

Es dominieren Braunerden (podsolige Braunerden und Acker-Braunerden) bis Braunerde-Podsole aus Geschiebedecksand über Schmelzwassersanden. In den Randbereichen des LSG, und in Senken sind Gley-Braunerden bis Podsol-Gley-Braunerden entwickelt. Gley-Posdole sind an die Verbreitung geringmächtiger Flugsanddecken über Niederungssand gebunden. Dünen mit Regosolen bis Podsolen haben nur geringe Verbreitung.

Der Raum Jessen gehört zum stark kontinental beeinflußten Binnentiefland mit relativ niedrigen Niederschlagssummen von durchschnittlich 598 mm. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt 8,6° C. Der Südhang der Jessener Berge ist durch seine Sonnenscheinexponiertheit wärmebegünstigt. Ein Wärmeausgleich durch die Nähe zur Elsteraue und die leichte Bodenerwärmung kennzeichnen diesen LSG-Teil.

Pflanzen- und Tierwelt

Artenarme Kiefernforste mit Land-Reitgras, Draht-Schmiele und Heidelbeere in der Bodenschicht dominieren. Nur vereinzelt sind Laubgehölz-Randbepflanzungen vorhanden.

Auf den trockenen Standorten des Landschaftsschutzgebietes finden sich neben Borstgras, Silbergras und Heidekraut mehrere Habichtskrautarten, Sand-Segge, Gemeine Grasnelke, Heide-Nelke, Echtes Labkraut, Gemeine Schafgarbe, Zypressen-Wolfsmilch, Echter Thymian, Feld-Beifuß, Berg-Jasione, Reiherschnabel, Acker-Wachtelweizen und die gefährdete Kriech-Weide. Auf den wenigen feuchten Standorten, insbesondere auch in der Folgelandschaft des Tonabbaus, wachsen Flatter-, Glieder- und Knäuel-Binse sowie Wald-Simse, Kuckucks-Lichtnelke, Pfeifengras, Sumpf-Kratzdistel, Sumpf-Ziest, Schwarzfrüchtiger Zweizahn, Gilbweiderich, Blutweiderich und die gefährdeten Arten Wassernabel und Sumpf-Schafgarbe. An den Restgewässern der Tongruben entwickeln sich Bestände aus Schilf, Breit- und Schmalblättrigem Rohrkolben sowie Bruch- und Grau-Weide. Mehrere trockene und feuchtere Gebüschgruppen im Gebiet werden von Eingriffligem Weißdorn, Hunds-Rose, Schwarzem Holunder, Hasel, Korb-Weide, Hänge-Birke, aber auch Sanddorn, Quitte und Mahonie gebildet.

Eine strukturreiche Grünlandfläche mit überwiegend trockeneren Standorten und einer feuchten Pfeifengras-Binsen-Wiese im südlichen und zentralen Teil sowie einem dichten Adlerfarnbestand in der südöstlichen Ecke ist die ”Hirtenwiese”. Sie wird von älteren Stiel-Eichen, Rot-Buchen, Hänge-Birken und Kiefern umgrenzt.

Von den im LSG vorkommenden Säugetieren sind besonders Reh, Wildschwein, Rotfuchs und Dachs in den Waldgebieten sowie Feldhase, Wildkaninchen, Steinmarder und Mauswiesel in den offenen Bereichen zu nennen. Die insgesamt artenreiche Vogelwelt ist unter anderen durch Mäusebussard, Habicht, Bunt- und Schwarzspecht, Ziegenmelker, Kolkrabe, Heidelerche, Gartenbaumläufer und Kleiber im Waldgebiet sowie Hausrotschwanz, Steinschmätzer, Baumpieper, Neuntöter und Star in den offenen Bereichen vertreten. Auch wurden im LSG sporadische Bruten des bestandsgefährdeten Wiedehopfes festgestellt, zuletzt 1991. Von den Kriechtieren und Lurchen kommen in den trockenen Bereichen Zauneidechse und in den feuchteren Erd- und Knoblauchkröte, Teich- und Kammolch vor. Als wirbellose Tierarten sind im Gebiet besonders die Vertreter der Tagfalter (zum Beispiel Trauermantel), der Käfer (wie Leder-Laufkäfer, Walker und Nashornkäfer) und der Schnecken (beispielsweise Hain-Bänderschnecke) sowie der Heuschrecken (zum Beispiel Blauflügelige Ödlandschrecke) hervorzuheben. Der Nashornkäfer war früher häufig. Mit der Einstellung der Mostproduktion und der Kompostwirtschaft erfolgte der fast vollständige Zusammenbruch der Population.

Entwicklungsziele

Die Hauptattraktivität des Gebietes ist das außerordentlich prägende Landschaftsbild der Stauchendmoräne mit hervorragenden Aussichtsmöglichkeiten von den Jessener Bergen in die Elster- und Elbeaue. Die Offenhaltung dieser Sichten und sichtexponierten Flächen ist eines der wichtigsten Entwicklungsziele des LSG.

Die Erhaltung und die Entwicklung des Obst- und Weinanbaus sowie der Forstwirtschaft sind für die Sicherung der Charakteristik des Gebietes unbedingt erforderlich. Die ersten Ansätze sind mit neuaufgerebten Weinflächen sowie dem Obst- und Wein-Wanderweg geschaffen.

Eine schrittweise Umwandlung der artenarmen Kiefernforste in Waldgesellschaften, die der potentiell natürlichen Vegetation entsprechen, ist durchzuführen. Besonders die Waldgebiete am Südabhang müßten in einen wärmeliebenden Fingerkraut-Eichentrockenwald überführt werden. Aber auch die nördlicher gelegenen Waldgebiete sind schrittweise in naturnahe Stieleichen-Hainbuchenwälder umzuwandeln. Soweit die entstandenen Freiflächen an den Südhängen nicht für Obst- und Weinanbau wieder genutzt werden, könnten sie als Streuobstwiesen oder mit lockerer Gehölzvegetation entwickelt werden. Insgesamt sollte das LSG für einen ökologisch verträglichen Tourismus genutzt und weiter erschlossen werden.

Exkursionsvorschläge

Ausgehend von der Gaststätte ”Bergschlößchen” an der B 187 mit der gegenüber aufgestellten historischen Weinpresse kann das Gebiet über Rundwanderwege erschlossen werden. Diese Wege führen am Südhang durch aufgerebte Weinflächen und die verbliebenen Obstkulturen bis auf die höchste Erhebung, den Himmelsberg, von wo sich bei klarem Wetter eine ausgezeichnete Fernsicht über die Elsteraue und die Annaburger Heide bis zur Elbeaue bietet. Ausgedehnte Wanderungen können die nördlich angrenzenden Waldgebiete bis zur Hirtenwiese einbeziehen oder sogar die Glücksburger Heide erreichen.

Ein Besuch des Gebietes ist als Abstecher vom länderübergreifenden Elsterwanderweg möglich.

Verschiedenes

Weinbau auf den Jessen-Schweinitzer Bergen

Die Einführung des Weinbaus in der Jessener Gegend ist mit der Tätigkeit des Mönchsordens der Antoniter im frühen Mittelalter verbunden. Die erste urkundliche Erwähnung ”der agker uff dem Gorrenberge” ist von 1420 datiert. Im 15. und 16. Jahrhundert erreichte der Weinbau mit einer Fläche von 1 200 Morgen, das sind 300 ha, seine größte Ausdehnung. Auch Martin Luther soll ein Freund des Gorrenberger Weines gewesen sein. Mit der Unterschrift von Kurfürst Christian vom sächsischen Hof wurde am 23.4.1581 eine ”Churfürstlich Sächsische Weingebürgsordnung” herausgegeben, in der 26 verschiedene Tätigkeiten aufgeführt sind, die der Winzer das Jahr über zu leisten hatte. Nach dem Wiener Kongreß 1815, als das bisher sächsische Amt Schweinitz zu Preußen kam, ging der Weinbau ständig zurück. Nach dem II. Weltkrieg war der Weinbau auf den Jessener Bergen bis auf 1,25 ha fast verschwunden. Mitte der 70er Jahre wurde festgelegt, den Weinbau im Jessener Gebiet zu erhalten und insgesamt 3,2 ha mit den Sorten ”Riesling”, ”Müller-Thurgau” und ”Scheurebe” wieder aufzureben. Gegenwärtig wird der Weinbau von der Jessener Gartenbaugenossenschaft und den alteingesessenen Winzerfamilien Hanke und Zwicker/Döbelt aufrechterhalten. Während noch heute in Meißen die Trauben der Gartenbaugenossenschaft und des Weinausschanks Döbelts verarbeitet werden, keltert das Weingut Hanke seine Trauben im eigenem Keller und mit eigener Technik.

In einigen Gaststätten und Weinlokalen rund um die Jessener Berge wird dieser Wein heute angeboten.

veröffentlicht in:

Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts

© 2000, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISSN 3-00-006057-X

Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts - Ergänzungsband

© 2003, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISBN 3-00-012241-9

Letzte Aktualisierung: 18.11.2025