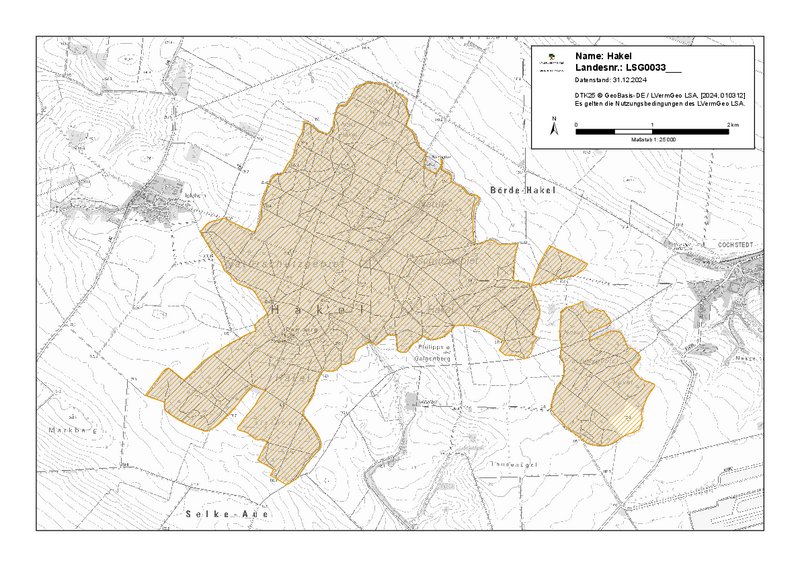

LSG Hakel

Größe: 1.366 ha

Codierung: LSG0033___

Landkreis: Harz (HZ), Salzlandkreis (SLK)

Verordnung vom 23.05.1939 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt der Regierung zu Magdeburg, Ausgabe A (1939)23 vom 10.06.1939

Gebietsbeschreibung

Das Landschaftsschutzgebiet besteht aus den benachbarten Waldgebieten Großer und Kleiner Hakel. Diese liegen inmitten der großflächig entwaldeten Löß-Ackerlandschaft in der Landschaftseinheit Nordöstliches Harzvorland zwischen Heteborn und Cochstedt nordwestlich von Aschersleben.

Der Hakel ist ein bewaldetes Gebiet, das zu 4/5 aus dem Großen Hakel und zu 1/5 aus dem Kleinen Hakel gebildet wird. Beide sind durch einen Ackerstreifen voneinander getrennt. Die kompakte Waldfläche ist in die umliegende offene Ackerlandschaft eingebettet. Durch die teilweise stark aufgelappte Fläche ergibt sich eine sehr hohe Grenzlinienlänge zur umgebenden Ackerlandschaft.

Morphologisch steigt der Hakel von etwa 170 über NN aus Nordosten zu einem Plateau auf 230 m über NN an, das von der Domburg überragt wird. Der Besucher empfindet jedoch nur die Domburg als bemerkenswerte Erhebung.

Die Wälder des Hakels beeindrucken durch ihre markanten Bestände der Trauben-Eiche, in denen vielfach die Mittelwaldstruktur noch gut zu erkennen ist. Die Rot-Buche tritt dagegen im heutigen Waldbild zurück.

Landschafts- und Nutzungsgeschichte

Aus der Beschreibung der Wald-, Wild- und Jagdgeschichte geht hervor, daß der Hakel um die Jahrtausendwende bedeutend größer gewesen sein muß. Die großen Rodungen waren etwa um 1300 abgeschlossen und in vielen Gegenden fielen die Siedlungen, vermutlich aufgrund von grassierenden Seuchen, wieder wüst.

Der Hakel wird 934 das erste Mal urkundlich erwähnt. Um 900 bis 1500 stand das Land unter der Herrschaft des Bistums Halberstadt, 1648 fiel es an den Brandenburgisch-Preußischen Staat, 1807 bis 1813 war es ein Teil des Königreichs Westfalen, danach fiel es wieder an Preußen zurück.

Der Name ”Hakel” leitet sich wohl von der deutschen Wurzelbezeichnung ”Hag” ab, die immer in Zusammenhang mit Wald, Busch oder Gesträuch gebraucht wurde. ”Hakelwald” wird dabei gleichgesetzt mit dem Begriff ”Hegewald”, also gehegter, geschonter Wald. Andererseits gibt es auch Begriffsdeutungen, die den Namen von den Worten Hag, Hagen oder Gehege ableiten, die alle Bezeichnungen der altgermanischen Malstätte, d. h. Gerichtsstätte, sind. Aus vor- und frühgeschichtlicher Zeit stammen drei Grabhügel der jungsteinzeitlichen Schurkeramikkultur und eine Befestigung unbekannter Zeitstellung. Letztere deutet auch darauf hin, daß das Gebiet des LSG damals weitgehend entwaldet war.

Von der Domburg, einer alten Ritterburg, die vermutlich im 13. Jahrhundert in die vor- und frühgeschichtliche Befestigung hineingebaut wurde (Ersterwähnung 1310), sind heute noch die Ruinenreste und ein tiefer Burggraben erhalten. Sie wurde als Raubritternest 1367 durch den Erzbischof Dietrich von Magdeburg mit den Städten Halberstadt, Quedlinburg und Aschersleben belagert. Vor der Verwüstung der Burg gaben die Ritter jedoch das Raubgut zurück und zahlten eine Strafe. Nach wechselnden Besitzverhältnissen war die Burg noch 1496 erhalten. Wann sie verwüstet oder aufgegeben wurde, ist nicht bekannt.

Geologische Entstehung, Boden, Hydrographie, Klima

Der Hakel gehört neben dem Huy und dem Fallstein zu den herzynisch streichenden Höhenrücken des nördlichen Harzvorlandes. Das Hakelplateau liegt bei etwa 230 m über NN und erreicht mit der Domburg (245 m über NN) seinen höchsten Punkt. Der Untergrund des LSG wird überwiegend von Gesteinen des Unteren Muschelkalks gebildet, der im Hakelsattel großflächig oberflächennah ausstreicht. Im Bereich Hakelforst und südlich der Domburg kommen an der zentralen Scheitelstörung der Hakelstruktur Röttone an die Oberfläche. Die Muschelkalk- und Rötgesteine werden von einer geringmächtigen Lößdecke überzogen.

Eingeschaltet in die Schichtenfolge des Röts, finden sich lösliche Gesteine in Form von Karbonaten und Sulfaten (Dolomit, Anhydrit/Gips). Mindestens seit dem Tertiär unterliegen diese Schichtglieder einer intensiven Auslaugung, die sich an der Oberfläche durch Karsterscheinungen manifestiert. Einen Hinweis auf das Alter der Verkarstungsprozesse geben die lokal noch vorhandenen Ausfüllungen mit tertiären Sanden und Tonen. Das heutige Verkarstungsrelief zeigt eine deutliche Abhängigkeit des anstehenden Gesteins. Im weicheren Röt finden sich Erdfälle in Form flacher Senken. Das Verbreitungsgebiet des Unteren Muschelkalks ist dagegen durch steil abfallende Dolinen mit Durchmessern bis zu mehreren zehn Metern gekennzeichnet.

Der Hakel liegt auf der Cochstedter Löß-Hochfläche, die zu den tschernosembetonten Löß-Landschaften Sachsen-Anhalts gehört. In den nordöstlichen Randlagen des Waldgebietes sind Parabraunerde-Tschernoseme aus Löß entwickelt. Auf der überwiegenden Fläche der Hänge sind humose Parabraunerden bis Tschernosem-Parabraunerden aus Löß über lehmig-tonigen Fließerden und über grusigem Schutt, seltener über anstehendem Gestein, ausgebildet. Das Vorkommen von Braunerde-Rendzinen und Braunerden aus tonigem Löß und Bergton über Fließerden und Gestein beschränkt sich auf die Hänge der Seitentäler und die Kammlage.

Charakteristisch für den Hakel mit seiner Lage im Regenschatten des Harzes sind geringe jährliche Niederschlagssummen zwischen 500-525 mm. Im zentralen Waldgebiet um die Domburg kann aber durch örtlich begrenzte Gewitterregen mit durchschnittlichen Niederschlägen bis 600 mm gerechnet werden. zwischen 8-9 oC schwankt die mittlere Lufttemperatur im Jahr. Im Januar liegt sie bei 0 oC, im Juni zwischen 17-18 oC.

Pflanzen- und Tierwelt

Die Waldvegetation des Hakels wird nahezu ganzflächig von Laubwäldern gebildet. Die Leitgesellschaft ist der lindenreiche Eichen-Hainbuchenwald (Galio sylvatici-Carpinetum betuli). Auf oberflächig leicht versauerten Standorten stockt als spezielle Ausbildung ein Waldreitgras-Eichen-Lindenmischwald mit Seidelbast, Maiglöckchen, Verschiedenblättrigem Schwingel und Nickendem Perlgras. Nährstoffreiche Standorte besiedelt die Ausbildung des Braunwurz-Eichen-Lindenmischwaldes, in dem der Sanikel vorkommt. Neben einer Hainrispengras-Ausbildung auf leicht stauenden Standorten mit dominierender Trauben-Eiche in der Baumschicht tritt auf Lößschleierstandorten über tonigen, wasserstauenden Röttonen und Kalkmergeln eine Bingelkraut-Ausbildung mit den kalkliebenden Arten Waldgerste, Rauhes Hartheu, Breitblättrige Sitter und Erdbeer-Fingerkraut auf. Auf Rendzinen der aus Muschelkalk aufgebauten Domburg ist ein Leberblümchen-Buchenwald ausgebildet. Dieser Waldtyp und eine Fingerkraut-Ausbildung des Eichen-Lindenmischwaldes leiten zu den Fingerkraut-Eichenwäldern über, wie sie vor allem im Kleinen Hakel angetroffen werden. Diese Wälder sind durch Weißes Fingerkraut, Ebensträußige Margerite, Schwarze Platterbse, Färberscharte, Zypressen-Wolfsmilch und Weidenblättrigen Alant gekennzeichnet. Geringere Flächenanteile werden von Nadelforsten eingenommen.

Im Hakel wurden über Jahrzehnte intensive wildbiologische Untersuchungen, insbesondere am Dam- und Rehwild, aber auch an Feldhase, Rotfuchs, Schwarzwild sowie Dachs und anderen Marderartigen durchgeführt. Weitere Studien widmeten sich dem Eichhörnchen sowie den Kleinsäugergesellschaften.

Der Große und der Kleine Hakel zeichnen sich durch einen außerordentlichen Greifvogelreichtum aus; über die Bestandsdynamik liegen lange Zeitreihen vor. Neben dem Rotmilan, für den das Gebiet auch einen bedeutenden Überwinterungsplatz darstellt, kommen Schreiadler, Wespenbussard, Habicht und Schwarzmilan als Brutvögel vor. 1995 erfolgte hier die erste erfolgreiche Brut des Zwergadlers in Deutschland.

Insgesamt sind bis 1992 97 Arten als Brutvögel nachgewiesen worden. Davon schreiten 75 Arten regelmäßig zur Brut. Hervorhebenswert sind neben den Greifvögeln Waldkauz, Waldohreule, Mittelspecht, Hohltaube und Kolkrabe. Waldschnepfe, Grauspecht, Zwergschnäpper und Sperbergrasmücke sind brutverdächtig bzw. gelegentliche Brutvögel.

Durch Nahrungsanalysen sind sowohl die Bedeutung der umgebenden Feldflur als Nahrungshabitat als auch die gravierenden Folgen der Intensivierung in der Landwirtschaft auf die Beutetiere, insbesondere den Feldhamster, dokumentiert.

Neben den Wirbeltieren liegen auch für eine größere Zahl wirbelloser Tiergruppen faunistische Daten vor, so daß der Hakel zu den am besten bearbeiteten LSG des Landes gezählt werden kann. Zu nennen sind unter anderem Weichtiere, Tausendfüßler, Hundertfüßer, Webspinnen, Weberknechte, Pseudoskorpione, Köcherfliegen, Libellen, Wanzen, Zweiflügler, Schmetterlinge, Blattwespen, Wasserkäfer, Rüsselkäfer, Marienkäfer, Kurzflügler, Blatthornkäfer und Laufkäfer.

Auffallend ist der insgesamt hohe Anteil thermophiler und südeuropäisch verbreiteter Arten, die als Leitarten des lindenreichen Eichen-Hainbuchenwaldes gelten können. Durch das Vorkommen von Aegopinella minor und Euomphalia strigella weist beispielsweise die Schneckenfauna einen subkontinental-pontischen Charakter auf.

Entwicklungsziele

Da das LSG „Hakel“ flächengleich mit dem Naturschutzgebiet „Hakel“ ist, bestimmen die fachlichen und rechtlichen Bestimmungen für das Naturschutzgebiet die Entwicklungsziele des Gebietes. Nach den Darstellungen im Buch „Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts“ wird der Zustand der Wälder im Naturschutzgebiet als gut eingeschätzt. Entsprechend der Verordnung des NSG sind die Termine der naturnahen Waldbewirtschaftung zu sichern. 33,69 ha des Gebietes sind als Totalreservat der ungestörten natürlichen Entwicklung vorbehalten. Besonderer Wert soll auf die Entwicklung geschlossener Waldmäntel gelegt werden. Als Voraussetzung für einen individuenreichen Greifvogelbesatz muß das landwirtschaftlich genutzte Umland einen höheren Anteil von Dauerfutterflächen aufweisen. Bodenabbau und Windkraftanlagen im näheren Umfeld des Europäischen Vogelschutzgebietes und Europareservates sind mit den Zielen des NSG nicht vereinbar. Auf der Grundlage der Schutz- und Entwicklungsziele sollte eine Erweiterung des LSG auf die angrenzenden Agrarflächen geprüft werden.

Exkursionsvorschläge

Die Waldgebiete des Hakel dürfen wegen ihres Schutzstatus als Naturschutzgebiet nur auf den Wegen betreten werden. Bei individuellem Besuch des Gebietes sind die Ge- und Verbote für das Reservat zu beachten. Von größeren Gruppenbesuchen sollte wegen der Störanfälligkeit des Gebietes Abstand genommen werden.

Als Wanderung empfiehlt sich der Weg durch den Hakel von Cochstedt nach Heteborn und zurück in nördlicher Umgehung des Waldgebietes. In Cochstedt befindet sich eine im Kern gotische Kirche mit spätgotischem Flügelaltar (Anfang 16. Jahrhundert) und Sakramentsnische (1513) sowie in Heteborn eine barocke Kirche mit schlichter Ausstattung aus der Entstehungszeit.

Für die Beobachtung von Greifvögeln sind die Feldwege nördlich des Hakel besonders geeignete Standorte für die Aufstellung der Spektive.

Etwa 2,5 km nordöstlich von Heindorf befindet sich die obere Hakelberg-Quelle, ein hydrogeologisches Objekt. Die Quelle tritt aus dem Röt-Sandstein aus.

Verschiedenes

Geschichte der Forstverwaltung

Nach dem Westfälischen Frieden von 1648 wurde das Fürstentum Halberstadt säkularisiert und an das Kurhaus Brandenburg übergeben. Bald darauf wurde von Kurfürst Friedrich Wilhelm in Gröningen ein ”wohl Löbl. Forst-Ambt verordnet und bestellt, welches in dem benanten Halberstädtischen Fürstenthum und zugehörigen Graffschaften über die darinnen sämbtlich sich befindenden Wälder, Forsten, Höltzungen, und Jagden die Inspection und dirigirung haben solte”. Erster Königlich-Preußischer Oberforstmeister war 1687 Friedrich Wilhelm von Kallnein. Seine Vorgänger in der Forstverwaltung waren Joachim von Steinecker (1637 in den Adelsstand erhoben) und Andreas Prillwitz (gestorben 1673).

Seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde der Hakel vom Forstamt Thale verwaltet, das wohl zeitweise in Stecklenberg untergebracht war. In der Holz-, Mast- und Jagdordnung von 1743 sind die Maßnahmen zur Holznutzung, zum Wert und Verkauf fixiert. Als Kuriosität sei erwähnt, daß es wegen des unerlaubten Pflückens der Haselnüsse und der Laubentnahme im Hakel wiederholt zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen den Forstbeamten und der Bevölkerung umliegender Orte kam. 1779 wurde das abgedruckte ”Publicandum” veröffentlicht. Nach der Holz-, Mast- und Jagdordnung von 1743 hatten die Forstbeamten und Holzarbeiter einen Eid zu schwören. Es gab einen ”Haide-Reiter-Eid” einen ”Haide-Läufer-Eid” und einen ”Holz-Hauer-Eid”.

Letzterer hatte folgenden Wortlaut: ”Ich N.N. schwöre hiermit zu Gott dem Allmächtigen einen leiblichen Eid, daß, nachdem ich in den N. Gehölzen zum Holzhauer auf- und angenommen worden, ich mich dabei getreu und redlich verhalten, insonderheit aber, wo ich an jemandem Untreu oder Eigennutz verspüren würde, solches der Königl. Krieges- und Domainen-Cammer und dem Forst-Amte sofort ungescheuet anmelden, dagegen, was mir von dem Herrn Ober-Forstmeister und anderen über diese Gehölze gesetzten Forst-Bedienten an allerley Holze niederzuhauen angewiesen wird, solches von der Erde umhauen, die größesten Bäume also fällen, daß sie im Niederfallen dem andern Holze soviel möglich keinen Schaden thun können, auch keinen Baum eher zu Klafter- und Malterholz oder sonsten fällen, als bis er von dem Beamten und Haide-Reiter angewiesen und angeschlagen, das Klafter-, Malter-, Axten- und Bartenholz in rechter Länge, und wie mir von dem Forst-Amte das ordentliche Maaß ausgestellt werden wird, wie auch das sogenannte Schiffholz, so wie es üblich, hauen, schlagen, rechte Klafter, Malter und Bunde machen, in die Höhe und Länge setzen, dabei aber mit dem Haide-Reiter richtige Kerb-Stöcke oder Bücher halten, auf selbige alles und jedes Holz, so ich Woche über hauen und schlagen werde, richtig aufschneiden oder einschreiben lassen, und solche so lange an mich behalten, und sonst an niemand aushändigen, als bis sie bei Abnahme der Forst-Rechnung von dem Königl. Forst-Amte mir abgefordert werden, in den Gehauichten eine der Holz-Ordnung gemäße Anzahl Laß-Reiser stehen lassen, die jungen Eichen und wilden Obstbäume, auch Espen, ausputzen, und niemanden mit dem Holzschlagen, Hauen und Setzen vervortheilen, auch darunter weder Geschenke noch Gaben nehmen, oder mir selbst davon einigen Vortheils und Genusses heimlich oder öffentlich nicht anmaßen, keinen Feierabend mit nach Hause nehmen, noch von den Meinigen holen, sondern an dem geordneten Lohne mich begnügen lassen, und mich überall nach Inhalt der Holz-Ordnung treu und ehrlich bezeigen will. So wahr mir Gott helfe durch seinen Sohn Jesum Christum.”

Im Jahre 1817 wurden nach süddeutschen Vorbildern Oberförster, Revier- und Unterförster eingesetzt. Da sich dieses System nicht bewährte, setzte in den Jahren 1819/20 die Entwicklung des Oberförstersystems ein, bei dem der Oberförster der entscheidende Forstbeamte der unteren Ebene ist. Die Oberförster waren seit 1830 verantwortliche Verwalter des forstfiskalischen Vermögens innerhalb ihres Oberförsterei-Reviers, das sie nach den gesetzlichen und administrativen Vorschriften und genehmigten Etats- und Wirtschaftsplänen sowie unter der Aufsicht und Oberleitung der Regierung und der Forstinspektoren verwalteten. Aufgabe der Unterförster war die Ausführung der Betriebsarbeiten in den Forsten und aller damit zusammenhängenden Geschäfte wie beispielsweise die Leitung des Holzeinschlags, der Kultur- und Wegebauarbeiten sowie die Entlohnung der Waldarbeiter.

Wald-, Wild- und Jagdgeschichte

Im Jahre 1602 ließ Bischof Heinrich Julius den Hakel vermessen. Es gab zu dieser Zeit noch 40 Privathölzer von insgesamt 2 088 Morgen Fläche sowie einen königlichen Besitz von 3 172 Morgen. Mit einigen anderen Feldgehölzen zusammen betrug die Hakelfläche damals etwa 6 000 Morgen, das entspricht 1 500 ha.

Während des Dreißigjährigen Krieges haben die Holzbestände des Hakels stark gelitten. Aufgrund einer Verordnung des Großen Kurfürsten bestimmte der Rat der Stadt Cochstedt 1668, daß Brautleute, ehe sie getraut wurden, vorher eine Anzahl Bäume im Hakel in der Ratsforst zu pflanzen hätten. 1721 wurde diese Verpflichtung aber durch Zahlung eines Talers in die Forstkasse abgelöst.

Fietling, Westernholz und Lindholz verschwanden zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Noch 1781 hatten Fietling (384 Morgen) und Westernholz (204 Morgen) die gleiche Größe von 1602. Der letzte Bestand des Fietling wurde um 1860 abgeholzt. Weitere Rodungen erfolgten. Das Gelände der heutigen Gaststätte ”Waldfrieden” war Hakeborner Privatbesitz und wurde 1919 gerodet. Nach dem I. Weltkrieg fielen das Egeln’sche Klosterholz (150 Morgen zwischen dem Großen und Kleinen Hakel) sowie das von Oppen’sche Holz im Kleinen Hakel der Axt zum Opfer. Die geschlagenen Eichen dienten zur Ableistung der Kriegsschulden gegenüber der Entente.

In der gesamten historisch dokumentierten Zeit spielte die Eiche im Hakel eine besondere Rolle. Über das wertvolle Nutzholz des Hakel wird zum Beispiel aus dem Jahre 1843 berichtet: ”Den höchsten Reinertrag zieht der Staat aus den ganz mit Eichen bestandenen, ringsum von den fruchtbarsten aber ganz holzarmen Gebieten umgebenen Heteborner oder Hakelrevier von 5 500 Mrg. 13 R., indem dessen Reinertrag nach dem Etat pro 1839/41 zu 10,950 Thlr. incl. 1,017 ½ Thlr. Gold (etwas über 2 Thlr. pro Mrg.) veranschlagt ist, die wirkliche Einnahme sich aber bei den sehr gestiegenen Holzpreisen wohl noch höher belaufen mag.”

Die Eichenwälder des Hakel wurden seit eh und je für die Waldweide genutzt. 1722 trieb die Gemeinde Heteborn ihre Schweine für 20 Taler zur Aufnahme der Sprengmast in den Hakel. Die Gemeinde besaß auch am Fietling und am Westernholz Hütungsrechte. Zum Schutz vor zu starker Behütung wurde als Bestandteil der Holz-, Mast- und Jagdordnung 1774 ein Rescript erlassen. Im Jahre 1788 kam es zum Eintrieb von 300 Stück Rindvieh aus umliegenden Orten. Noch 1808 wurden Regelungen zur Eichen- und Buchenmast in der Holz-, Mast- und Jagdordnung erlassen. Die Waldweide mit Rindern endete zu Beginn des 19. Jahrhunderts und ist auch seit Mitte bis Ende des vorigen Jahrhunderts mit Schweinen nicht mehr üblich.

Im Verlauf des 10. bis 12. Jahrhunderts hörten der Harz und die umliegenden Waldungen auf, königlicher Bannforst zu sein und gingen in die Hände des geistlichen oder weltlichen Fürstentums als Lehen über. Das Recht des Wildbanns, die Hohe Jagd, wurde Bischof Arnulph von Halberstadt mit einer Urkunde aus dem Jahre 997 durch Kaiser Otto III. unter anderem für die Wälder das Hakels verliehen.

Über den Wildreichtum im Hakel informiert ein Streckenergebnis aus dem Jahre 1590. An drei Tagen wurden damals 185 wilde Schweine abgefangen. Bischof Heinrich Julius erließ 1589 ein Jagdedikt, in dem bekannt gemacht wurde, daß er ”in allen Gehägen in Sonderheit im Hakel, Hägesäulen errichtet habe, vor denen jedermann beim Jagen kehrt zu machen habe”. Eine weitere Jagdordnung wurde bereits 1603 erlassen. An diesen Aktivitäten ist die besondere Stellung der Jagd in der damaligen Zeit ablesbar. Durch die hohe Wilddichte wurde auch erheblicher Wildschaden verursacht. So wurde versucht, die Domherren durch Schenkung von Wild, so im Jahre 1604 von 14 wilden Schweinen, für die eingetretenen Schäden zu beschwichtigen. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hörten die Hetzjagden auf, an ihre Stelle traten die Parforcejagden. Der Hakel eignete sich jedoch nicht für letztere. Über die Jahre 1648 bis 1945 gibt es zahlreiche Angaben zur Jagd und zu den Jagdstrecken in der Literatur.

In den ersten Jahren nach 1945 waren die Jagdverhältnisse im Hakel, wie auch anderswo, völlig ungeordnet. Es wurde mit Waffen und Schlingen gewildert. Polizei-Jagdkommandos, Soldaten der sowjetischen Besatzungstruppen und Jäger aus dem Institut für Kulturpflanzenforschung führten die Jagd durch. Bereits in diesen schweren Jahren wurden von Hans Stubbe, dem damaligen Direktor des Instituts für Kulturpflanzenforschung Gatersleben, alle Anstrengungen unternommen, um den Hakel als forstbotanisches und forstzoologisches Forschungs- und geschlossenes Wildeinstands- und Jagdgebiet zu erhalten. 1956 wurde der Hakel Rehwild-Forschungsgebiet, 1962 wurde eine ”Verfügung über die Ordnung der Wildforschungsgebiete” erlassen.

veröffentlicht in:

Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts

© 2000, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISSN 3-00-006057-X

Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts - Ergänzungsband

© 2003, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISBN 3-00-012241-9

Letzte Aktualisierung: 18.11.2025