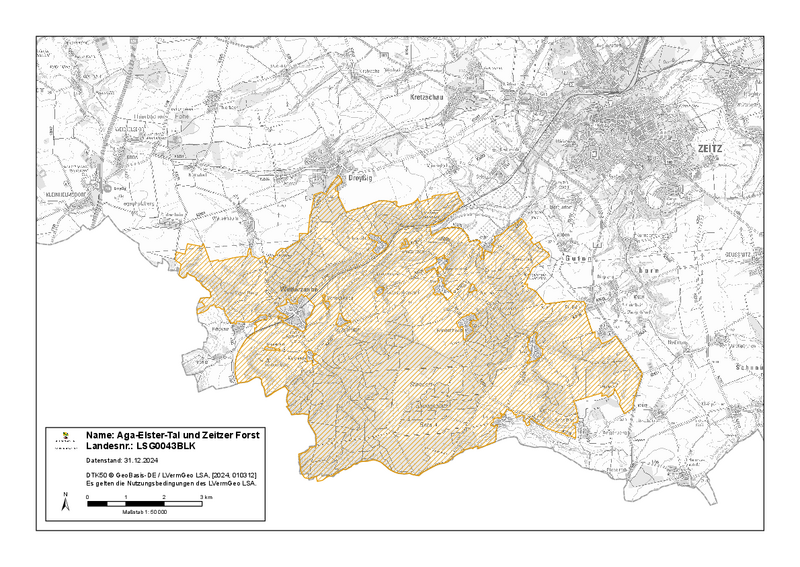

LSG Aga-Elster-Tal und Zeitzer Forst

Größe: 5.100 ha

Codierung: LSG0043BLK

Landkreis: Burgenlandkreis (BLK)

Verordnung vom 31.07.1998 (PDF)

veröffentlicht: Wochenspiegel - Offizielles Mitteilungsblatt des Burgenlandkreises (1998)32 vom 05.08.1998

Gebietsbeschreibung

Das LSG liegt im äußersten Süden des Landes Sachsen-Anhalt an der Grenze zu Thüringen. Es gehört zu den beiden Landschaftseinheiten Zeitzer Buntsandsteinplateu und Weiße-Elster-Tal.

Charakteristisch für das Gebiet ist eine ausgesprochene Hügellandschaft, deren höchste Erhebung die Grabeholzhöhe mit 299 m ü. NN ist. Höhenunterschiede von bis zu 140 m treten auf. Das LSG umfaßt die tiefeingeschnittenen Täler der Weißen Elster und der Aga sowie die angrenzenden Hochflächen, die teilweise bewaldet sind, so daß ein großer Reichtum an verschiedenartigen Landschaftsbildern vorherrscht.

Landschafts- und Nutzungsgeschichte

Landschafts- und Nutzungsgeschichte

Die Landschaft wurde sehr früh besiedelt und im Zuge der Besiedlung auch entwaldet. Lediglich im zum LSG gehörenden Teil südlich von Zeitz blieben einige Wälder im Elster- und Agatal erhalten. Aus dem 11. Jahrhundert stammt vermutlich die Haynsburg als deutsche Burgsiedlung, die sich seit dem 13. Jahrhundert im Besitz der Zeitz-Naumburger Bischöfe befand. In Droyßig befindet sich eine im 13. Jahrhundert erbaute Niederungsburg mit einer Parkanlage.

Während die Landschaft um Zeitz im Zuge der allgemeinen Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den verstärkt im Tagebau betriebenen Braunkohlenbergbau stark beeinflußt wurde, blieben die eingeschnittenen Täler der Weißen Elster und der Aga davon verschont. Die Energie des fließenden Wassers wurde seit langem an beiden Flüssen zum Antrieb von Wassermühlen genutzt, unter anderem Lonziger Wassermühle, Johannismühle, Neumühle Sautzschen.

Auch die auf der Ebene immer intensiver betriebene Landwirtschaft beeinträchtigte die Landschaft und ihre Lebensgemeinschaften, so daß die bewaldeten Täler ein Rückzugsgebiet für Tier- und Pflanzenarten bildeten. Jedoch wurden auch diese Wälder durch die forstliche Nutzung beeinflußt, insbesondere durch das Einbringen standortfremder Baumarten.

Geologische Entstehung, Boden, Hydrographie, Klima

Der Untergrund im LSG wird zum größten Teil aus Gesteinen des Unteren, im Südosten auch des Mittleren Bundsandsteins aufgebaut. Der Buntsandstein wird in mehreren Aufschlüssen sichtbar, so bei Haynsburg, zwischen Droßdorf und Ossig sowie ganz besonders in den aufgelassenen Steinbrüchen bei Droyßig und am linken Elsterhang oberhalb des Bahnhofs Haynsburg. Nur bei Wetterzeube tritt ein isoliertes Vorkommen von Plattendolomit des unterlagernden Zechsteins zutage. Auf den Hochflächen wird der Buntsandstein durch tertiäre Kiese, Sande und Tone bedeckt. Als Relikte ehemaliger Tertiärbedeckung finden sich stellenweise Tertiärquarzite, die als erdgeschichtliche Zeugen Naturdenkmale darstellen und dementsprechend geschützt sind, wie zwischen Droyßig und Wetterzeube oder bei Staudenhain. Die Elster- und die Saalekaltzeit hinterließen Geschiebemergel und Schmelzwassersande und -kiese, die jedoch nur noch auf kleinen Flächen von der Abtragung verschont blieben. Nahezu durchgehend ist dagegen auf den Hochflächen der weichselkaltzeitliche Löß verbreitet. Die jüngsten Ablagerungen sind sandig-kiesige und schluffige Bildungen des Holozäns in der Elsteraue und ihren seitlichen kleinen Tälern.

Entsprechend der bodenlandschaftlichen Gliederung lassen sich zwei Gebiete unterscheiden: das Elstertal mit Auenschluff-Vega und die Hochflächen zu beiden Seiten der Elster. Hier dominieren Böden aus Löß: Parabraunerden und Böden mit Stauvernässung (Braunerde-Pseudogleye). Die Seitentäler der Elster enthalten Abschlämmmassen von den umgebenden Hochflächen und Talhängen, auf denen Kolluvialböden ausgebildet sind. Auf den Hängen sind über unterem Buntsandstein Parabraunerden und seltener Braunerde-Pseudogleye aus skeletthaltigem Löß über tonigen Fließerden entwickelt, die zum lößbeeinflußten Ostthüringer Buntsandstein-Hügelland überleiten.

Größtes Fließgewässer im LSG ist die Weiße Elster, die hier der alten tertiären Landabdachung von Südwest nach Nordost folgt und ab Schleckweda in einer nur 100 m breiten Taleinengung, der ”Thüringer Pforte”, fließt. Die Aga und weitere Nebengewässer der Weißen Elster, wie der Dielzschenbach, weisen eine starke Strömung infolge des großen Gefälles zum Elstertal auf. Stehende Gewässer sind ein Stauweiher im Wald sowie ein Teich bei Ossig neben einer Reihe kleinerer Tümpel, die zum Teil periodisch austrocknen, sowie das Elsteraltwasser bei Wetterzeube.

Das Klima im LSG ist wärmebegünstigt und relativ niederschlagsarm. Im langjährigen Mittel wurden in Zeitz 575 mm Niederschlag und 8,6 °C Jahresmitteltemperatur gemessen, wobei die Niederschläge nach Südosten geringfügig auf etwa 630 mm ansteigen. Das etwas feuchtere und kühlere Klima des Elstertales hebt sich von dem wärmeren und trockeneren Klima der Hochebene ab. Das Tal gewinnt dadurch an Bedeutung als Lebensraum für feuchtigkeitsliebende Arten.

Pflanzen- und Tierwelt

Die ehemals natürlichen Laubwälder sind in Resten als Eichen-Hainbuchenwälder im Grabeholz und an den Forsträndern, als Eichen-Birken-Wälder auf den gebleichten Waldböden des Ratsches, des Guteborntales und des Zeitzer Forstes sowie als wärmeliebende Hügellandausbildung des Traubeneichen-Winterlinden-Hainbuchenwaldes an den südlichen Hängen des Kalten Grundes und des Probsteiholzes vorhanden. Bei durchgeführten Aufforstungen wurden teilweise standortfremde Baumarten, besonders Nadelhölzer wie Fichte, Kiefer und Lärche, angepflanzt. Der Zeitzer Forst stellt das größte, relativ gering erschlossene Waldgebiet im Süden Sachsen-Anhalts dar. An den Hängen der Taleinschnitte stocken Eschen-Ahorn-Schluchtwälder, im Agatal findet sich Erlen-Eschenwald. In der Elsteraue sind noch Reste der ursprünglichen Weichholzaue als Pappel-Weiden-Auengehölze erhalten.

Größere Flächen des LSG sind waldfrei. Mit Feldgehölzen und Hangrestwäldern sind die landwirtschaftlich genutzten Feldfluren strukturiert. Grünland ist nur in der Elsteraue als artenarmes Wirtschaftsgrünland vorhanden.

In den noch erhaltenen naturnahen Eichen-Hainbuchenwäldern der Hochebene kommen neben den bestandsprägenden Baumarten Stiel-Eiche und Hainbuche auch Gemeine Esche, Winter-Linde und Hasel vor, während in der Feldschicht Echte Sternmiere, Scharbockskraut, Busch-Windröschen, Wald-Veilchen, Wald-Ziest und Rasen-Schmiele dominieren. Die Hänge der Taleinschnitte sind von Eschen-Ahorn-Schluchtwäldern bestanden (Gemeine Esche, Berg-Ahorn). Im tiefeingeschnittenen Agatal stockt ein Erlen-Eschenwald, in dem neben Großer Brennessel, Kleb-Labkraut und Rasen-Schmiele teilweise auch eine anspruchsvolle Bodenflora mit Hohlem Lerchensporn, Märzenbecher, Aronstab, Einbeere, Türkenbund-Lilie und Echtem Lungenkraut vorkommt. Daneben sind auch Vorkommen von Rippenfarn, Siebenstern, Eichen-Lattich, Keulen-Bärlapp, Wald-Geißbart, Winter-Schachtelhalm, Christophskraut, Bleichem Waldvöglein, Fransen-Enzian und Knolligem Rispengras bekannt. Auf den Wirtschaftswiesen im Agatal findet sich, allerdings in stark rückgängiger Zahl, die Herbstzeitlose.

Die stark gegliederte Landschaft des LSG bietet ein differenziertes Lebensraumangebot für eine artenreiche Fauna. In den Wäldern kommen die allgemein verbreiteten jagdbaren Säugetierarten, wie Wildschwein, Reh, Rotfuchs, Dachs, Iltis, Baum- und Steinmarder vor. Wie anderswo ist auch hier der Bestand des Feldhasen stark rückgängig. Neben Igel und Maulwurf sind als Vertreter der Kleinsäugerfauna Haus- und Gartenspitzmaus sowie Haselmaus ebenso nachgewiesen wie Mops- und Fransenfledermaus sowie Großes Mausohr.

In den Wäldern und Gehölzen des LSG brüten die Greifvögel Mäusebussard, Rot- und Schwarzmilan, Habicht und Turmfalke, aber auch die typischen Vertreter der Spechte, wie Schwarz-, Bunt-, Grau- und Grünspecht sowie Wendehals. Von Süden reicht das Areal des Sperlingskauzes bis in das Gebiet. In der Elsteraue wurden neben Stockenten auch Bleß- und Teichrallen sowie Zwergtaucher und als Durchzügler der Flußuferläufer nachgewiesen. Außer der verbreiteten Bachstelze und der im Grünland der Aue vorkommenden Schafstelze finden sich an der Aga auch die Gebirgsstelze und vereinzelt der Eisvogel.

In einigen feuchten Hang- und Schluchtwäldern des LSG wird der im Gebiet stark gefährdete Feuersalamander gefunden. Von den weiteren Lurcharten sind Gras-, Moor- und Teichfrosch, Erdkröte sowie Berg- und Kammolch zu nennen. Die Kriechtiere sind besonders durch Waldeidechse und Blindschleiche vertreten, jedoch werden auch Ringel- und Glattnatter sowie ganz selten die Kreuzotter beobachtet.

Nach der eingetretenen Verbesserung der Wassergüte leben in der Weißen Elster auch wieder anspruchsvolle Fischarten wie Döbel, Hasel und Gründling. Insgesamt werden 27 Fischarten für das Einzugsgebiet der Weißen Elster genannt, die im Zeitraum nach 1992 nachgewiesen worden sind. In der Aga, einem Mittelgebirgsbach, sind von der ursprünglichen Fischfauna nur noch Schmerle und Dreistachliger Stichling vorhanden, während Bachforelle, Bachneunauge, Groppe und Ellritze infolge der Gewässerbelastung durch die Landwirtschaft verschwunden sind.

Entwicklungsziele

Das vorrangige Entwicklungsziel besteht in der Erhaltung bzw. Verbesserung der Auenlandschaft an der Weißen Elster sowie des tiefeingeschnittenen Kerbtales der Aga und der Wälder mit ihren unterschiedlichen natürlichen Waldgesellschaften.

Das bedeutet insbesondere die Vermeidung jeglichen direkten oder indirekten Einleitens von Schad- und Nährstoffen in die Weiße Elster und die Aga. Sämtliche Abwassereinleitungen, auch außerhalb des LSG, dürfen nur nach vollständiger Reinigung erfolgen. Das Grünland der Aue sollte extensiv bewirtschaftet werden, um einerseits ein Nährstoffeindringen in die Gewässer zu vermeiden und andererseits wieder einer artenreiche Wiesenvegetation Regenerationsmöglichkeiten zu geben.

In den Wäldern sind schrittweise die standortfremden Baumarten zu entnehmen und durch Baumarten zu ersetzen, die der potentiell natürlichen Vegetation entsprechen. Insbesondere auf der Hochfläche sind die forstlich beeinträchtigten Eichen-Hainbuchenwälder wieder in einen naturnahen Zustand zurückzuführen. In der Elsteraue ist die Entwicklung der Weichholzaue zu fördern, ohne den Offenlandcharakter weiter Teile der Aue zu verändern.

Exkursionsvorschläge

Im LSG gibt es eine Vielzahl von Wanderrouten unterschiedlicher Ausdehnung, die das Gebiet erschließen und die unterschiedlichen Landschaftsräume berühren. Sie werden in älteren und neueren Broschüren ausführlich beschrieben.

Zeitz war seit 967 Bischofssitz. Als dieser 1028 nach Naumburg verlegt wurde, verblieb auf dem Domhügel, ursprünglich wohl eine königliche Burg, ein Kollegialstift. Allerdings residierten die Naumburger Bischöfe seit dem späten 13. Jahrhundert zeitweilig auch wieder in Zeitz. Die Stadt war im Hoch- und Spätmittelalter ein wichtiger Handelsplatz am Übergang über die Weiße Elster. Zeitz scheint eine der ältesten deutschen Städte zu sein, denn die schon 1147 Civitas genannte Oberstadt mit der Marktkirche St. Michael, 1229 erweitert durch einen Neumarkt, ist offenbar jünger als die unterhalb der Bischofsburg bestehende Unterstadt mit ihrem ältesten Markt.

Anstelle des von Städten wie Naumburg und vor allem Leipzig angezogenen Fernhandels fand die Stadt schon im späten 18. Jahrhundert mit der Textilfabrikation ein neues Auskommen, ein Jahrhundert später waren es unter anderem die Kinderwagenherstellung und die chemische Industrie, die der Stadt zu neuer Blüte verhalfen.

Als kulturhistorische Sehenswürdigkeiten sind unbedingt das Schloß und der Park in Droyßig zu nennen. Diese im 13. Jahrhundert errichtete ehemalige Niederungsburg wurde im 16., 17. sowie im 19. Jahrhundert umgebaut, so daß man Zeugen der verschiedenen Baustile, wie Renaissance, Barock oder Neugotik, am Schloß findet. Im Dachgebälk dieses Schlosses befand sich lange Zeit eines der größten Sommerquartiere des Mausohrs in Mitteldeutschland, einer stark gefährdeten Fledermausart. Der 3,8 ha große Park weist einen sehr alten Bestand seltener Bäume auf.

Eine weitere Burgsiedlung, die Haynsburg mit einem 35 m hohen Bergfried, südlich von Zeitz gelegen, stammt vermutlich aus dem 11. Jahrhundert. Diese Burg befand sich seit 1295 im Besitz der Bischöfe von Zeitz-Naumburg. Auch sie wurde mehrfach überbaut, so wurden im Südflügel ein Mauerwehrgang und an der Ostseite ein Renaissancegiebel aus gestaffelten Rundbogen geschaffen.

Aber auch die kleineren Ortschaften im LSG sollten bei Wanderungen oder Rundfahrten Beachtung finden, weisen sie doch fast alle schöne Dorfkirchen und Fachwerkbauten auf und sind hervorragend der Hügellandschaft des Gebietes angepaßt.

Im LSG befinden sich folgende sehenswerten Geotope, die alle als Naturdenkmale (ND) geschützt sind:

- Ehemaliger Steinbruch westlich Wetterzeube: Aufschluß im Zechstein mit Plattendolomit

- Ehemaliger Steinbruch Topschall ca. 1 km westlich Haynsburg: Aufschluß in der Trias (Mittlerer Buntsandstein)

- Ehemaliger Steinbruch nordwestlich der Straße Droßdorf-Ossig: Aufschluß in der Trias (Mittlerer Buntsandstein)

- Katersdobersdorf: Erosionsrinne mit Bachkaskade des Katerborns im Trias-Sandstein (Mittlerer Buntsandstein)

- Quarzitblöcke (Blockfeld) südlich Droyßig: sog. Tempelwacken, Tertiärquarzit (Gesteinsausbildung) im Hüllstockwerk

- Ehemalige Ziegeleigrube südwestlich Grana: Lößwand, Löß mit Bodenbildung aus dem Quartär (Weichselvereisung)

- Findling in Grana, im Grundstück Dorfstr. 16a: Granit (Wiborg-Rapakiwi), Quartär (Elster-vereisung)

veröffentlicht in:

Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts

© 2000, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISSN 3-00-006057-X

Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts - Ergänzungsband

© 2003, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISBN 3-00-012241-9

Letzte Aktualisierung: 18.11.2025