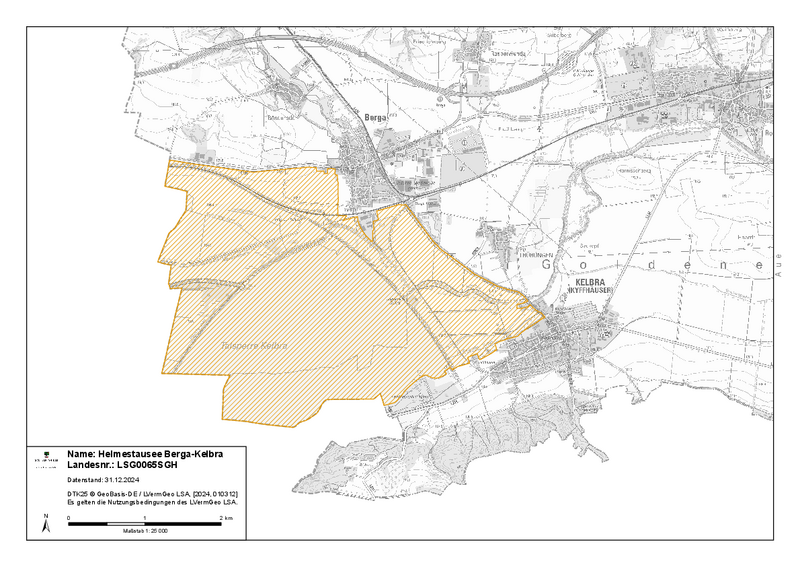

LSG Helmestausee Berga-Kelbra

Größe: 1.113 ha

Codierung: LSG0065SGH

Landkreis: Mansfeld-Südharz (MSH)

Verordnung vom 09.11.2000 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt für den Landkreis Sangerhausen (2000)11 vom 22.12.2000

Gebietsbeschreibung

Westlich von Berga und Kelbra erstreckt sich der Helmestausee, der vor über 30 Jahren vorrangig für den Hochwasserschutz gebaut wurde. Der Ersteinstau fand 1967 statt. Der Stausee und das westlich angrenzende Rückhaltebecken setzen sich im angrenzenden Thüringen fort.

Der Stausee und der etwa 4 km lange Staudamm zwischen Berga und Kelbra bestimmen das Landschaftsbild in der Niederung der Goldenen Aue. Der Stausee ist ca. 700 ha groß, maximal nur 3,5 m tief und von fast dreieckiger Form. Bei Hochwasser kann sich die Fläche auf 1 400 ha ausdehnen. Dann werden weite Teile des landwirtschaftlich als Grünland genutzten Rückhaltebeckens überstaut.

Geologische Entstehung, Boden, Hydrographie, Klima

Das LSG liegt zwischen den Grundgebirgsaufragungen des Harzes und des Kyffhäusergebirges innerhalb der Helmeniederung, der Goldenen Aue, die durch Ablaugung von Salzgestein des Zechsteinuntergrundes entstand. Prägende tektonische Elemente sind am Ostrand des LSG die NNW-SSE gerichtete Thyratal-Störungszone und die Kelbraer-Störung am Südrand der Goldenen Aue. In dem morphologisch wenig gegliederten LSG wird der Festgesteinsuntergrund vollständig von pleistozänen Sanden und Kiesen sowie im südlichen Teil von braunkohleführenden Sedimenten des Tertiärs überdeckt. Die känozoischen Ablagerungen erreichen im westlichen Teil Mächtigkeiten bis 100 m.Darunter setzentiefgründig entfestigte Schluffsteine des Unte-ren Buntsandsteins ein, die ca. 200 m unter Gelände von Sulfat- und Karbonatgestein sowie Steinsalz der Zechstein-Serie unterla-gert werden.Im mittleren südlichen Abschnitt,nördlich der Numburg, können unter einer nur geringmächtigen quartären Lockergesteinsbedeckung direkt hochverkarstete Gipsgesteine der Werra-Folge anstehen. In diesem Bereich ereigneten sich insbesondere im Zeitraum zwischen 1988 und 1990 zahlreiche Erdfälle, nachdem der Stausee in den Absenkungstrichter des zwischenzeitlich eingestellten Sangerhäuser Kupferschieferbergbaues gelangte. Über die Erdfälle flossen erhebliche, montanhydrologisch nicht mehr beherrschbare Wassermengen (max.32 m3/min) den untertägigen Grubenbauen zu.

Das LSG breitet sich in der Bodenlandschaft „Helme-Unstrutaue mit Goldener Aue“ aus. Mit der Bezeichnung „Goldene Aue“ wird die sehrhohe Ertragsfähigkeit der Böden in diesem Gebiet hervorgehoben. Die hier vorkommenden schluffig-tonigen Auenböden sind frische bis grundfrische Vegen, grund- und stauwasserbeeinflusste Gley- und Pseudogley-Vegen. Die breite Aue war noch im frühen Mittelalter vermoort. Nach der Trockenlegung durch die Holländer im 11. Jh. wurde auf den moorigen Böden noch eine tonige Auelehm-Schicht von 0,8 bis 1 m abgelagert, in der sich Gley-Pseudogleye bis Humusgleye bildeten. Gleye, Humusgleye und grundwasserbeherrschte Anmoorgleye finden sich heute in den zentralen, tiefsten Bereichen der Landschaft.

Im Laufe der Zeit wurden in dieser Gegend zahlreiche Meliorationsmaßnahmen durchgeführt. In der Regel führte das zu Grundwasserabsenkungen, die Spuren in den Bodenprofilen hinterließen. Die Anlage des Helmestausees bewirkt in seiner näheren Umgebung eine Wiedervernässung der Böden. Eine Besonderheit in diesem LSG sind die Bittersalz-Quellen ander Numburg, einem heute unter Wasser stehenden Bauernhof. Im Umfeld der Quellen sind „Salzböden“ mit entsprechenden Pflanzengesellschaften entwickelt.

Der Wasserhaushalt des Gebietes wird ausschließlich von der Talsperre Kelbra bestimmt. Die Stauhaltung dieses Gewässers und das auf den Tourismus und die Fischwirtschaft ausgelegte Betriebsregime prägen die hydrologischen Verhältnisse.

Pflanzen- und Tierwelt

Der Helmestausee Berga-Kelbra besitzt für den Vogelzug im Binnenland eine besondere Bedeutung. Mit der Veränderung der Zugwege des Kranichs entwickelt sich der Helmestausee seit etwa Anfang der 1990er Jahre zum wohl derzeit bedeutendsten Kranichrastplatz in Mitteldeutschland während des Herbstzuges. Die Entwicklung der maximalen Rastzahlen der letzten sechs Jahre soll das belegen: 1996 – 2 300, 1997 – 4 000, 1998 – 5 000, 1999 – 5 825, 2000 – 10 264, 2001 – 10 540! Im Jahre 1982 entstand im Bereich des Auwäldchens eine Graureiherkolonie, in der 1994 einmalig auch zwei Kormoranpaare einen Brutversuch unternahmen. Der Weißstorch nutzt das Gebiet als Nahrungsraum. Die Großseggenriede sind Lebensraum für Wasserralle und Tüpfelsumpfhuhn. Feuchtere Bereiche des Grünlandes nutzt die Bekassine zum Brüten, seltener erscheint hier auch der Wachtelkönig. Die Beutelmeise baut ihr hängendes Nest an den Zweigen der Weiden.

Entwicklungsziele

Neben den speziellen Regelungen zum Bewirtschaftungssystem des Stausees, die aus Sicht des Vogelschutzes zu verbessern sind, ist das Schutzziel auch darauf gerichtet, naturnahe Uferabschnitte und uferbegleitende Vegetation zu sichern und damit wesentlich zum Schutz der Vogelwelt beizutragen. Das Grünland soll erhalten, gepflegt und entwickelt werden. Dazu ist vor allem eine Extensivierung der Nutzung notwendig. Das LSG kann durch die Anlage von Gehölzen bereichert werden, ohne dabei jedoch den offenen Charakter des Vogelschutzgebietes zu beeinträchtigen.

veröffentlicht in:

Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts - Ergänzungsband

© 2003, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISBN 3-00-012241-9

Letzte Aktualisierung: 18.11.2025