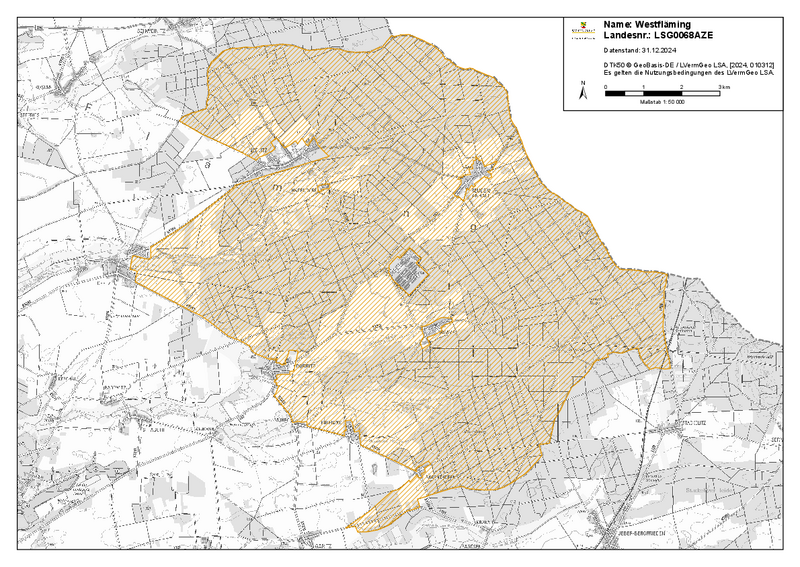

LSG Westfläming

Größe: 9.816,4534 ha (GIS-Größe)

Codierung: LSG0068AZE

Landkreis: Anhalt-Bitterfeld (ABI)

Verodnungen:

2021: 4. Änderungsverordnung vom 30.09.2021 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld 15(2021)19 vom 22.10.2021

2009: Änderungsverordnung vom 26.08.2009 (PDF)

Karte zur Änderungsverordnung (PDF)

1999: Verordnung vom 05.08.1999 (PDF)

veröffentlicht: Amtsblatt für den Landkreis Anhalt-Zerbst 5(1999)35 vom 02.09.1999

Gebietsbeschreibung

Das LSG „Westfläming“ erfasst in weiten Bereichen den nordwestlichen Teil des früheren LSG „Fläming“. Es wurde gegenüber diesem entlang der Gemeindegrenze der Verwaltungsgemeinschaft Rosseltal abgetrennt. Die östlichste Grenze verläuft entlang der Straße von Stackelitz nach Medewitz, etwa ab der Kreuzung der Eisenbahnstrecke Roßlau-Wiesenburg bis zur Landesgrenze nach Brandenburg. Die südliche Grenze verläuft unter Aussparung der Ortslagen von der o. g. Straße nach Garitz, dann über Bärenthoren, Polenzko, Mühro, Dobritz nach Deetz. Die westliche Grenze folgt vom Deetzer Teich der Straße von Deetz nach Nedlitz. Nedlitz wird großzügig von der Grenzlinie umgangen. Von Nedlitz aus verläuft die Grenze entlang eines Weges in nordwestliche Richtung und wendet sich dann entlang der Gemeindegrenze im Norden bis zur Landesgrenze. Die Landesgrenze zu Brandenburg bildet die Nordostgrenze.

Die aus dem Landschaftsschutzgebiet austretenden Bachtäler werden ebenfalls geschützt und sind als LSG „Zerbster Nuthetäler“ ausgewiesen.

Das LSG erfasst Flächen der Landschaftseinheit Rosslau-Wittenberger Vorfläming und des sich nördlich anschließenden Hochflämings. Der Westfläming ist eine Waldlandschaft, die durch den Wechsel von weiten Kiefernforsten mit ackerbaulich genutzten Flächen, die als Rodungsinseln die Ortlagen umgeben, aufgelockert wird. Den besonderen landschaftlichen Reiz bestimmen aber die Nuthetäler, die von Nordosten nach Südwesten die Landschaft durchziehen. Die weite Niederung östlich Deetz wird durch die im Deetzer Teich aufgestaute Nuthe bestimmt. Die Kiefernforsten sind wenig abwechslungsreich. Dort, wo flache Hügel das Relief beleben, wie beispielsweise am Weinberg nordöstlich Bärenthoren, gewinnen auch die Kiefernforsten an Reiz. Das Waldbild ändert sich im Übergang zum Hohen Fläming. Hier treten nordöstlich von Grimme und nördlich von Reuden Traubeneichen-Buchenwälder auf. Die strukturreichen Laubmischwälder bis Hainbuchenwälder werten das Landschaftsbild auf und kennzeichnen den Wechsel der Landschaftseinheiten.

Bemerkenswert sind die zahlreichen Alleen aus Berg-Ahorn, Rotbuche und anderen Baumarten, die die Flämingstraßen begleiten. Zwischen Nedlitz und Reuden begleitet eine Wacholderallee und zwischen Dobritz und Reuden eine Buchenallee die Straße.

Die Täler unterstreichen neben ihrer deutlichen morphologischen Gestalt ihren Charakter durch das verbreitete Auftreten von Grünland. In den letzten Jahrzehnten haben sich aber die Ackerflächen weit in die Täler vorgeschoben. Dennoch ist das Grünland prägend. Es wird durch Solitärbäume, Gehölzgruppen und Gehölzreihen gegliedert. Die Bachläufe haben, wenn sie nicht durch meliorative Eingriffe in geradlinige Wasserläufe mit Regelprofilen umgewandelt wurden, sondern mäandrieren und von Ufergehölzen begleitet werden, einen landschaftsprägenden Charakter.

Im Bereich des Deetzer Teiches haben sich naturnahe Wälder erhalten. Hier kommen an den Talflanken Eichen-Hainbuchenwälder und an feuchten bis nassen Standorten Erlen-Eschenwälder und Erlenbruchwälder vor.

Landschafts- und Nutzungsgeschichte

Auf die zutreffenden Passagen im LSG-Buch auf S. 153 unter LSG „Fläming“ wird verwiesen. Aus der Zeit der deutschen Ostexpansion im 10. Jh. stammen die Reste eines Grenzwalls, der nordöstlich der Ortschaften Lindau-Dobritz-Bärenthoren verlief.

Viele der damals entstandenen Dorfstellen wurden im Mittelalter wieder aufgegeben und sind nur durch die Namen der Forstorte überliefert. Ihre Spuren finden sich im Boden, so bei Golmenglin und Grimme; Waldrodung und Aufgabe der Ackernutzung sind die Ursachen, die zur Ausbildung weiter Heideflächen führten. Seit 1707 begann man staatlicherseits mit einer gezielten waldbaulichen Entwicklung. Die Verheidung konnte aber erst mit der Entwicklung der modernen Forstwirtschaft im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jh. abgelöst werden. Für das etwa 600 ha große Forstrevier Bärenthoren wurde 1926 angegeben, dass 250 ha Wald aus Erstaufforstungen von Hutungsflächen aus der Zeit von 1790 bis 1810, weitere 104 ha Wald aus Ackeraufforstungen im Jahre 1850 und nochmals 31 ha Wald aus Ackeraufforstungen im Jahre 1875 stammen.

Noch im 19. Jh. wurden die Wälder streugenutzt. Dazu wurde in zeitlichen Abständen die sich sammelnde Streu mittels Harken entfernt, abtransportiert und als Einstreu in den Ställen verwendet. Im Revier Bärenthoren beispielsweise wurden 1850 insgesamt 800 Fuhren von etwa 100 ha streugenutzter Fläche geholt, so dass bei der Reviergröße alle sechs bis sieben Jahre die gesamte Fläche von Streuentblößt wurde. Diese Streunutzung ließ die Waldböden extrem an Nährstoffen verarmen. Dies förderte die Ausbreitung, ja das Massenauftreten bestimmter Pilze, z. B. des Pfifferlings, oder die Ausbreitung von Pflanzenarten, wie Flachbärlapp- oder Wintergrünarten. Erst mit Einstellung der Streunutzung konnte eine langsame Verbesserung der Waldböden erreicht werden.

Durch die Aufforstungen schloss sich im 19. Jh. der Wald um die Siedlungen, so dass diese heute innerhalb von Rodungsinseln liegen, die aber ursprünglich weit ausgedehnter waren. Es bildete sich die heutige Wald-Feld-Verteilung heraus.

Nach forstlichen Zielstellungen der Reinertragslehre entwickelten sich die großen schlagweisen Kiefernforsten des Flämings, wie sie im 20. Jh. die Flächen absolut dominierten. Insbesondere in den 1960er bis 1980er Jahren wurden die Wälder durch immer größere Kahlschläge und anschließende Aufforstung mit Kiefer genutzt. Laubwälder blieben nur sehr kleinflächig erhalten, insbesondere dort, wo Nässe und Moor die Bruchwälder und Eichenwälder sicherten. Anders in den niederschlagsreicheren Teilen des Hochflämings, in denen die Buchen- und Traubeneichenwälder erhalten blieben. Dennoch muss der z. T. hohe Anteil an Trauben-Eiche als nutzungsbedingt angesehen werden. Seine Ursache besteht in der Verlichtung der Wälder und in der gezielten Förderung der Trauben-Eichen.

Infolge der intensiven agrarischen Nutzung kam es in den 1960er bis 1980er Jahren, insbesondere durch die Bildung von sehr großen Ackerschlägen, zur Ausräumung von Gehölzen und anderen landschaftsgliedernden Strukturen in den Offenlandschaften. Die Grünländer verarmten durch Entwässerung, Düngung und Überweidung stark an Arten.

Ab den 1990er Jahren fielen zahlreiche ertragsschwache Acker- und Grünlandflächen aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung heraus und verbrachten. Die Rinder- und Schafbestände waren stark rückläufig. Andererseits erfolgte eine fortgesetzte Intensivierung der weiterhin nutzbaren Flächen bis hin zurradikalen Grünlanderneuerung durch chemische Abtötung der bestehenden Narben und Neuansaat.

Ende der 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre gewann der Westfläming an Bedeutung für die Wassergewinnung. Entsprechende Brunnengalerien wurden errichtet, um das qualitativ hochwertige Flämingwasser zu nutzen. In der Folge sank der Grundwasserspiegel erheblich ab, so dass grundwasserabhängige Lebensräume, welche größtenteils in Naturschutzgebieten liegen, trocken fielen und degradierten, Fließgewässer einen deutlich verringerten Abfluss aufwiesen und es infolge von ungelösten Abwasserentsorgungen zu Güteproblemen in den Restgewässern kam und in der Land- und Forstwirtschaft Ertragsdefizite auftraten sowie Wälder deutliche Schäden zeigten. Dieses Problem ist z. Z. noch nicht befriedigend gelöst und kann nur durch eine deutlich geringere Fördermenge an Wasserbehoben werden, die die Grundwasserneubildungsrate in dem niederschlagsschwachen Gebiet nicht überschreitet.

Geologische Entstehung, Boden, Hydrographie, Klima

Das LSG erfasst den Westen des Flämings, der seine heutige Form dem warthestadialen Inlandeis der Saalekaltzeit zu verdanken hat. Das in mehreren Phasen rückschmelzende und wieder vorrückende Gletschereis schufmehrere, z. T. ineinander verschachtelte Endmoränengenerationen. Die höchsten Bereiche des LSG liegen mit ca. 160 m ü. NN zwischen Grimme und Medewitz an den Gorrenbergen. Sie sind Teil der Reetz-Medewitz-Setzsteiger Hauptendmoräne. Auch der Weinberg nordöstlich Bärenthoren (136,5 m ü. NN) ist Überbleibsel einer Endmoränenstaffel. Die Endmoränen des Westflämings bestehen aus teils kiesigem Schmelzwassersand, Schmelzwasserkiesen und dichten Geschiebepackungen, die im heutigen Relief Hügelketten bilden. Nordöstlich Bärenthoren kam Braunkohle in einer Grube vor. Das Vorkommen belegt Stauchungen der Lockergesteine im Untergrund durch das Gletschereis. Die tieferliegenden Gebiete zwischen den Endmoränenlagen wurden überwiegend durch Schmelzwasser geformt, das von den Eisrandlagen zu den Urstromtälern floss und dabei das ältere Relief erodierte oder verschüttete. Durch die Erosionsprozesse tritt der Geschiebemergel als morphologische Erhebung zu Tage. Beispiele dafür sind der Nordwestrand der Nuthe-Niederung und der flache Höhenrücken zwischen Deetz und Reuden. Landschaftsprägend waren die weichselzeitlichen periglazialen Prozesse. Auf Dauerfrostboden entstanden auch in den sonst gut wasserdurchlässigen Sanden oberirdische Abflussbahnen, die heutigen Trockentäler. Durch Bodenfließen und Sand- bzw. Lösssand-Einwehungen bildete sich im Spätglazial eine fast geschlossene Decke aus Geschiebedecksand und Lösssand. Der Westrand des LSG ist durch die Quellen der Nuthezuflüsse gekennzeichnet. Hier bildet ein wahrscheinlich älterer Geschiebemergel einen Quellhorizont, über dem im Bereich der Wasseraustritte mächtige Quellmoore entwickelt sind. Zwischen den Quellen ist der Sand-Boden in einem breiten Streifen im Untergrund rostfleckig, d. h. vergleyt. Auf Grund des geringen Gefälles ist der Wasserabfluss in den Nuthetälern verzögert. Dadurch bildeten sich im Holozän Niedermoore. Das LSG gehört zu den Bodengroßlandschaften der sandigen Endmoränen in den Altmoränenlandschaften. Es befindet sich auf der Fläminghochfläche und erfasst im Westen die Quellbereiche der Nuthe-Zuflüsse, die eine eigene Bodenlandschaft bilden. Im LSG herrschen Sand-Böden vor. Es sind Braunerden bis Braunerde-Podsole, seltener Podsole. Die Böden sind in Substratprofilen entwickelt, die aus 0,4 bis 0,8 m mächtigem, unsortiertem Geschiebedecksand bis gut sortiertem Treibsandüber periglaziären Sanden und Kiessanden bzw. (kiesigen) Schmelzwassersanden (teilweise Bändersanden) bestehen. Die Ausprägung der Böden ist eine Folge ihrer Nutzung, des Waldbestandes und der Waldbewirtschaftung sowie der Substrate in der Deckschicht. Acker-Braunerden sind auf landwirtschaftlich genutzten Flächen zu finden. Sie sind durch Pflügen und Düngen verändert. Podsolige Braunerden bis Podsol-Braunerden sind unter Wald in Geschiebedecksand und Lösssand über Schmelzwassersand entwickelt. Braunerde-Podsole bis Podsole sind in Gebieten historischer Ackerflächen und Heidevegetation verbreitet und haben sich in Profilen aus Flugsand über Schmelzwassersand entwickelt. Die Unterschiede in der Ausbildung der Bodenprofile sind so deutlich und typisch, dass in diesem Bereich drei Bodenformen der Forstlichen Standortserkundung definiert wurden: die Nedlitzer Sand-Braunerde, die Dobritzer Sand-Braunerde und der Bärenthorener Sand-Braunpodsol. An die Geschiebelehm-Vorkommen sind vernässungsfreie (podsolige) Braunerde-Fahlerden aus Sand über Lehm, schwachstauwasserbeeinflusste lehmunterlagerte Sand-Böden, aber auch Pseudogley-Braunerden bis Parabraunerde-Pseudogleye gebunden. Die Böden weisen in der Folge ihrer Aufzählung zunehmenden Stauwassereinfluss auf. Die Nuthe-Täler haben Niederungscharakter. Hier kommen Quell- und Niedermoore sowie Humusgleye bis Anmoorgleye vor. Diese werden an den Rändern von Gleyen und Gley-Braunerden begleitet.

Auf den durchlässigen Sandböden findet eine gute Grundwasserneubildung statt, die jedoch mengenmäßig durch die relativ geringen Niederschläge im Gebiet begrenzt ist. Wenn gleich die Hochlagenstandorte auch grundwasserfern sind, so befinden sich in der Tiefe mächtige und ergiebige Grundwasserleiter. Im Übergang vom Hohen Fläming zum Vorfläming treten Quellen aus und bilden in der Regel in den Tälern nach Südwesten abfließende Bäche. In den Tälern steht das Grundwasser oberflächennah an. Der Westfläming gehört zum Einzugsgebiet der Nuthen. Lindauer und Deetzer Nuthe durchfließen das LSG, die Boner Nuthe, die ihr Quellgebiet bei Stackelitz hat, tangiert das Gebiet im Süden. Hinzu kommt der Mührobach.

Klimatisch stellt der Westfläming als Teil des Rosslau-Wittenberger Vorflämings und des Hochflämings ein klimatisches Übergangsgebiet vom mehr subkontinental getönten Klima des Elbetals zum mehr subatlantisch getönten Klima des Hochflämings dar. Der mittlere Jahresniederschlag liegt im Vorfläming zwischen 560 bis 580 mm und steigt im Hochfläming auf 600 mm und mehr. Die Jahresmitteltemperatur im Vorfläming von 8,5 °C und einem Julimaximum um 18 °C weist auf die regionale Klimagunst, die jedoch im Hochfläming bei einer Jahresmitteltemperatur von 8,1 °C deutlich verloren geht.

Pflanzen- und Tierwelt

Der Westfläming weist die charakteristische Folge der Pflanzengesellschaften vom Vorfläming zum Hochfläming auf, wie sie von der Potentiell Natürlichen Vegetation eingenommen wird. Die trockenen Hochflächen des Vorflämings werden je nach Nährstoffkraft des Bodens von Knäulkraut-Linden-Hainbuchenwald oder Wachtelweizen-Linden-Hainbuchenwald eingenommen. In den Tälern treten auf Moorstandorten Walzenseggen- und Brennnessel-Erlenbruchwald sowie auf den Gleystandorten Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald auf .Zu den Talrändern hin werden diese Wälder von Pfeifengras-Stieleichenwald und Geißblatt-Stieleichen-Hainbuchenwald sowie Waldziest-Stieleichen-Hainbuchenwald abgelöst. Im Übergang zum Hohen Fläming tritt auch armer Straußgras-Traubeneichenwald auf, in dem mit zunehmendem Niederschlag im Hochfläming die Rotbuche die Oberhand gewinnt. Großflächig bilden sich dann in Abhängigkeit von der Nährkraft des Bodens Waldmeister-Buchenwald und Schattenblümchen-Buchenwald aus. Die ärmsten Dünenstandorte nimmt Heidelbeer-Traubeneichen-Buchenwald ein.

Die Pflanzenwelt des Flämings weist eine Häufung subatlantisch verbreiteter Arten auf. Den pflanzengeographischen Charakter des Gebietes verdeutlichen die Vorkommen von Glocken-Heide, Trollblume, Rippenfarn, Königsfarn, Deutschem Geißblatt und Wald-Rispengras. Einige dieser Arten sind sehr selten, regional vom Aussterben bedroht oder bereits verschwunden.

An alten Siedlungsplätzen, z. B. an der Schleesenkirche nördlich Stackelitz, innerhalb der Buchenwälder kommt es zu nährstoffreichen Ausbildungen der Bodenvegetation mit Kleinem Immergrün, Christophskraut, Waldmeister, Ähriger Teufelskralle, Waldgerste und Sanikel. In sehr armen Kiefernforsten treten Dolden-Winterlieb, Birngrün, Einblütiges Wintergrün, Gemeiner Flachbärlapp, Zeilers Flachbärlapp und Sprossen der Flachbärlapp auf. In kleineren Mooren wächst zwischen Torfmoosen die Gemeine Moosbeere und Rundblättriger Sonnentau.

Der größte Artenreichtum des Westflämings ist in den naturnahen Wäldern, auf den extensiv genutzten Wiesen und an den Gewässern der Täler zu finden. Bemerkenswerte Arten sind hier beispielsweise Märzenbecher, Wechselblättriges Milzkraut, Großes Zweiblatt und Leberblümchen. In den Wiesen sind vereinzelt Wiesen-Schlüsselblume, Bach-Nelkenwurz, Breitblättriges und Geflecktes Knabenkraut zu finden. Die oft noch bunten Magerrasen an den Wegrändern enthalten Gemeines Katzenpfötchen, Sand-Strohblume, Berg-Jasione und das im Spätsommer blühende Heidekraut.

Neben den häufigen und verbreiteten jagdbaren Tieren, von denen das Damwild des Hochflämings erwähnenswert ist, treten auch die stark gefährdeten Arten Baummarder und Waldiltis auf. Von den Fledermausarten sind Mopsfledermaus, Breitflügelfledermaus, Abendsegler, Zwergfledermaus, Braunes Langohr und Graues Langohr als Besiedler bekannt.

Seltene Brutvögel sind Schwarzstorch und Kranich. Stark gefährdet sind Ziegenmelker, Raubwürger und Ortolan. Schwarzspecht, Hohltaube und Waldlaubsänger sind charakteristische Arten der Buchenwälder. Von den ehemaligen Brutvögeln Wiedehopf und Steinkauz sind keine aktuellen Vorkommen mehr bekannt. In den naturnahen Abschnitten der Nuthen treten charakteristische Fließgewässer-Lebensgemeinschaften auf. Zu den typischen Pflanzenarten zählen Gemeiner Wasserstern, Bachbunge, Brunnenkresse, Wasserfeder, Wasserpest, Fluten der Hahnenfuß und Quellmoos. Hier leben Bachforelle, Schmerle, Steinbeißer, Quappe und Bachneunauge. Während die Gebirgsstelze und der Eisvogel zu den regelmäßigen Brutvögeln zählen, tritt die Wasseramsel nur als seltener Gastvogel auf.

Entwicklungsziele

Im sachsen-anhaltischen Teil des Flämings befindet sich ein Naturpark in Planung, in dem auch das LSG „Westfläming“ liegen wird. In Brandenburg existiert bereits der Naturpark „Hoher Fläming“.

Die forstwirtschaftliche Nutzung des Waldes soll eine bestmögliche Nutz-, Schutz-, Erholungs- und ökologische Funktion sichern. Dazu sind naturnahe Waldwirtschaft, Förderung des Laubholzanteils an den Bestockungen, Aufbau naturnaher Wälder und die Entwicklung mehrstufiger Waldränder anzustreben. In den Tälernsollen Erlenbruchwald, Erlen-Eschenwald, Stieleichen-Hainbuchenwald und Birken-Stieleichenwälder, auf den Hochflächen des Vorflämings Linden-Eichen-Hainbuchenwälder und im Hohen Fläming Traubeneichen-, Traubeneichen-Buchen- und Buchenwälder entwickelt werden.

Die wasserwirtschaftliche Nutzung des Gebietes, insbesondere die Trinkwassergewinnung, darf keine Grundwasserabsenkungen bewirken, die Schäden an der Landschaft, den Wäldern und den landwirtschaftlichen Nutzflächen verursachen. Bereits aufgetretene Schäden sind zu revidieren. Die fischereiwirtschaftliche Nutzung im Deetzer Teich soll unter Einbindung touristischer Zielstellungen die Sicherung der ökologischen Qualität des Gewässers garantieren.

Exkursionsvorschläge

Die Stadt Zerbst

Wanderungen oder Fahrten in den Westfläming beginnen i. d. R. von Zerbst oder Lindau. Die Stadt Zerbst liegt etwa 8 km westlich vom LSG „Westfläming”.

Die seit 1250 anhaltische Stadt Zerbst wurde zuerst 1209 urkundlich erwähnt, nachdem bereits seit 949 Aufzeichnungen über einen Gau „Ciervesti” vorliegen. Im 13. und 14. Jh. bestanden in Zerbst vier Klöster. Auf die frühe Bedeutung der Stadt, ihre städtische Freiheit und Gerichtsbarkeit, weist ein erster hölzerner Roland hin, der 1445 durch den heute noch vorhandenen steinernen Roland ersetzt wurde. Die Stadtmauer wurde 1430 errichtet. Sie ist noch nahezu vollständig erhalten. Als Folge der Reformation wurden die Klöster aufgelöst. Ab 1681 errichtete man das Zerbster Schloss. Aus diesem Hause ging die Prinzessin SOPHIE FRIEDERIKE AUGUSTE hervor, die 1744 nach Russland reiste und 1745 als KATHARINA den russischen Thronfolger PETER III. heiratete. 1762 bestieg sie selbst den Zarenthron und regierte bis zu ihrem Tode im Jahre 1796 Russland. Aufgrund der Zerstörung der Stadt im II. Weltkrieg und eines nicht an den historischen Strukturen und Formen orientierten Wiederaufbaus nach 1945 kann das historische Bild von Zerbst von den Besuchern nur teilweise erlebt werden. So ist beispielsweise das Schloss nur als Ruine erhalten. Dennoch gibt es zahlreiche sehenswerte Baudenkmäler, so die Ruine der spätgotischen Stadtkirche St. Nikolai oder die wiederhergestellte frühbarocke Trinitatiskirche mit teilweise erhaltener originaler Ausstattung.

Wanderungen

Im Fläming und somit auch im LSG „Westfläming“ besteht ein ausgedehntes Netz von Wanderwegen, das sowohl von Fuß- als auch von Radwanderern genutzt wird. Bei der Planung von längeren Ausflügen sollten auch Zielpunkte im Hochfläming, z. B. die Töpferstadt Görzke, die Stadt, das Schloss und der Park Wiesenburg oder Belzig mit seiner restaurierten Burg, berücksichtigt werden.

Sehr schöne Wanderungen erschließen sich entlang oder durch die Nuthetäler. Sehr beeindruckend ist ein Besuch der Buchenwälder im hohen Fläming bei Golmenglin oder Reuden.

Alljährlich zum Abfischen des Deetzer Teiches findet ein viel besuchtes Fischerfest statt.

Besondere kulturhistorische Bedeutung haben die spätromanischen Kirchen in Deetz, Dobritz, Polenzko und Grimme.

Verschiedenes

Hagendorfer Dickten und der Kiefern-Dauerwald von Bärenthoren

Von forsthistorischer Bedeutung sind die „Hagendorfer Dickten“, ein Gebiet mit naturnahen Eichen-Kiefern-Bestockungen aus 200 bis 300jährigen Bäumen mit Kiefernnaturverjüngung. Wenngleich Eichen-Kiefernwälder heute nicht mehr als natürliche Vegetation des Flämings angesehen werden, so kann doch von natürlichen Kiefernvorkommen in dieser Landschaft ausgegangen werden. Den Kiefernüberhältern des Gebietes kommt so eine Bedeutung als mögliche autochthone Bäume zu. Der „Kiefern-Dauerwald von Bärenthoren“ hat unter forsthistorischen Gesichtspunkten eine herausragende Bedeutung. 1884 übernahm FRIEDRICH VON KALITSCH das Gut und die Bewirtschaftung des Forstreviers, in dem seinerzeit kaum hiebsreife Altbestände vorhanden waren, das durch die Streugewinnung belastet war und dadurch trockene, verheidete und verhärtete Böden aufwies. Diese Situation ließ ihn zu der Überzeugung kommen, dass die Kahlschlagwirtschaft nicht fortgesetzt werden sollte und die Leistungsfähigkeit der Waldböden nur durch die Verbesserung des Wasser- und Humushaushalts erreicht werden kann. Deshalb wurde jede Streunutzung und die Raff- und Leseholzentnahme sofort eingestellt und alles anfallende Reisigmaterial, insbesondere auch aus den Läuterungen, in den Beständen belassen.

In die am stärksten aufgelichteten Kiefernbestände sind zuerst Buchen auf 18 ha als Bodenschutz eingebracht worden. Auch Birkenunterbau und das Einsprengen von Schatthölzern, Sträuchern und Wildobst wurde durchgeführt. Dies führte zu vielgestaltigen Waldbildern.

Die Nutzung erfolgte auf der ganzen Fläche einzelstammweise. Jeder plötzliche stärkere Eingriff wurde vermieden. Schlechte Stammformen, unterdrückte Stämme und Protzen wurden entnommen. Die Bestände sollten zur Erziehung astreiner Stämme dicht schließen.

In etwa 50 Jahren sollte die Länge des astreinen Stammes erreicht worden sein. Dann wurde durch Pflegehiebe den Bäumen so viel Raum zugewiesen, dass sie einigermaßen wachsen konnten. Damit sollten Lücken im Kronendach vermieden werden.

Diese Bewirtschaftung führte zu sehr gut gepflegten Stangenhölzern, die aber mit zunehmendem Alter stark aufgelichtet wurden, da die notwendigen Holzentnahmen zur wirtschaftlichen Sicherheit des Gutes beitragen mussten. Diese lockeren Bestände führten bei der schütteren Bodenvegetation zur Naturverjüngung der Kiefer, wodurch zweischichtige Bestände entstanden.

Die Besserung des Bodenzustandes zeigte sich zunächst in der Entwicklung einer Moosvegetation, die allmählich von „Heide und Hungermoose und Rentierflechte“ dominiert wurde. Dennoch wurden noch bis 1902 Bienen aus Mühro und Dobritz zur Heideblüte in den Bärenthorener Wald gebracht.

Auf die von F. V. KALITSCH praktizierte Kieferndauerwirtschaft wurde ALFRED MÖLLER aufmerksam gemacht, der die natur- und forstwissenschaftliche Lehre vom Dauerwald und deren philosophische Begründung entwickelt hatte und durch den Bruch mit der Kahlschlagwirtschaft die Bodenreinertragslehre durchsetzen wollte. Im Herbst 1911 besuchte MÖLLER erstmalig Bärenthoren. Er war von der ökologischen, waldbaulichen und wirtschaftlichen Betriebsführung gefesselt und veranlasste in den Jahren 1913 bis 1914 eine Bestandsbeschreibung. Verzögert durch den I. Weltkrieg, veröffentlichte MÖLLER 1920 erstmalig über „Kiefern-Dauerwaldwirtschaft. Untersuchungen aus der Forst des Kammerherrn VON KALITSCH in Bärenthoren, Kreis Zerbst - Dem Andenken des verstorbenen Oberförsters SEMPER gewidmet“. Wichtige Aussagen darin waren, dass es in der Zeit von 1884 bis 1913 fast zu einer Verdreifachung des Vorrates an Derbholz kam, wobei der Derbholzeinschlag über der Planung lag, eine Bonitätsverbesserung der Bestände erreicht wurde und der Gesamtderbholzzuwachs stark angestiegen war.

Am Beispiel von Bärenthoren konnte MÖLLER seine Vorstellungen von waldbaulichem Handeln praktisch belegen. Die von ihm konzipierte Dauerwaldwirtschaft als Abkehr vom Kahlschlag war gekennzeichnet durch genügend Vorrat zur unmittelbaren Holzwerterzeugung, Mischwald, Ungleichaltrigkeit sowie Gesundheit und Tätigkeit des Bodens.

Nach MÖLLERS Ansicht war die Stetigkeit des Waldes oberstes Prinzip. Bäume sollten nicht geschlagen werden, weil sie eine Hiebsreife als definiertes Altersziel erreicht hatten oder weil Verjüngung eingeleitet werden sollte. Für ihn galt der Satz: „Das Holz muss geerntet werden als Frucht des Waldes, der Wald muss bleiben.

Der „Kiefern-Dauerwald von Bärenthoren“ blieb bis heute erhalten. Dennoch veränderten sich die Bedingungen erheblich, da mit der fortschreitenden Bodenverbesserung und dem Deckungsgrad der Bodenvegetation die Verjüngungsmöglichkeiten für die Kiefer verloren gingen. Darin zeigt sich auch die Richtigkeit der Einschätzung, dass der naturnahe Wald im Vorfläming nicht von der Kiefer, sondern von einem Linden-Eichen-Hainbuchenwald eingenommen wird und der Kiefernwald ausschließlich Produkt der extremen Übernutzung und Degradierung der Standorte war und ist.

veröffentlicht in:

Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts - Ergänzungsband

© 2003, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, ISBN 3-00-012241-9

Letzte Aktualisierung: 18.11.2025