Klimawandel auf globaler, nationaler, regionaler sowie lokaler Ebene

Klimawandel Grundlagen

Der vom Menschen ausgelöste globale Klimawandel ist eine in der Fachwelt anerkannte Tatsache. Die ersten Folgen des Klimawandels sind in Sachsen-Anhalt bereits spürbar. Die Auswirkungen des Klimawandels wird man in Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahrzehnten vermehrt zu spüren bekommen.

Der Themenkomplex Klimawandel lässt sich generell in zwei Bereiche aufteilen:

- Die Klimaanalyse umfasst alle Auswertungen von Klimadaten in der Vergangenheit.

- Im Themenbereich Klimaprojektion werden mögliche Klimaentwicklungen in der Zukunft auf der Grundlage von Klimamodellrechnungen betrachtet.

Bei der Klimaanalyse ist es wichtig, von heute beginnend in der Geschichte zurückzuschauen, um die Klimageschichte des Planeten bewerten zu können. Nur so können aktuelle und künftige Entwicklungen in die Klimageschichte eingeordnet und Extremereignisse bewertet werden.

Unterschied zwischen Wetter, Witterung und Klima

Wetter: Als Wetter wird der physikalische Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem auch kürzeren Zeitraum an einem bestimmten Ort oder in einem Gebiet bezeichnet, wie er durch die meteorologischen Elemente und ihr Zusammenwirken gekennzeichnet ist.

Witterung: Als Witterung wird der allgemeine, durchschnittliche oder auch vorherrschende Charakter des Wetterablaufs eines bestimmten Zeitraums (von einigen Tagen bis zu ganzen Jahreszeiten) bezeichnet.

Klima: Das Klima ist definiert als die Zusammenfassung der Wettererscheinungen, die den mittleren Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort oder in einem mehr oder weniger großen Gebiet charakterisieren. Hierbei wird ein Zeitraum von mindestens 30 Jahren zugrunde gelegt. Die Weltorganisation für Meteorologie (World Meteorological Organisation - WMO) empfiehlt den Zeitraum 1961 bis 1990 als Klimareferenzperiode zur langfristigen Betrachtung der Entwicklungen des Klimawandels.

Klimawandel: Als Klimawandel werden die langfristigen Veränderungen dieses mittleren Zustandes der Atmosphäre (Klima) bezeichnet. Dabei ist es unerheblich, ob die Veränderungen natürlichen Ursprungs sind oder nicht.

Das Klima unterliegt verschiedenen Einflüssen wie bspw. der Sonnenaktivität und den Erdbahnparametern, sowie Vulkanausbrüchen oder der Plattentektonik aber auch dem Einfluss des Menschen. Dabei kann festgehalten werden: Die durch den Menschen hervorgerufene Klimaerwärmung seit Beginn der Industrialisierung ist wissenschaftlicher Konsens.

Der Treibhauseffekt

Der Treibhauseffekt ist ein auch ohne den Menschen vorkommendes Phänomen:

Die Erdoberfläche strahlt langwellige Wärmestrahlung ab. Diese langwellige, nach oben gerichtete Strahlung wird durch Bestandteile der Atmosphäre, die Treibhausgase, absorbiert (aufgenommen) und wieder emittiert (abgegeben). Diese Strahlungsemission geschieht dabei in alle Richtungen, sodass die eigentlich nach oben gerichtete langwellige (also Wärme-)Strahlung zum Teil in der Atmosphäre gehalten wird. Diese erwärmt sich somit.

Treibhausgase kommen natürlicher Weise in der Atmosphäre vor. Natürlich in der Atmosphäre vorkommende Treibhausgase sind bspw. Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) und Wasserdampf (H2O). Im Fall des Wasserdampfes verdeutlicht ein einfaches Beispiel den Effekt: In einer sternenklaren Nacht kühlt die Atmosphäre wesentlich schneller aus als bei bedeckten Verhältnissen.

Die Erdatmosphäre schützt die Erde somit vor dem Auskühlen: im Gleichgewicht des Strahlungshaushalts ohne Atmosphäre läge die mittlere Erdoberflächentemperatur bei -18 °C. Ausgehend von einer globalen Mitteltemperatur von rund 15 °C wäre es ohne den Treibhauseffekt auf der Erde somit um ca. 33 Kelvin kälter.

Die Konzentrationen der Treibhause CO2, CH4 und N2O steigen seit Jahrzehnten durch den menschlichen Ausstoß an. In den letzten 60 Jahren hat die CO2-Konzentration um 25% zugenommen. Die Konzentration von Methan hat sich mehr als verdoppelt. Dabei gilt zu beachten, dass Methan eine deutlich stärkere Treibhauswirkung hat als CO2.

Klimawandel auf globaler Ebene

Die Atmosphäre ist ein komplexes System. So hängen die verschiedenen physikalischen Größen und Vorgänge wie bspw. Temperatur, Verdunstung sowie Niederschlag/Wasserkreislauf miteinander zusammen. Verändert sich eine Variable (im Falle des Klimawandels die Temperatur), verändern sich auch die anderen Prozesse und Zustände der Atmosphäre.

Weiterhin hängen die verschiedenen Komponenten des Klimasystems (Atmosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre, Biosphäre, Lithosphäre/ Pedosphäre) miteinander zusammen. Um nur einige der prominentesten Beispiele zu nennen: Die Temperaturerhöhung der Atmosphäre hat bspw. Auswirkungen auf den Meeresspiegel der Ozeane (Hydrosphäre; z. B. Abschmelzen der Gletscher (Kryosphäre) sowie Dichteabnahme und damit Ausdehnung des Meerwassers) oder den Säuregehalt des Ozeans. Dies wiederum führt zu Beeinflussung des Ökosystems Meer (Biosphäre; bspw. Absterben von Korallenriffen). Weiterhin ist hiervon auch direkt der Lebensraum des Menschen betroffen: Besonders Inselstaaten sind vom Meeresspiegelanstieg bedroht. Zudem bricht mit den absterbenden Korallenriffen ein bedeutsamer Küstenschutz weg.

Die globale Lufttemperatur hat seit 1850 um 1,1 K zugenommen. 2023 war global das erste Jahre, dass mehr als 1,5 K wärmer war als vorindustriell (Quelle: https://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2023). Aber auch die Meerestemperaturen steigen an und puffern so einen Teil der Erwärmung der Atmosphäre zunächst ab. Der Anstieg der Temperaturen führt aber sowohl ober, als auch unterhalb der Wasseroberfläche zu Veränderungen von Gletschern, Eisschilden, Strömungen, Flora, Fauna und vielem mehr. Besonders empfindliche Systeme drohen irreversibel geschädigt zu werden, mit Folgen für den ganzen Planeten. Die Rede ist von sogenannten Kipppunkten im Klimasystem der Erde. Die Schnelligkeit der Erwärmung und der damit einhergehenden Veränderungen stellt eine besondere Herausforderung dar. Aus diesen Gründen ist sowohl die Anpassung an bereits stattgefundene oder nicht mehr vermeidbare Klimaveränderungen zwingend nötig, als auch der Schutz des Klimas insgesamt, um noch weiterreichende Veränderungen zu verhindern.

Klimawandel auf regionaler und lokaler Ebene

Der Klimawandel wirkt sich auch auf regionaler Ebene aus. So steigt bspw. schon heute die Hitzebelastung in mitteldeutschen Sommern. Weiterhin können sich die Niederschlagsverhältnisse innerhalb des Jahres verschieben bzw. durch stabile Wetterlagen kann es immer häufiger zu länger anhaltenden Witterungsverhältnissen kommen, die unter Umständen zu Dürre oder Hochwassergefahr führen. Das Mittel der Temperaturverteilung verschiebt sich in Richtung warm bei zunehmender Bandbreite mit den Hitzeextremen.

Globale Klimamodelle

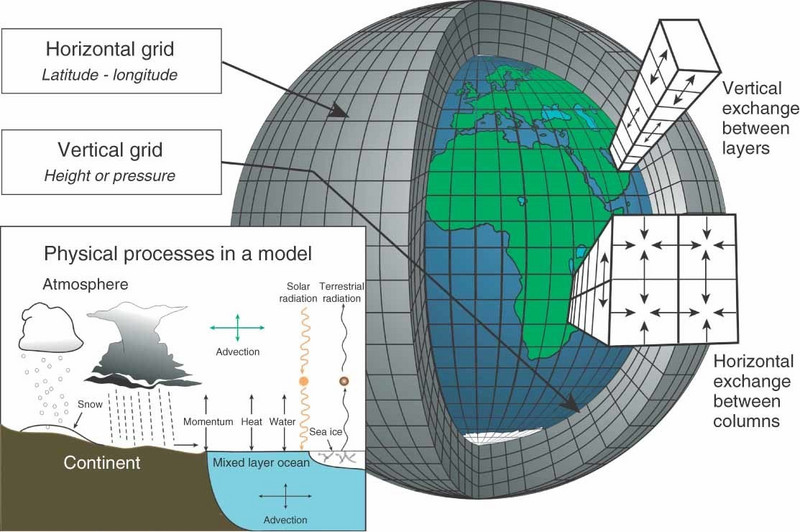

Globale Klimamodelle sind komplexe physikalische Modelle, die das Klimasystem der Erde anhand physikalisch-numerischer Gleichungen computergestützt und zeitabhängig beschreiben.

Kalibrierte Modelle ermöglichen unter definierten Annahmen über die zukünftige Treibhauskonzentrationsentwicklung die Simulation möglicher zukünftiger Klimaentwicklungen (siehe Klimaszenarien).

Modelle und ihre Eigenschaften

Man nutzt zur Berechnung des zukünftigen Klimas globale Zirkulationsmodelle (General Circulation Model bzw. Global Climate Model - GCMs). Globale Modelle stellen ein unverzichtbares Instrumentarium für voraussichtliche Veränderungen der Häufigkeit und Dauer von charakteristischen Großwetterlagen dar und besitzen eine horizontale Auflösung von ca. 200 km x 200 km Gitterabstand (IPCC).

Zeitliche Entwicklung der Modelle

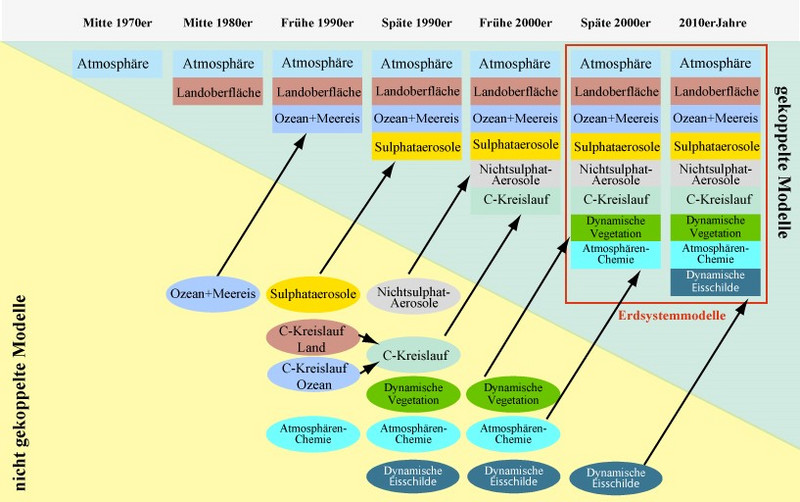

Die Entwicklung der globalen Zirkulationsmodelle ist wesentlich an die Entwicklung der Computerkapazitäten gebunden. Erst die Fortschritte in der Rechenleistung großer Computeranlagen haben es ermöglicht, dass sich die Komplexität der Modelle, die Länge der Simulation und die räumliche Auflösung steigern ließen. Die ersten Modellrechnungen wurden mit reinen Atmosphärenmodellen durchgeführt, die aus Wettermodellen abgeleitet wurden. Seit den 1960er Jahren wurden Atmosphären- und Ozeanmodelle miteinander gekoppelt, zunächst mit einer sehr rudimentären Dynamik. In den folgenden Jahren wurden Modelle der Atmosphäre und des Ozeans getrennt weiterentwickelt. Seit den 1990er Jahren wurden immer mehr Komponenten des Klimasystems miteinbezogen und die Modelle wurden immer komplexer. So wurden Anfang der 1990er Jahre Modellrechnungen durchgeführt, die auch die Wirkung der in der Summe abkühlend wirkenden Aerosole berücksichtigten. Außerdem wurden Modelle für den ozeanischen und terrestrischen Kohlenstoffkreislauf entwickelt und in gekoppelten Simulationen für den Bericht des Weltklimarates IPCC von 2007 genutzt. Eine dynamische Vegetation und die Chemie der Atmosphäre sind weitere Bausteine der Modellentwicklung. Das Resultat sind sogenannte Erdsystemmodelle. In jüngster Zeit sind verbesserte biogeochemische Kreisläufe und dynamische Eisschilde, die mit Klimaänderungen in Wechselwirkung stehen, hinzugekommen.

Das langfristige Ziel ist es, dass möglichst alle Komponenten des Klimasystems einschließlich ihrer Rückkopplungen und der externen Störungen simuliert werden können.

Klimaszenarien

Um Aussagen über das zukünftige Klima treffen zu können, werden Globale Klimamodelle in Verbindung mit Szenarien genutzt. Diese Klimaszenarien beinhalten Annahmen über die zukünftige Entwicklung von Treibhausgasen und ggf. die Gesellschaft. Sie stellen eine sogenannte Randbedingung von Klimamodellrechnungen für die Zukunft (= Klimaprojektionen) dar.

Der 5. IPCC-Bericht verwendete Szenarien mit repräsentativen Konzentrationspfaden (RCP), die den möglichen zukünftigen Verlauf der absoluten Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre beschreiben. Im neueren 6. IPCC-Bericht fanden gemeinsame sozioökonomische Entwicklungspfade (Shared Socioeconomic Pathways, SSP) Anwendungen, die stärker den möglichen künftigen Einfluss der gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung der Menschheit als Ausgangspunkt für den Ausstoß von Treibhausgasen betrachten.

Die unterschiedlichen RCP Szenarien sind in der Abbildung dargestellt. Der Zahlenwert hinter dem RCP entspricht dem zusätzlichen Strahlungsantrieb. Der anthropogene Strahlungsantrieb ist hierbei ein Maß für den Einfluss, den ein einzelner Faktor auf die Veränderung des Strahlungshaushalts der Atmosphäre und damit auf den Klimawandel hat. Er wird in Watt pro Quadratmeter angegeben. Ein positiver Strahlungsantrieb, z.B. durch die zunehmende Konzentration langlebiger Treibhausgase, führt zu einer Erwärmung der bodennahen Luftschicht. Ein negativer, z.B. durch die Zunahme von Aerosolen, hingegen bewirkt eine Abkühlung (weitere Informationen). Bei RCP2.6 würden also 2,6 W/m² mehr in der Atmosphäre verbleiben. Das Szenario des RCP2.6 ist dabei das Szenario mit konsequentem globalem Klimaschutz, dass das Ziel von 1,5 K Erwärmung bis 2100 einhalten könnte. Mit moderatem Klimaschutz rechnet das Szenario RCP4.5, hier würde man global rund 2 K Erwärmung bis 2100 erreichen. Das RCP6.0 ist das Szenario mit wenig globalem Klimaschutz. Hierbei würde sich die Erwärmung bis 2100 auf etwa 3 K belaufen. Ohne Klimaschutz (RCP8.5) würde die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre weiter ungebremst zunehmen. Die globale Temperatur würde bis 2100 um mehr als 4 K zunehmen mit entsprechend verheerenden Folgen für unseren Planeten.

Die neuere Szenarienfamilie des 6. IPCC Berichts teilt sich recht ähnlich zu der Szenarienfamilie der RCPs auf, auch wenn sich diese im Detail unterscheiden. So wurden zunächst Narrative der sozioökonomischen Entwicklung aufgespannt, welche von „Nachhaltigkeit“ bis „Fossile Entwicklung“ reichen. Für diese verschiedenen Narrative (SSP1 bis SSP5) können verschiedene Strahlungsantriebe eintreten.

Nach dem nachhaltigen Szenario mit konsequentem globalem Klimaschutz (SSP1-2.6) kann das 2-Grad-Ziel erreicht werden. Das Szenario SSP2-4.5 mit moderatem Klimaschutz geht von einer Erwärmung von knapp 3 K bis Ende des Jahrhunderts aus. Im Falle des SSP3-7.0 wird von einer Zunahme von Konflikten auf der Erde ausgegangen, die globalen Klimaschutz deutlich erschweren. Demnach würde die globale Temperatur um etwa 4 K ggü. dem vorindustriellen Wert ansteigen. Im SSP5-8.5 gelingt es der Menschheit nicht, Klimaschutz bis zum Ende des Jahrhunderts global umzusetzen. Dies führt zu einer Erwärmung von etwa 5 K.

Die Szenarien zeigen, dass konsequenter globaler Klimaschutz bis hinunter auf die Ebene der Bundesländer in Deutschland alternativlos ist, wenn man tiefgreifende Veränderungen vermeiden will.

Weiterhin stellen die Szenarien und Klimaprojektionen die Basis für die zu entwickelnden Maßnahmenkonzepte zur Anpassung an den zu erwartenden Klimawandel dar.

Letzte Aktualisierung: 18.09.2024