Wolfsmonitoring Sachsen-Anhalt: Bericht zum Monitoringjahr 2024/25

Nutztierrissgeschehen

Autorin: Julia Kamp

Zusammenfassung

Insgesamt wurden im Monitoringjahr 2024/25 58 Übergriffe mit vermuteter Wolfsbeteiligung und 177 getöteten Nutztieren offiziell an das WZI gemeldet und anschließend begutachtet. Bei 48 Übergriffen (82,8 %) mit 159 getöteten Nutztieren (89,8 %) wurden Wölfe als Verursacher bestätigt (C1) oder nicht ausgeschlossen (C3). Davon konnten Wölfe an 31 Übergriffen (64,6 %) genetisch nachgewiesen werden (C1).

Tabelle 1: Anzahl getöteter Tiere und Übergriffe im Monitoringjahr 2024/25 (f = falsch, n.b. = nicht bewertbar).

Endbewertung | SCALP | Anzahl getöteter Tiere | Anzahl Übergriffe |

|---|---|---|---|

Wolf (DNA) | C1 | 131 | 31 |

Wolf nicht auszuschließen | C3 | 28 | 17 |

Hund (DNA) | f | 5 | 2 |

Andere Ursache | f | 4 | 4 |

Nicht ermittelbar | n.b. | 9 | 4 |

Summe | 177 | 58 |

Mit 64,6 % waren vor allem Schafe bei Übergriffen durch Wölfe betroffen, gefolgt von Rindern (22,9 %) und Gehegewild (12,5 %). Bei der Anzahl getöteter Nutztiere zeigt sich ein ähnliches Bild. 86,7 % der getöteten Tiere waren Schafe, 6,7 % Rinder und 6,7 % Gehegewild.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Anzahl der Übergriffe um 23,8 % (15 Übergriffe weniger) und die Anzahl der getöteten Nutztiere um 30,3 % (69 getötete Tiere weniger) abgenommen. Die Anzahl der bestätigten Wolfsterritorien ist im gleichen Zeitraum gleichgeblieben.

Übergriffe auf Rinder

Mit 11 Übergriffen auf Rinder im Monitoringjahr 2024/25 und 13 getöteten Tieren ist auch hier eine Abnahme im Vergleich zum vorherigen Monitoringjahr sichtbar. Bei den betroffenen Tieren handelte es sich hauptsächlich um Kälber. Acht Rinder (61,5 %) waren nicht älter als zwei Wochen, ein Kalb war zwischen zwei Wochen und drei Monaten alt (7,7 %) und drei Kälber waren in einem Alter zwischen drei und sechs Monaten (23,1 %). Außerdem wurde bei einem Übergriff ein Kalb verletzt und kein Tier getötet.

Bei einem der Übergriffe wurden zudem ein Kalb und ein erwachsenes Muttertier (> 12 Monate alt) tot aufgefunden. Bei dem Muttertier wurde bei einer weiterführenden Todesursachenermittlung im LAV Stendal die Blauzungenkrankheit diagnostiziert. Aufgrund des Rissbildes und der Fraßspuren an beiden Kadavern wurde in dem Fall eine Wolfsbeteiligung nicht ausgeschlossen. Die Artbestimmung von der genommenen DNA-Probe hat leider kein Ergebnis erbracht.

Für die Rinderhaltung ist in Sachsen-Anhalt kein wolfsabweisender Mindestschutz als Voraussetzung für eine Entschädigung nach einem Übergriff definiert. Somit ist die Einhaltung eines wolfsabweisenden Mindestschutzes irrelevant. Nichtdestotrotz sollte die Zäunung der „guten fachlichen Praxis“ entsprechen. Bei zehn der elf Übergriffe auf Rinder waren die Herden mit Litzenzäunen gesichert. Davon bestanden die Zäune bei acht Vorfällen aus einem bis drei Stromlitzen. Zweimal war die Herde mit einem stromführenden 5-Litzenzaun geschützt, bei einem war allerdings eine der Litzen gerissen. Bei einem weiteren Vorfall befanden sich die Rinder in einem Offenstall, der mit stromlosen Texas- Gittern abgesichert war.

Seit dem ersten Wolfsübergriff auf Rinder im Monitoringjahr 2011/12 waren die meisten betroffenen Tiere (83,6 %) nicht älter als 6 Monate und somit noch Kälber. Sieben getötete Tiere (3,8 %) waren bei dem Wolfsübergriff älter als 12 Monate und durch Vorerkrankungen oder Verletzungen gesundheitlich eingeschränkt.

Genetische Untersuchungen bei Nutztierrissen

In der Regel werden bei jeder Begutachtung von, mutmaßlich vom Wolf, getöteten und verletzten Nutztieren DNA-Abstriche am Tötungsbiss genommen. Diese DNA-Abstriche werden zur sicheren Klärung der Verursacherschaft anschließend zur Analyse an das Referenzlabor Senckenberg Gelnhausen gesendet. Solche Speichelabstriche vom Verursacher sind in der Praxis allerdings Blindproben. Das bedeutet, dass der Speichel des möglichen Verursachers in der Regel bei der Probennahme nicht optisch erkennbar ist. Aus Erfahrung wissen die Gutachter wie und wo solche Abstriche am besten genommen werden. Trotzdem stellt sich erst bei der laufenden Analyse im Labor heraus, ob Anzahl und Qualität der genommenen Zellen für eine erfolgreiche Analyse ausreichen. Je nach Umständen wird in der Regel eine Probe pro Übergriff, manchmal aber auch mehrere, eingeschickt. Im Monitoringjahr 2024/25 wurden 45 Abstriche untersucht. Davon war bei 31 Proben (68,9 %) die Artbestimmung erfolgreich, bei 12 Proben (26,7 %) hat diese nicht funktioniert. Bei einer erfolgreichen Artbestimmung wurden in diesem Monitoringjahr weder Hunde noch Füchse nachgewiesen, sondern ausschließlich Wölfe.

Konnte ein Wolf bei der Artbestimmung nachgewiesen werden, folgt, abhängig von der Probenqualität, die Individualisierung. Dabei wird versucht, das entsprechende Wolfsindividuum zu definieren und gegebenenfalls einem bekannten Territorium zuzuordnen. Insgesamt konnten fünf Individuen sicher und vier weitere mit leichten Unsicherheiten (Fuchs-Kontamination, schlechte Probenqualität o.ä.) identifiziert werden. Die genetische Analyse lässt ansonsten keine Rückschlüsse auf die mögliche Anzahl beteiligter Wölfe am Übergriff zu.

Innerhalb des besprochenen Monitoringjahres wurde das Individuum GW3559m an zwei Übergriffen nachgewiesen. Beide Übergriffe fanden auf Gehegewild statt. In einem Vorfall wurden drei Muffelschafe und bei einem weiteren Vorfall 32 Stück Damwild gerissen. In beiden Fällen war kein wolfsabweisender Mindestschutz vorhanden und beide Zäune jeweils untergraben. GW3559m wurde danach in Sachsen-Anhalt bisher an keinem weiteren Übergriff nachgewiesen.

Die Individuen GW2312m und GW1080f wurden jeweils einmal im besprochenen Monitoringjahr und einmal im Frühjahr 2022 an Übergriffen nachgewiesen. Bei allen vier Übergriffen war kein wolfsabweisender Mindestschutz vorhanden.

Saisonalität der Wolfsübergriffe

Wie in den Vorjahren waren auch im Monitoringjahr 2024/25 die meisten Übergriffe durch Wölfe auf Nutztiere im Frühjahr. In den Sommermonaten fanden die wenigsten Übergriffe statt. Höchstwahrscheinlich liegt diese Verteilung an der natürlichen Verfügbarkeit von Beute. Im Frühjahr gibt es noch keine leicht jagdbaren Jungtiere im Wald, während gleichzeitig schon Lämmer und Kälber auf den Koppeln geboren werden. Nachgeburten und Blut von der Geburt könnten die Wölfe anlocken. In den Sommermonaten sind die Wölfe mit der Aufzucht der eigenen Welpen beschäftigt, haben einen geringeren Laufradius und es gibt viele einfach zu jagende, junge Wildtiere. Zum Herbst und Winter steigen die Übergriffe auf Nutztiere wieder an, da die Wolfswelpen einen höheren Nahrungsbedarf haben und gleichzeitig die Jungtiere von Reh, Damwild und Rotwild größer, kräftiger und aufmerksamer geworden sind.

Räumliche Konzentrationen

Im Unterschied zu den vorherigen Monitoringjahren, fanden die meisten Übergriffe im Monitoringjahr 2024/25 im Landkreis Wittenberg statt (31,3 %). Darauffolgend waren die Landkreise Anhalt Bitterfeld (ABI) und Jerichower Land (JL) mit jeweils 12,5 % aller Übergriffe deutlich weniger betroffen. Besonders das Jerichower Land war in den letzten Jahren von einem hohen Anteil der Übergriffe betroffen (23,8 % im MJ 2023/24, 22 % im MJ 2022/23). Ein möglicher Grund für die räumliche Veränderung der Übergriffe ließ sich bisher nicht klar herleiten.

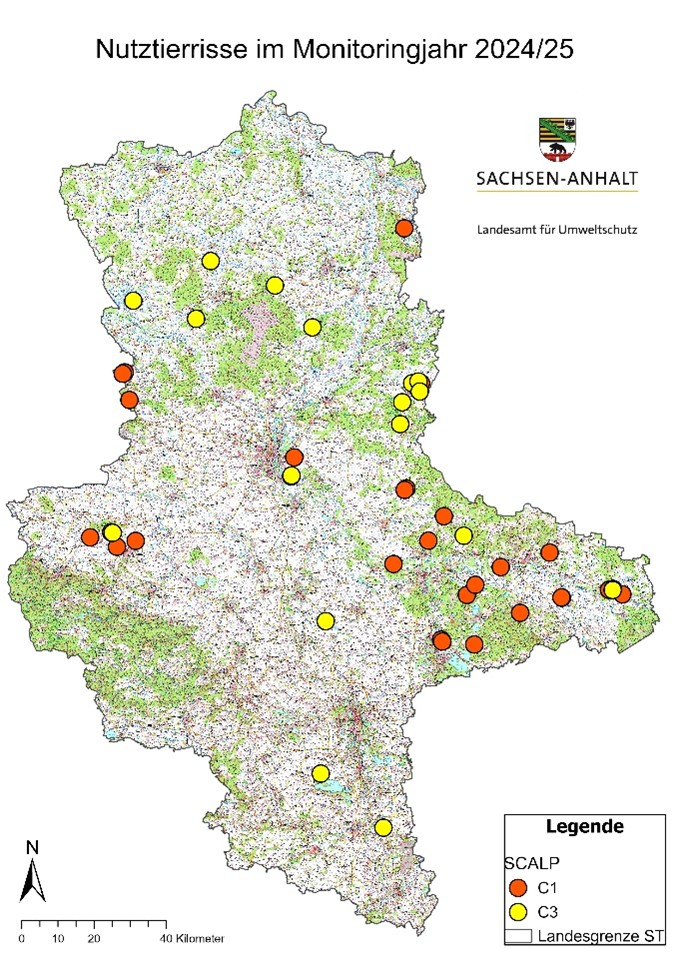

Auch im besprochenen Monitoringjahr sind die Übergriffe auf Nutztiere wiederum in der Fläche weiter verteilt und lokal nicht so stark konzentriert wie in früheren Monitoringjahren. Wie schon in Abbildung 4 wird auch in Abbildung 5 deutlich, dass viele Übergriffe im Landkreis Wittenberg stattgefunden haben. Außerdem gab es einige Übergriffe im Bereich des Huy und zwei im Süden von Sachsen-Anhalt.

Wolfsabweisender Mindestschutz

Im Monitoringjahr 2024/25 war der wolfsabweisende Mindestschutz in 2,1 % der Übergriffe auf Nutztiere vorhanden. In 39,6 % der Vorfälle war dieser nicht vorhanden, in 45,8 % dessen Einhaltung irrelevant und in 12,5 % unklar. Ist die Einhaltung des Mindestschutzes irrelevant, ist für die entsprechende Tierhaltung kein wolfsabweisender Mindestschutz als Grundlage für eine Entschädigung definiert. In diesen Fällen gilt die Einhaltung der guten fachlichen Praxis, welche durch das ALFF Anhalt in Dessau überprüft wird, als Voraussetzung für eine finanzielle Entschädigung bei Übergriffen durch Wölfe.

Im vorherigen Monitorignjahr war die Einhaltung des Mindestschutzes noch bei 28,6 % der Vorfälle irrelevant (Abbildung 6). Somit ist hier ein Anstieg um 17,2 % zu verzeichnen. Tierhaltungen, für die die Einhaltung des wolfsabweisenden Mindestschutzes irrelevant ist, sind Rinder- und Pferdehalter im gesamten Bundesland sowie alle Tierhalter im süd-westlichen Teil des Bundeslandes außerhalb des definierten „Ausbreitungsgebietes“ aus den Jahren 2010 und 2013. Zusammen mit der räumlichen Verteilung der Übergriffe und der Ausbreitung der Wölfe in Sachsen-Anhalt zeigt dies u.a. wiederholt die Notwendigkeit auf, das „Ausbreitungsgebiet“ mit einer Übergangsfrist auf die gesamte Fläche des Bundeslandes auszuweiten. Die Einhaltung eines wolfabweisenden Mindestschutzes als Voraussetzung für eine Entschädigung nach einem Wolfsübergriff sollte zur Vermeidung von Übergriffen für alle Tierhalter im gesamten Bundesland gelten.

Im Monitoringjahr 2024/25 war der Anteil betroffener Tierhaltungen in gewerblicher (54,2 %) und nicht gewerblicher Haltung (45,8 %) ziemlich gleich. Der Vergleich der Mindestschutz-Einhaltung zeigt dabei allerdings, dass dieser vor allem in der Hobbyhaltung nicht eingehalten wurde (72,7 %), während dessen Einhaltung bei gewerblichen Haltern größtenteils irrelevant (65,4 %) war (Abbildung 7). Da bei „irrelevant“ kein wolfsabweisender Mindestschutz definiert ist und dies für die Hälfte des gesamten Bundeslandes gilt, spricht dies ebenfalls für eine Ausweitung des „Ausbreitungsgebietes“. Außerdem müssen unbedingt Herdenschutzberatungen und Fördermöglichkeiten bei allen Tierhaltern weitergeführt und intensiviert werden.