Bestandssituation im Monitoringjahr 2024/25

Datensammlung und Vorkommensgebiet im Monitoringjahr 2024/25

Im Zeitraum 01.05.2024 bis 30.04.2025 wurden 6213 Ereignisse bewertet und kategorisiert. Das sind mehr als 400 gemeldete Ereignisse mehr als im Vorjahr, die auf optimierte Fotofallenstandorte (+ 300) und vor allem deutlich mehr Losungsfunde (+ 120) zurückzuführen sind.

| Hinweisart | C1 | C2 | C3 | k.B. | FALSCH | Summe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Lebende Tiere | 1 | 1 | ||||

| Totfunde | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | |

| Fotofallenfotos/-videos | 3059 | 1354 | 22 | 1 | 4436 | |

| Trittsiegel und Spuren | 27 | 55 | 1 | 0 | 83 | |

| Kot | 319 | 448 | 400 | 13 | 4 | 1184 |

| Urin | 27 | 39 | 0 | 1 | 67 | |

| Haare | 4 | 21 | 0 | 1 | 26 | |

| Sonstiges | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |

| Wildtierriss | 4 | 2 | 45 | 6 | 0 | 57 |

| Nutztierriss | 31 | 17 | 4 | 6 | 58 | |

| Sichtungen | 81 | 155 | 23 | 11 | 270 | |

| Heulen | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | |

| Summe | 3541 | 477 | 2098 | 71 | 26 | 6213 |

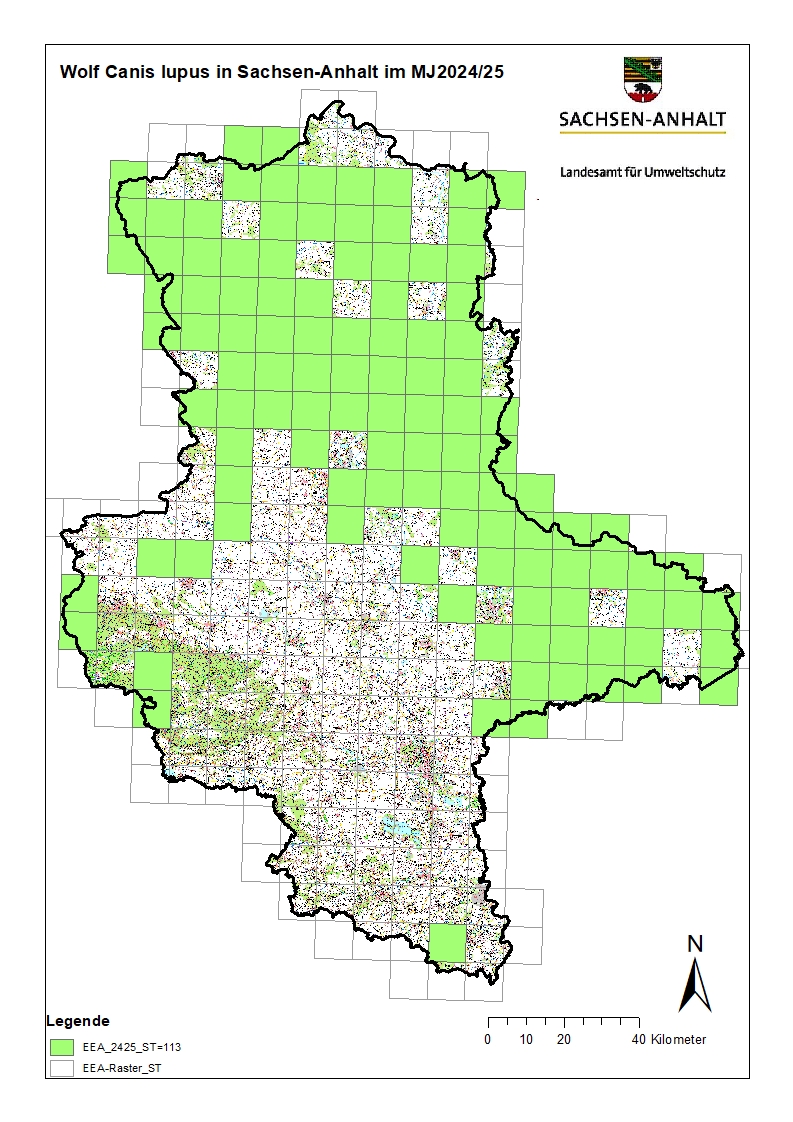

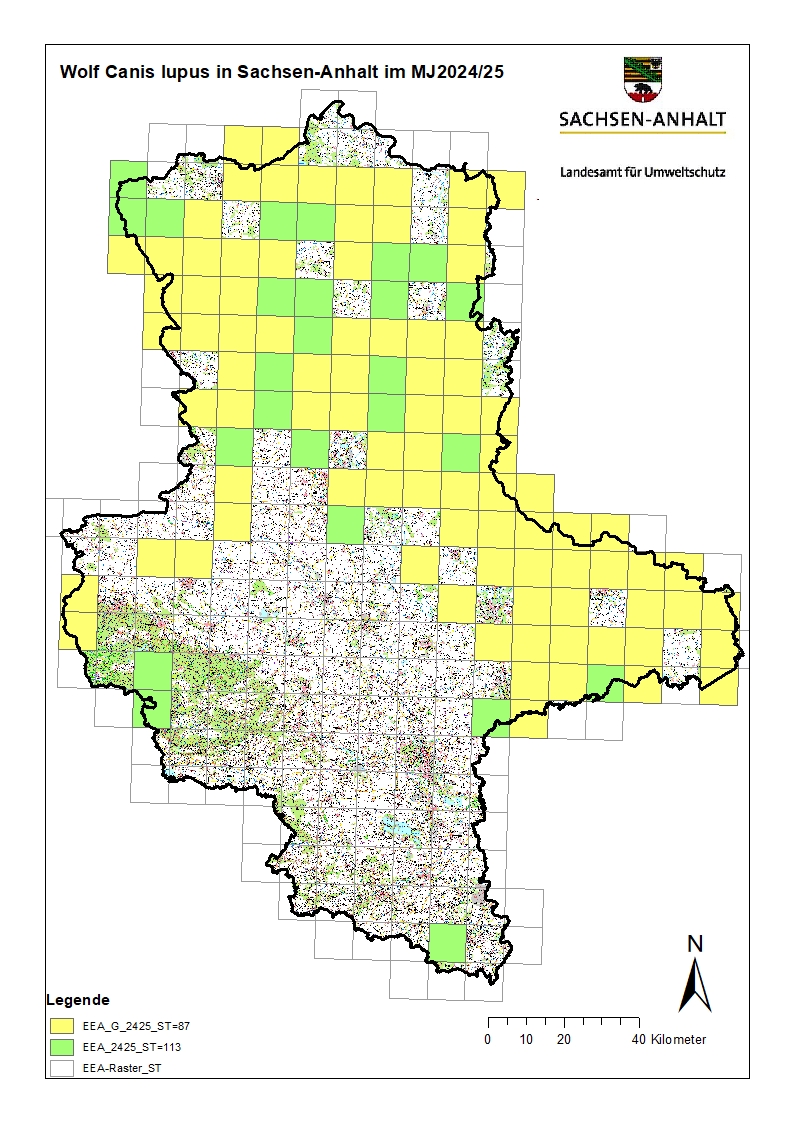

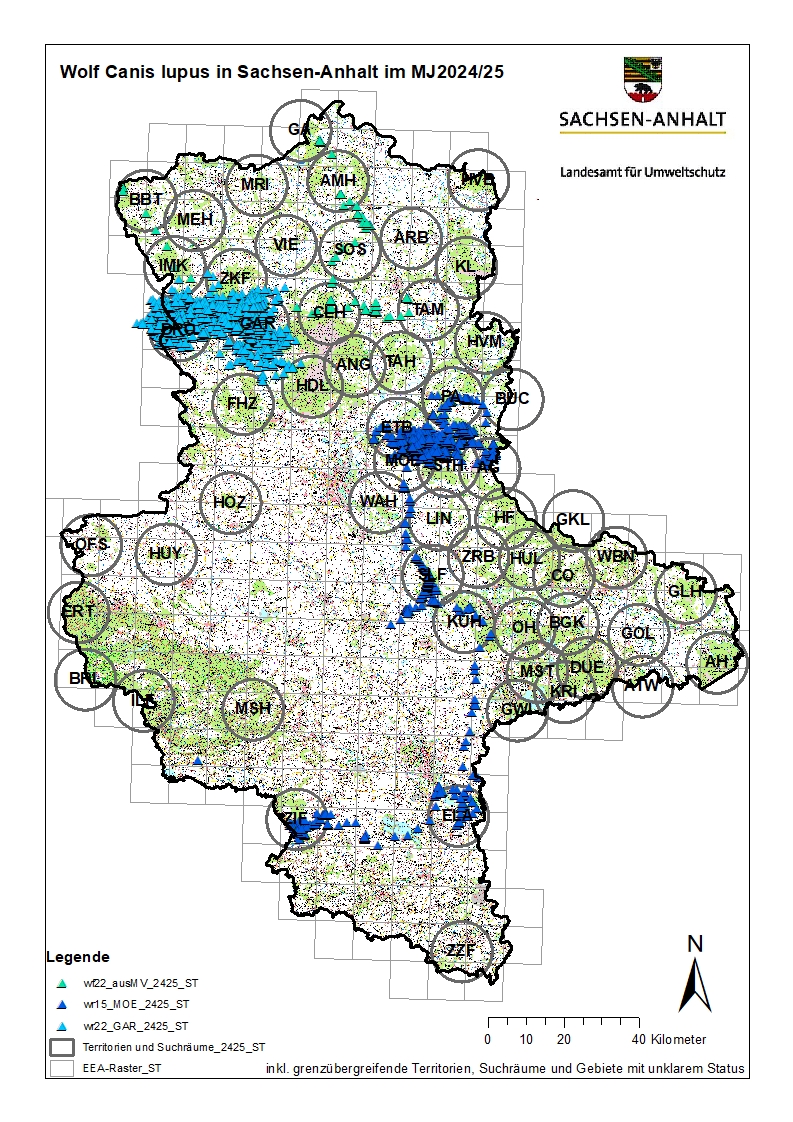

Das Vorkommensgebiet, welches anhand von mindestens einem C1-Nachweis oder drei C2-Hinweisen pro Rasterzelle festgelegt wird, umfasst in diesem Monitoringjahr 113 EEA-Rasterzellen (EU-Grid, 10 x 10 km). Damit vier weniger als im Vorjahr (erstmalig). Sachsen-Anhalt wird von 258 EEA-Rasterzellen mindestens anteilig geschnitten, so dass auf Basis der Nach- und Hinweise 43,8% der EEA-Raster als Vorkommensgebiet erkannt wurden (45,3 % im Vorjahr).

Insgesamt 87 EEA-Raster (77 % von 113) konnten über insgesamt 506 Genetikfunde (Losungen, Urin, Haare, Speichelabstriche, Rissabstriche) abgedeckt werden. Dabei erreichte Sachsen-Anhalt 91% erfolgreiche Artbestimmung anhand der Proben (C1). Im Vergleich zum Vorjahr wurden damit 2 EEA-Raster weniger genetisch abgedeckt (- 1%).

Einschätzung des Bestandes

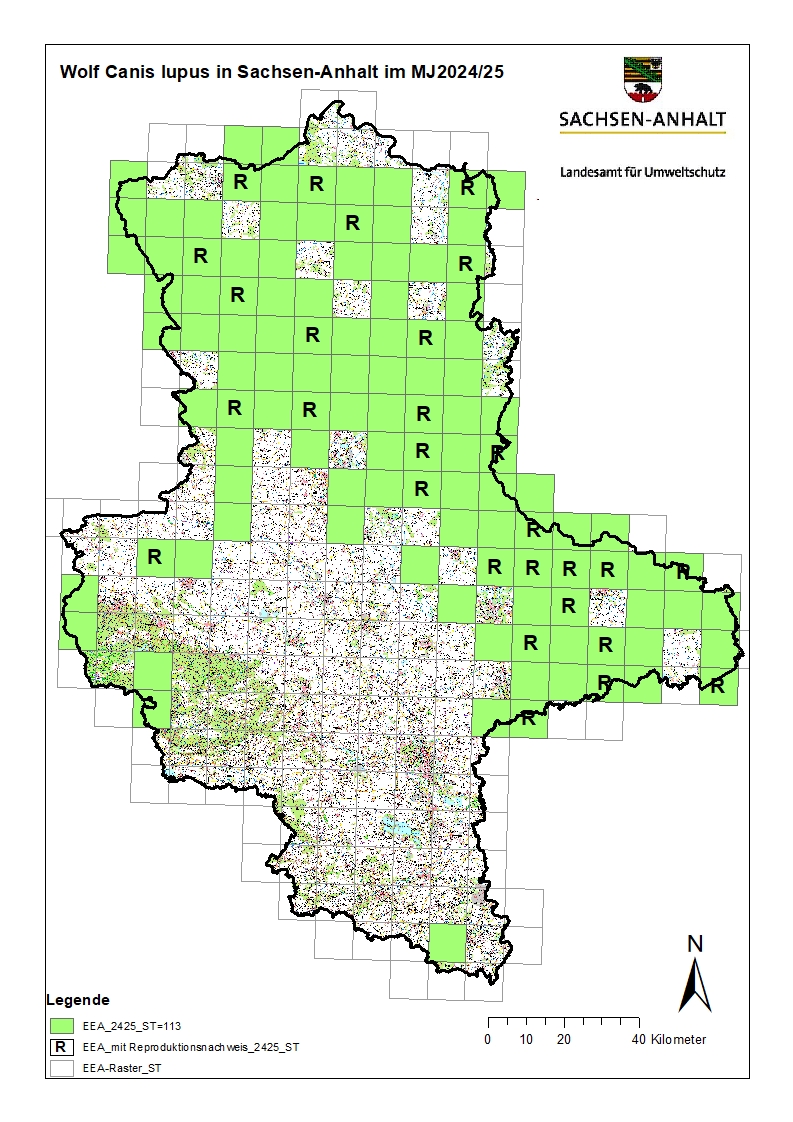

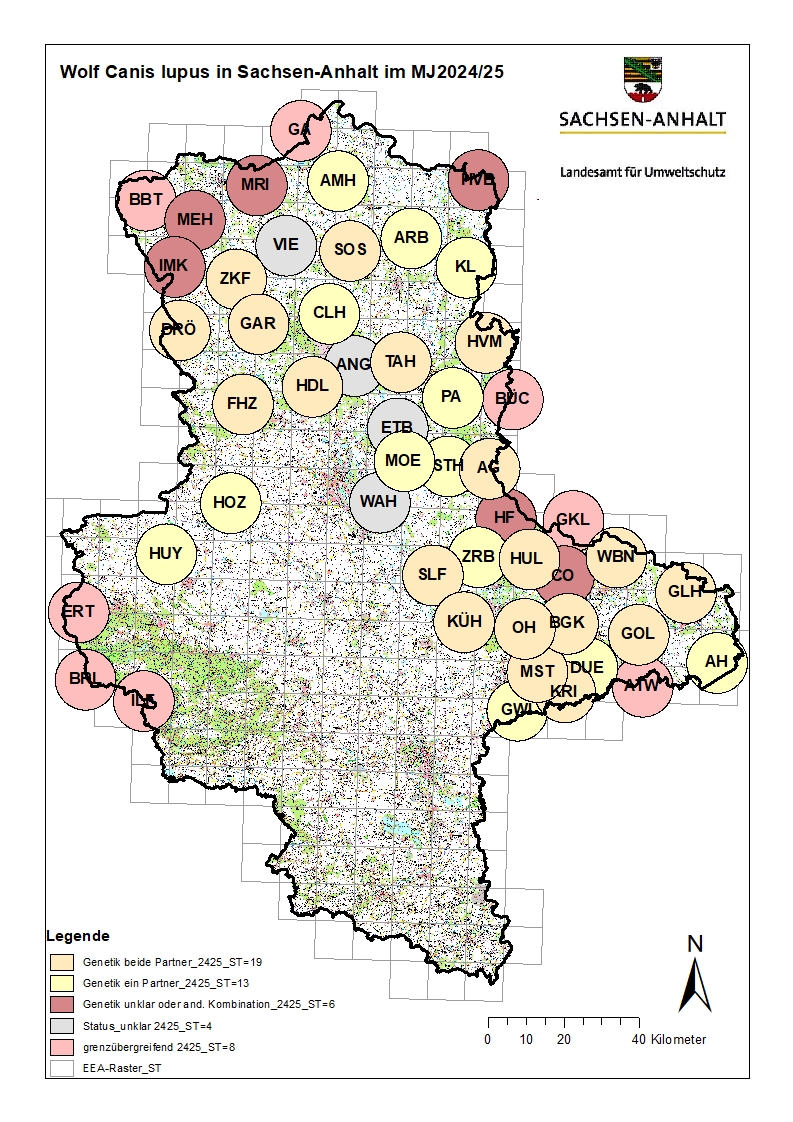

Insgesamt 31 Rudel (-2), fünf Paare (+/-0) und zwei Einzeltiere (+1) wurden bestätigt. Davon ist ein Rudel als neu erkannt worden (KRI, mit rückwirkenden Änderungen bis ins MJ 2022/23) und ein neues Paar (MEH) hat sich etabliert. Für drei Territorien konnte zwar der Rudelstatus belegt werden, es gab aber keine Hinweise auf erfolgreiche Reproduktion (DRÖ, HVM, ZRB).

Vier Gebiete erhielten den Status unklar bzw. verschollen, davon drei ehemalige Territorien (VIE, ETB und WAH) und ein Suchraum (ANG). Zwei ehemalige Territorien sind vollständig verschollen bzw. von anderen Territorien „verschluckt“ worden (LDE und LAM). Insgesamt acht Territorien (+1) liegen grenzübergreifend und werden von den Nachbarbundesländern gezählt. Diese werden vom WZI auf der Fläche ST mitbetreut. Zusätzlich zu diesen untersuchte das WZI im aktiven Monitoring weitere sieben Verdachtsgebiete (zusätzliche Suchräume) aufgrund geeigneter Landschaftsstrukturen oder vereinzelter Hinweise auf Wölfe.

Der jeweils erste Reproduktionsnachweis der Rudel wurde auf insgesamt 28 EEA-Rastern nachgewiesen (-1).

Abhängig von innerartlichen, zwischenartlichen und anthropogenen Einflüssen kann sich der Status eines Gebietes schnell ändern. Die Schwankungen werden durch den Populationsdruck bei zunehmender Flächenbesiedlung und durch die zunehmende anthropogene Beeinflussung (illegale Bejagung, Verkehrsunfälle, Managementfälle) größer. Um die Entwicklungen in den MJ nachzeichnen zu können und schnell visualisierbar zu machen, werden diese Entwicklungen in der Territoriengenese einmal für Sachsen-Anhalt und einmal für die grenzübergreifend liegenden Territorien dargestellt.

Mindest-Individuenzahl

Damit ist die Zahl der adulten reproduktionsfähigen Tiere erstmalig gesunken (- 3), aber die Gesamtsumme aller Tiere insgesamt trotzdem geringfügig angestiegen (+18). Das begründet sich vor allem durch eine deutlich höhere Zahl der im elterlichen Territorium verbliebenen subadulten Tiere (64 gegenüber 40 im Vorjahr), aber auch durch weniger tot aufgefundene Welpen in diesem Monitoringjahr (5 juvenile gegenüber 16 im Vorjahr). Das wirkt sich direkt auf die Reproduktionsleistung der Rudel aus (s. Kapitel Reproduktion). Warum so viele subadulte in diesem Jahr bei den Eltern verblieben sind, ist unklar. Eine mögliche Erklärung könnte sein: wachsende Konkurrenz um Territorien und Partner durch eine Annäherung des Populationswachstums an die in ST zur Verfügung stehende Kapazität. Dieses wird möglicherweise noch verschärft durch die schwer zu überwindenden ASP-Zäune entlang von Oder und Neiße (> 350 km von Nord nach Süd durch MV, BB und SN) sowie den als Vollbarriere für alle europäischen Säugetierarten anzusehenden Grenzzaun zwischen Polen und Weißrussland. Auch sind die Auswirkungen des Ukrainekrieges auf großräumig wandernde Säugetiere, wie den Wolf völlig unbekannt. Einflüsse auf den Genaustausch zwischen den Ländern sind anzunehmen und wirken sich möglicherweise rückstauartig auf die abwandernden, jungen Wölfe aus.

Aufbau der Populationsstruktur

Neben der genetischen Kombination der Verpaarungen dienen zur Abgrenzung der Territorien auch andere Merkmalskombinationen, z.B. durch farbliche oder gesundheitliche Abweichungen individuell erkennbare Tiere, räumliche Isolation usw..

Forschungskooperationen des Monitorings

Die detaillierten Erkenntnisse über das Wolfsvorkommen in ST basieren auf der fleißigen, hervorragenden Arbeit der im Freiland im Monitoring aktiven haupt- und ehrenamtlichen Personen, auf Meldungen von Arthinweisen durch die Bevölkerung und durch die Kooperation der Fachbehörden der Länder sowie auf der Zusammenarbeit mit national/international arbeitenden Forschungseinrichtungen (Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, TU Dresden, Senckenberg Gelnhausen, Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin und Senckenberg Museum Görlitz). Die Darstellung der Vorkommensdaten, die Bewertungen und der gegenseitige Informationsfluss erfolgen bundesweit über die DBBW. Der Dank gilt allen Beteiligten.

Ein großer Erkenntnisgewinn entsteht durch die Telemetrie von Wölfen. In diesem Monitoringjahr trugen zwei adulte Rüden aus ST einen Sender. Zum einen der im Oktober 2022 besenderte Nachkomme aus MOE (s. Vorberichte). Er begann mit der Abwanderung aus dem elterlichen Territorium und wurde in Thüringen bei einem Verkehrsunfall getötet. Zum anderen der Rüde aus GAR im Dezember 2024, er verlor in der Ranzzeit 2025 sein Territorium und seine Partnerin an einen anderen Rüden und konnte sich inzwischen im DRÖ etablieren. Außerdem wanderte in diesem Monitoringjahr eine besenderte Fähe aus MV durch die Altmark.

Flächenmonitoring

Um verschiedene Monitoringansätze zu testen, große Landschaftsräume auf die Anwesenheit von Wölfen abzusuchen oder konkrete Fragestellungen zu beantworten, wurde am 08.03.2025 ein Flächenmonitoring durchgeführt. In diesem Jahr wurde in Zusammenarbeit mit dem Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt der Harz untersucht. Insgesamt 23 Teilflächen von je 5 km² wurden zu Fuß oder per Fahrrad abgesucht. Auf neun Teilflächen gab es Hinweise, die sich in 26 Losungen (19x C3, 7x C2), zwei Haarfunde (je C3) und zwei Spurenfunde (je C3) aufteilten. Sechs Genetikproben wurden analysiert, von denen aber leider keine erfolgreich war. Trotz wolfstypischer Größe und Geruch kam jeweils Fuchs bzw. bei den Haarfunden einmal Hund heraus. So etwas kann passieren, wenn Wölfe und Füchse oder andere Hundeartige im Gelände auf dieselben Stellen markieren. Insgesamt war es trotzdem ein erfolgreicher Tag, vielen Dank an alle Beteiligten.